In dieser „englischen“ Fußballwoche geht’s gleich zweimal rund in der Bundesliga: Heute (Dienstag, 4. April, 20 Uhr) trifft der BVB im heimischen Dortmunder Westfalenstadion * auf den Hamburger SV, am Samstag (8. April, 18:30 Uhr) geht’s zu den Bayern nach München. Anlass genug für diesen Beitrag: Unser Gastautor, der Schriftsteller Heinrich Peuckmann, schreibt über verschiedene Arten von Fußballfans:

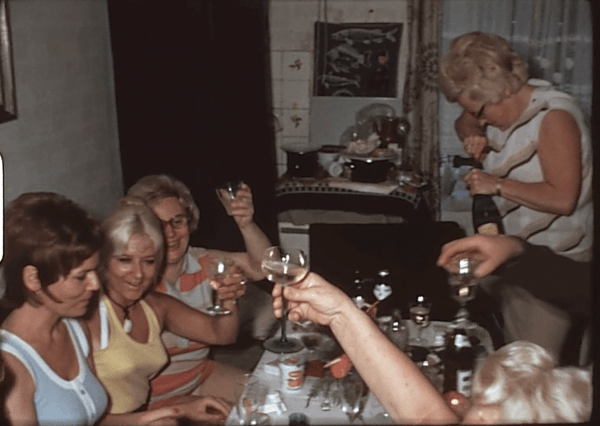

Dortmunder Torjubel im Westfalenstadion beim 3:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur. (Foto: Bernd Berke)

Meine drei Söhne sind brav, sie sind ihrem Vater gefolgt und Fußballfans geworden. Und weil sie auch noch gut erzogen sind, haben sie die Vorliebe ihres Vaters übernommen. Sie sind Fans von Borussia Dortmund.

Zwei Dauerkarten haben wir und gehen in wechselnden Kombinationen ins Stadion. Und dabei stellen wir immer neu fest, was wir schon vorher wussten. Fan ist nicht gleich Fan. Wir merken es beim Absingen der Fan-Lieder. „Borussia, unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz…“ ist ein Lied, das wir nicht mitsingen können. Der Fußball ist ein schöner Teil unseres Lebens. Wie genießen die Spiele im Stadion, haben Freude an den Fernsehübertragungen, aber unser ganzes Leben ist Borussia nicht. Und stolz sind wir auf das, was wir selber schaffen, ohne es freilich übermäßig nach außen zeigen zu wollen.

Sport ist doch nicht alles…

Fußball hat für uns einen Stellenwert, aber er dominiert uns nicht. Entsprechend gehen uns Fans, für die Fußball alles ist, gehörig auf die Nerven. Irgendwann saß so ein Fan in der Kneipe neben uns, brüllte rum, kommentierte alles (ohne viel Ahnung zu haben) und sprach uns immer wieder an. Bis es meinem jüngsten Sohn endgültig reichte. „Wir interessieren uns nur für Fußball, weil uns Gespräche über Baumärkte und Autos noch mehr langweilen“, sagte er dem Mann. An das erstaunte Gesicht mit dem offenen Mund erinnere ich mich gut. Man sah dem Mann deutlich an, wie sein Männerbild zusammenbrach.

Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben, aber umso lauter rumbrüllen, sind schwer zu ertragen. Als ein Angriff unserer Borussia mal wegen Abseits abgepfiffen wurde, sprang der Mann neben uns auf. „Schieber!“, schrie er, „das war doch kein Abseits.“

„Setz dich“, sagten wir, „das war Abseits.“ Überrascht schaute er uns an. „Und ich dachte, ihr seid Borussenfans“, sagte er. „Sind wir“, antworteten wir, „aber Regel ist Regel. Also ist Abseits Abseits. Auch für uns.“

Als Juventus über die linke Seite kam

Dafür lieben wir jene Fans, die wirklich Ahnung haben. Bei einem Europapokalspiel gegen Juventus Turin saß mal ein junger Mann neben mir im Stadion, der wirklich was von Fußball verstand. Juventus griff über die rechte Seite an und dem Mann fiel auf, was mir auch auffiel. „Guck mal, was da gerade links passiert!“, rief er. „Unsere rennen alle nach rechts, die haben noch gar nicht gemerkt, dass die Gefahr gleich von der anderen Seite kommt.“ Tatsächlich liefen dort unbemerkt zwei Juve-Spieler in Stellung, als unsere Abwehrspieler sich endgültig rechts versammelt hatten, kam der präzise Flankenwechsel und zwei Juve-Spieler standen frei. Mit 1:3 haben wir das Spiel verloren. Mein Nachbar stand nach dem Schlusspfiff auf und gab mir zum Abschied die Hand. „Wir haben heute eine gute Mannschaft gesehen“, sagte er, „schade, dass es die falsche war.“ Ein Satz, der Fairness zeigte und vor allem Verständnis von der Sache.

Drei Jahre später standen sich übrigens die beiden Mannschaften wieder gegenüber, im Endspiel um die Champions League, und diesmal waren „wir“ besser. Längst hatte unsere Mannschaft dazu gelernt.

Mit einem Buch im Dortmunder Stadion

Ich sehe die Dinge gerne zusammen. Fußball und Kultur, Fußball und Religion. Einmal habe ich ein Fußballspiel wie einen Gottesdienst geschildert, und siehe da, es funktioniert. Viele der Riten sind wie aus der Kirche übernommen.

Einmal bin ich sehr früh ins Stadion gegangen, weil ich sonst keine Karte mehr bekommen hätte. Es war noch die Zeit, als man an den Schaltern neben dem Stadion Eintrittskarten kaufen konnte. Heute gibt es die Schalter gar nicht mehr, die Karten sind immer verkauft. Immerhin über 80.000 pro Spiel! Weil ich also früh im Stadion sein würde, steckte ich ein Buch ein, Stefan Austs „Baader-Meinhof-Komplex“, das ich spannend fand.

Ich las also, während die Spieler sich unten warm machten und plötzlich bemerkte ich die scheelen Blicke meiner Nachbarn. Was will der denn hier, schienen sie zu denken, hat der sich verlaufen? Jedenfalls sprachen sie nicht mit mir, wie man das sonst ganz selbstverständlich im Stadion tut. Bis plötzlich ein Verteidiger der gegnerischen Mannschaft, der einen Mordsschuss hat, auf unser Tor zulief und nicht angegriffen wurde. „Passt auf da“, schrie ich und sprang erregt auf, aber es half nichts. Der Spieler zog ab und es stand eins zu null für den Gegner. Ich setzte mich wieder. „Hab ich´s nicht gesagt?“, sprach ich meine Nachbarn an. Jetzt schauten sie mich noch erstaunter an. Einer, der Bücher liest im Stadion und trotzdem Ahnung hat. Fortan wurde ich in die Gespräche einbezogen.

Unsere Helden Hans Tilkowski und Aki Schmidt

Mein Freund seit Jugendzeit, der frühere Pressesprecher von Borussia, ist mir in diesem Punkt ähnlich. Er sieht die Dinge auch in Zusammenhängen. Gleich mehrere meiner Romane und Sachbücher, in denen Fußball eine Rolle spielt, hat er in einer Pressekonferenz im Stadion vorgestellt. Wenn Borussia ruft, das wissen wir beide, kommt die Presse. Die Aufmerksamkeit, die auf diese Weise erzeugt wurde, hat meinen Büchern gut getan.

Seit Jugend an, er noch früher als ich, sind wir ins vergleichsweise kleine Stadion „Rote Erde“ gegangen und haben unseren Helden, den Nationalspielern Hannes Tilkowski und Aki Schmidt zugejubelt. Später wurden sie unsere Freunde und wir redeten und reden mit ihnen gerne über alte Zeiten. Wir als kleine Jungs auf der Tribüne, unsere Helden unten auf dem Rasen. Wenn ich meinen Söhnen Anekdoten aus dieser Zeit erzähle, lachen sie. „Telefon, Papa, das letzte Jahrhundert hat wieder angerufen.“

Der Stürmer, der fast alles verstolperte

Spotten tun nicht nur sie, sondern wir alle gerne, das will ich gerne zugeben. Irgendwann und irgendwo muss man seinen Frust ja ablassen. Von Gewalt, von sinnlosem Krakeelen aber sind wir weit entfernt. Es ist ein paar Jahre her, dass Borussia gegen den Abstieg spielte. Einen Stürmer hatten wir damals, der beinahe jeden Ball verstolperte. Wenn er ihn verloren hatte, grätschte er hinterher und beförderte ihn bestenfalls ins Aus. „Kämpfen tut er aber“, kommentierten die Dortmunder Fans dann, immer in der Hoffnung, dass der Junge irgendwann besser würde. Wurde er aber nicht. Als er wieder mal den vierten oder fünften Angriff durch seine Stolperei unterbrochen hatte und wieder jemand kommentierte, dass er immerhin schnell sei und kämpfen würde, sprang ein Freund von mir erregt auf und schrie: „Was ist das hier? Ist das Leichtathletik oder Fußball?“

Bei einem späteren Spiel lag dieser Spieler verletzt auf dem Rasen und mein ältester Sohn kommentierte: „Ich glaube, es geht gut aus, Papa. Er kann nicht weiterspielen.“

Überhaupt lieben wir Humor. Unser früherer Klasseverteidiger Julio Cesar, brasilianischer Nationalspieler, hat in einem Spiel mal zwei Ecken hintereinander ins Tor geköpft und wurde dann, unter dem Jubel der Zuschauer, ausgewechselt, weil das Spiel längst entschieden war. Bei der nächsten Ecke aber sprangen wir trotzdem auf und riefen: „Julio, Julio.“

Ein verbotener Vereinsname

Den Namen unseres Erzrivalen Schalke nehmen wir übrigens nicht in den Mund, auch ich zögere jetzt, ihn hier zu schreiben. Als ich mal eine Delegation aus Schuldezernenten bei einer Stadionführung in Dortmund begleitete, habe ich ihnen vorher erklärt, dass sie den Namen im Stadion nicht erwähnen sollen. Wer unbedingt von unserem Erzrivalen reden wolle, müsse von Herne-West sprechen. Die Dezernenten haben das für einen Witz gehalten, aber als Aki Schmidt bei seiner Führung ebenfalls immer Herne-West sagte, wurde ihnen bewusst, dass das absolut ernst gemeint war. Selbst bei dem Revierderby wird der Name unseres Gegners im Stadion nicht erwähnt. „Und jetzt die Mannschaftsaufstellung der Blauen …“, ruft unser Stadionsprecher ins Mikrophon.

Fußball ist schön, er ist unterhaltsam. Für meine Söhne und mich kommt ein kleines Nebenergebnis hinzu. Wir sind, wenn zwei von uns zum Stadion fahren, für drei Stunden unter uns. Wir haben Zeit, über alles Mögliche zu reden, über Fußball natürlich, aber auch über alles andere, was uns bewegt: Politik, Bücher, Religion, unsere Pläne …

Nicht das Hobby versauen lassen

Warum sich also schlagen? Warum Gewalt im Stadion bis hin zum Niederschießen eines Fans, wie das vor ein paar Jahren in Italien geschah? Straßenschlachten der Hooligans wie kürzlich gegen Leipzig? Wir wollen Freude haben, an unserer Mannschaft, die seit Jahren oft einen wunderbaren Fußball spielt, zur Not aber auch an der gegnerischen Mannschaft, wenn sie einen guten Ball spielt.

In einem meiner Krimis wird ein Fußballer ermordet, der zu den gewalttätigen Fans, die sich auch noch rassistisch äußern, gesagt hat, dass sie zu Hause bleiben sollten, weil ihr Handeln nichts mit Fußball zu tun hat. Mein Kommissar macht sich auf die Suche nach Täter und als er ihn hat, ruft er seinen Sohn von Leipzig aus an. „Wann kommst du nach Hause?“, fragt der Sohn. „Heute bleibe ich noch in Leipzig und esse in Auerbachs Keller“, antwortet mein Kommissar. „Aber morgen fahre ich ganz früh los, dann bin ich rechtzeitig zum Spiel von Borussia im Stadion. Von solchen Dummköpfen lasse ich mir doch nicht mein Hobby versauen.“

Meine Söhne lachten, als sie es lasen. „Das war wieder ganz unser Papa“, sagten sie. „Diesmal in der Verkleidung seines Kommissars.“

____________________________

* Westfalenstadion lautet der richtige Name, im Kommerz-Sprech heißt der Fußballtempel „Signal-Iduna-Park“ (Anm. Bernd Berke)