Einbahnstraße zum Pfandhaus. (Foto: Bernd Berke)

„Gewöhn dich nicht.

Du darfst dich nicht gewöhnen.“

So lauten zwei Gedichtzeilen Hilde Domins. Doch liest man die Gazetten, hier im Ruhrgebiet vor allem die der Funke Mediengruppe, oder sieht fern (also weder weit noch tief), dann lautet der einem jetzt überall entgegenschlagende Imperativ: „Gewöhn dich endlich. Du sollst dich gewöhnen!“

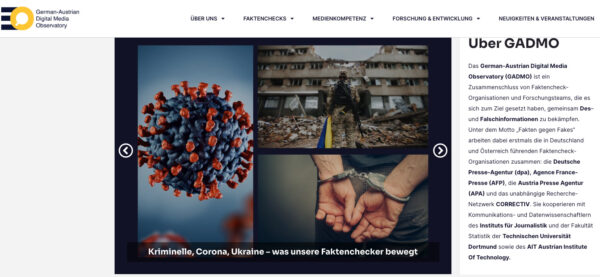

Unter dem Deckmantel journalistischer Objektivität (meist also: fehlender Haltung) werden die Welt-Erklärungen aus den oberen Etagen einer sich selbst zur Elite stilisierenden Geld- und Machtkaste an das Wahlvolk durchgereicht. Nur wenige Journalisten/Formate versuchen, der Meinungsmache in oder außerhalb medialer Blödmaschinen etwas entgegenzusetzen. Lieber bleibt die Journaille im Mitläufer-Pulk, gebiert unaufhörlich neoliberale Kopflanger, jene Tuis, die Brecht einst so beschrieb: „Der Tui ist der Intellektuelle dieser Zeit der Märkte und Waren. Der Vermieter des Intellekts.“ Sofern denn von Intellekt noch die Rede sein darf.

Geistmangellage

Gerne würden diese Tuis eine manchmal noch zu störrische Masse an Worte wie „Krieg“, „Waffenlieferung“, „Inflation“ oder auch „Energiearmut“ gewöhnen. Ein Wort, das jüngst sogar der Eigentümerverband „Haus und Grund“ benutzte und das hier ausgerechnet einmal nicht die Verknappung der Energiereserven meinte, sondern den miserablen Zustand jener Menschen, die zu neuen Armen werden oder arme Alte bleiben, weil sie die horrenden Energiepreise hochsubventionierter Kartelle und Konzerne nicht mehr zahlen können. Und das, obwohl die Erdgaspreise erheblich sinken und die vielbeschworene Gasmangellage ausgefallen ist.

Aber die Ölpreise legen doch zu? Kein Problem, meldet boerse.de: „Starke Gewinne auf Wochensicht“ – für Unternehmen und Aktionäre selbstverständlich. Mir dagegen teilt man mit, dass die Strom-Vorauszahlung trotz „Gaspreisbremse“ um knapp 35 Prozent steigen wird. (Und nebenbei: Gewöhne dich auch daran, dass nicht nur die sogenannten „Schwarzen Schafe“ unter den Wohnungseigentümern schon jetzt ihre Mieter bei Mieterhöhungen und Nebenkosten obszön abzocken; Stichwort „Index-Miete“). Gewöhne dich an Wohnungsnot und Obdachlosigkeit, auch, weil Hunderttausende Sozialwohnungen fehlen und der Wohnungsmarkt – politisch flankiert – schon lange zur Beute von Investoren, Spekulanten und Maklern geworden ist.

Wortgemetzel

Gewöhne dich an Bürgergeld als Würgegeld. Gewöhne dich an ein Ende der Maskenpflicht und daran, dass viele ihre Maske niemals ablegen werden. Gewöhne dich daran, dass auf der „Achse des Bösen“ immer die anderen die Schurken sind: „Klimaterroristen“ zum Beispiel, Pazifisten, Migranten, ukrainische Flüchtlinge und ihr „Sozialtourismus“. Mit Worten werden Menschen abgerichtet, in vielen Teilen der Welt sogar hingerichtet als „Gotteslästerer“, „Präsidentenbeleidiger“ oder „Agent“ und nicht zuletzt „Vaterlandsverräter“, ein Wort, das vielleicht demnächst auch bei uns wieder Konjunktur haben könnte.

Preis-Lohn-Spirale

Gewöhne dich daran, dass du hinters Licht in die Dunkelheit geführt wirst, dass du besser das Kurzgemeldete und Kleingedruckte auf Wirtschaftsseiten lesen solltest und jenes, das zwischen und hinter den Zeilen steht, wenn du dem Klima systematisch geschürter Angst und Kriegstreiberei etwas entgegensetzen willst. Dann wirst du nicht verblüfft sein, wenn von dpa gemeldet wird, dass die deutsche Wirtschaft Krieg und Krise trotzt: „Die angesichts von Ukraine-Krieg, Rekordinflation und Energiepreisschock düsteren Prognosen erfüllten sich nicht. Stattdessen war das BIP 2022 preisbereinigt um 0,7 Prozent höher als 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie.“ Frag nicht nach, mit welchen offenen und versteckten Subventionen das gelungen ist, während sie Gewerkschaften und Arbeitnehmern predigen, dass eine Lohnerhöhung, die auch nur in die Nähe eines Inflationsausgleichs käme, die deutsche Wirtschaft zerstören und global wettbewerbsunfähig machen würde.

Der Autor beim Mülltauchen in der Dämmerung (Selfie)

Gewöhne dich an Worte wie „Aktienrente“, mit denen sich der Staat endgültig als Sozialstaat verabschiedet und so tut, als könnte er ausgerechnet über Finanzspekulation den Lebensabend der Alten sichern, also mit Hilfe jener Hasardeure, die global die Existenzgrundlagen vieler Menschen gründlich zerstören. Gewöhne dich daran, dass auf lange Sicht unter dem Deckmantel von Freiheit und Selbstverantwortung die finanzielle Absicherung des Alters den Einkommensschwachen selbst aufgebürdet werden wird. Spätestens Friedrich Merz, der Ex-BlackRocker, wird als Kanzler dafür sorgen. Und Lindner stielt es schon heute ein. „Privatisierung“ heißt vor allem, was vielen Menschen jede menschenwürdige Privatheit verweigert.

Gewöhne dich an die weitere Nutzung von Atomkraft, an den Einkauf von Fracking-Gas, an die vorläufige „Endlagerung“ von Brennstäben und CO₂, an die Öldeals mit menschenverachtenden Regimen.

Hoch die nationale Solidität!

Gewöhne dich nach der Ökonomisierung aller Lebensbereiche auch an die Militarisierung der Sprache und des Denkens, an „Sondervermögen“, also horrende Schulden zur Nach- und Hochrüstung, aus denen kommende Generationen nie mehr herauskommen werden, eine Erblast, so zerstörerisch wie die Folgen der Klimakatastrophe. Gewöhne dich daran, dass „der Krieg“ neben der Menschlichkeit an den Fronten vor allem nach innen Tugenden und Werte einer zivilen Friedensgesellschaft zerstört und toxische Männlichkeit neuerdings zu Heroismus verklärt wird. Als Waffen-Narr trägt man Camouflage-Shirts, als Etappenhase beantragt man vorsichtshalber den kleinen Waffenschein. Der Krieg heiligt die Mittel, aber leider frisst er auch seine Kinder. Gewöhne dich an Doppel- und Dreifachmoral, daran, dass Menschenrechte und „unsere westlichen Werte“ nur noch in Sonntags- und Fensterreden vorkommen, aber nirgendwo mehr gelebt werden.

Gewöhne dich an „Übergewinne“ bei Rüstungsfirmen, Energieriesen, Kriegs- und Krisengewinnlern, die aber kaum etwas davon an das Gemeinwesen abzuführen haben, um bessere Infrastrukturen, offenere Bildungseinrichtungen oder medizinische Versorgung abzusichern und weiterzuentwickeln. Gewöhne dich an Kummer und Cum-Ex, an Suizid und Success.

Trümmermänner: Aufgewachsen als Ruinen

Gewöhne dich an korrupte Politikerinnen und Politiker und an Medien als Beifall-Klatschblätter. Medien, die meist jenen gehören, die hierzulande vor und hinter den Kulissen den Ton und die Börsenkurse angeben. Gewöhne dich an Putinismus, Trumpismus, Gottesstaaten, Autokraten, Oligarchen und Superreiche wie Musk, die jeden Rest von Demokratie endgültig aushöhlen werden. Gewöhne dich daran, dass die AfD und damit ausgewiesene Faschisten in ihren Reihen als koalitionsfähig gelten und hetzende Antisemiten als meinungsstark: Wer, wenn nicht die werden ja wohl noch sagen dürfen, was wir Verblödeten uns zu sagen (noch) kaum trauen.

Gewöhne dich an den Gedanken eines alltäglichen Gangs zur Tafel e.V., wo sie dir einen verwelkten Kohlkopf in den Korb legen werden, einen Joghurt jenseits des Haltbarkeitsdatums, aber nur, falls du deine Armut umfassend nachweisen kannst. Gewöhne dich daran, dass du so nur ungleich Ärmeren einen Platz in der Warteschlange der Lebensmittelausgabe wegnehmen wirst. Wie gut für uns, dass Containern bald straffrei bleiben soll.

Tauche also ein in den Müll der Millionen und Milliardäre, dann kannst du jedweden Hunger getrost vergessen. Doch gewöhne dich an eine Scham, der du nicht mehr entkommen wirst.