Erinnerungen an die Kohle und ein sehr männliches Tanzprogramm zum Auftakt der Ruhrfestspiele

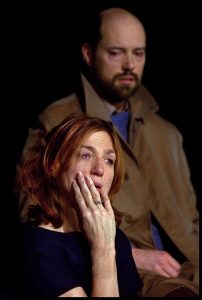

Gesundes Grünzeug für Künstler und Publikum: Im libanesischen Tanztheaterstück „Beytna“ gab es auch etwas zu essen. (Foto: D. Matvejev/Ruhrfestspiele)

Eine Frau sitzt am Tisch und schneidet Gemüse. Endlos lange tut sie das, und nach einiger Zeit fragt sich wohl jeder im Publikum, warum. Gewiss, der Stücktitel „Beytna“ gibt einen ersten Hinweis: Beytna heißt im Libanon die Einladung in das eigene Heim. Zu essen gibt es dann vielleicht Fatouch, ein traditionelles libanesisches Gericht, für das offensichtlich viel geschnippelt werden muss.

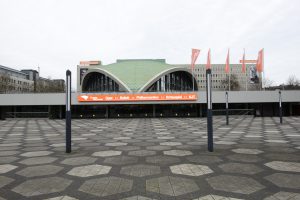

Deshalb die Frau am Küchentisch, welcher, wie man sehen wird, wenn er gedreht wurde, fast so lang ist wie die Bühne breit. Nach gehöriger Wartezeit werden Männer auftreten, einzeln, zu zweit, zu dritt, die in kraftvollen Tanzbewegungen geradezu explodieren, bevor sie wieder von der Bildfläche verschwinden. Dazu spielen vier Musiker auf Oud und Schlagzeug. Mit „Beytna“ startete das Programm der diesjährigen Ruhrfestspiele, gegeben im Großen Haus nach obligatorischer Eröffnungszeremonie und Dichterlesung.

Judith Schalansky spricht

Gefolgt von flockig vorgetragenen Gruß- und Begrüßungsworten von Bürgermeister und Gewerkschaftsvertreter, einer klugen Rede des Ministerpräsidenten Armin Laschet über die nicht kleinzuredende Bedeutung der Kultur in unserer Zeit samt Ankündigung, die Landesmittel für die Ruhrfestspiele in den nächsten Jahren zu erhöhen, sowie einem etwas zu langen Vortrag des neuen Intendanten Olaf Kröck – kam schließlich die Schriftstellerin Judith Schalansky zu Wort. Ihr letztes Buch heißt „Verzeichnis einiger Verluste“, und methodisch folgerichtig reihte sie in ihrer Eröffnungsrede in diese Liste der Verluste nun den endgültigen Verlust des Kohlebergbaus im Ruhrgebiet ein.

Mythologie und Realität

Auch der Kunst-für-Kohle-Gründungsmythos der Ruhrfestspiele, es ging wohl nicht anders, fand Eingang in ihre Rede. Doch hatte sich, da wurde Fleiß erkennbar, Schalansky auch in der vorindustriellen Geschichte des Reviers umgesehen, Legenden und Spökenkiekerei aufgetan, Geschichten von hellsichtigen Menschen, die Dampflokomotiven ähnliche Drachenmonster schon erschrocken vorahnten lange bevor die erste Schiene lag. Es war dies keine Materialsammlung um ihrer selbst willen, sondern der kluge Versuch, aus Beziehungen zwischen Mythologie und Realität in der Vergangenheit Bestimmungen für das Hier und Jetzt und für eine Zukunft zu erkennen, in der die ungeheuren Umwälzungen durch Kohle und Stahl nurmehr Vergangenheit und mit wechselnden Gewichtsanteilen eben auch Mythologie sein werden.

Ein Schnaps namens „Kumpeltod“

Intelligent, differenziert, streckenweise auch überaus scharfsichtig war diese Rede, der man höchstens den Vorwurf machen könnte, die Schufterei in der Industrie allzu schnell zur heiligen Handlung zu verklären. Immerhin jedoch tauchten auch ernüchternde Kindheitserinnerungen in der Rede der 1980 in Greifswald geborenen Dichterin auf, so die an das Erholungsheim „Glück auf“ auf Usedom, wo die Bergleute der Urangrube „Wismut“ im Erzgebirge Urlaub machten. Schnaps, Bergleute wissen das, schafft etwas Erleichterung bei Silikose; der Deputatschnaps von der Wismut hieß unter den Bergleuten auf Usedom „Kumpeltod“.

Besser stünde hier natürlich das Tanzfoto, das sich wegen eines „HTTP-Fehlers“ aber nicht hochladen ließ. Deshalb kommt jetzt das erwartungsfrohe Publikum ganz groß raus. (Foto: Ruhrfestspiele)

Auch im Tanztheaterstück „Beytna“ – nach der Pause, die ärgerlicherweise um mehr als eine halbe Stunde überzogen wurde – nehmen sie irgendwann einen Schnaps. Dies ist ja ein geselliges Zusammentreffen von Individualisten, auf der Bühne wie auch, wenn man so sagen will, im richtigen Leben. Die Herren aus verschiedenen Ländern, die Omar Rajeh in diesem Stück des „Maqamat Dance Theatre Lebanon“ neben sich versammelt, sind ihrerseits (auch) Choreographen: Koen Augustijnen, Anani Sanouvi, Moonsuk Choi.

Größte Körperbeherrschung

Einige wenige Hinweise für das Verständnis des Bühnengeschehens kommen von außen – ein wiederholungsschleifiges, englisch aus dem Off vorgetragenes Bekenntnis zur chinesischen Küche etwa, die viel besser als die japanische sei; die unvermittelte Projektion des Wortes „Blender“; ein dunkler Filmausschnitt mit nicht lesbaren Untertiteln. Die Bewegungen dazu sind perfekt und mit größter Körperbeherrschung getanzt und scheinen trotzdem kaum mehr zu sein als hochmobiles eitles Posing. Da huldigt einer dem Bewegungskanon des asiatischen Kampfsports, ein Zweiter (mit Sakko) kämpft sich immer wieder in männlich-aggressive statische Haltungen hinein, ein Dritter gibt (im Schlabberpulli) das Gummimännchen und ein Vierter irrlichtert mit ausholenden Bewegungen von Händen und Füßen wie ein Gespenst über die Bühne. Von solcher Art sind die Momentaufnahmen, alles ist sehr schön anzuschauen, geizt jedoch mit weiterreichenden Botschaften.

Wir vermissen Tänzerinnen

Schließlich ist vom Regisseur zu erfahren, dass das zubereitete Gericht in seiner Buntheit quasi Land und Volk des Libanons abbilde und die Essenseinladung dieses Abends nicht nur an die Herren Tänzer gehe, sondern an alle im Saal. Auch an die Frauen, möchte man hinzufügen, die man im Tänzerquartett auf der Bühne bedauernd vermisste. Das Motiv der großherzigen Einladung an die Völker dieser Welt rundet sich deshalb nicht völlig, zumal es wenig sensationell ist, dass die Tänzer „aus ganz verschiedenen Kulturen und Tanztraditionen stammen“, wie der Programmzettel verkündet. Im kosmopolitisch aufgestellten Tanztheater ist das nichts Besonderes.

Politik war vor der Pause

Essen, trinken, Völkerverständigung, gutes Leben – Olaf Kröcks Entscheidung, dieses Stück an den Beginn seiner Regentschaft auf Recklinghausens Grünem Hügel zu stellen, ist nachvollziehbar, auch wenn sein Beitrag zum Motto der Festspiele „Poesie und Politik“ eher allgemein bleibt. Aber dem Motto hatte man ja im ersten Teil des Abends schon hinlänglich gehuldigt.