Zwischen Goethe, Mafia und Mercedes – Andreas Rossmanns sizilianisches Tagebuch „Mit dem Rücken zum Meer“

Meine Lieblingsgeschichte aus dem sizilianischen Tagebuch ist die mit der Brücke: Wenn der Bürgermeister von Villarosa nach Caltanissetta in die Hauptstadt der Nachbarprovinz möchte, benutzt er dafür zwei Autos. Mit dem einen fährt er bis zur Brücke über den Salso, die seit einem Erdrutsch für Pkw gesperrt ist, geht zu Fuß auf die andere Seite und steigt dort in den geparkten Zweitwagen. So spart er 116 Kilometer.

Der Bürgermeister ist nicht der Einzige, der das so macht – viele Einwohner des Städtchens im Landesinnern (von den Studenten bis zum Apotheker) behelfen sich auf diese Weise.

Der Bürgermeister ist nicht der Einzige, der das so macht – viele Einwohner des Städtchens im Landesinnern (von den Studenten bis zum Apotheker) behelfen sich auf diese Weise.

Die Anekdote aus dem Jahr 2015 ist typisch für Andreas Rossmanns etwas anderes Reisetagebuch „Mit dem Rücken zum Meer“ über Sizilien. Denn es beschreibt pragmatisches Improvisationstalent, organisatorische Schwächen der Behörden und eine Unbeirrtheit von alledem, die die Mentalität der Sizilianer ausmacht – oder die Vorstellung davon aus der Sicht der Deutschen.

Allerdings kann man sich diese Praxis an der schon ewig in Reparatur befindlichen Autobahnbrücke auf der A 57 zwischen Düsseldorf und Köln hierzulande wirklich nicht vorstellen – den schlechtgelaunten Stau, den das hervorrufen würde, hingegen nur allzu gut.

Anekdote vom 29. April 1787

Tatsächlich hatte schon Goethe, der das deutsche Italienbild begründete bzw. prägte, Probleme mit genau diesem Fluss, erzählt Rossmann, der seine Reiserlebnisse gerne mit historischen Anekdoten verknüpft. Und zwar am 29. April 1787: „Regenwetter war eingefallen und machte den Reisezustand sehr unangenehm, da wir durch mehrere stark angeschwollene Gewässer hindurchmussten. Am Fiume Salso, wo man sich nach einer Brücke vergeblich umsieht, überraschte uns eine wunderliche Anstalt. Kräftige Männer waren bereit, wovon immer zwei und zwei das Maultier mit Reiter und Gepäck in die Mitte fassten und so durch den tiefen Stromteil hindurch (…) führten“.

Mehr als 200 Jahre später reist Andreas Rossmann, der Feuilletonredakteur der FAZ für Nordrhein-Westfalen, nicht mit der Kutsche, sondern mit dem Flugzeug nach Sizilien – zwischen 2013 und 2017 jedes Jahr – und beginnt schon an Bord, die Geschichten seiner Reisegenossen zu recherchieren. Denn nicht wenige dieser Sizilianer lebten oder leben in Deutschland, arbeiten hier und urlauben dort und betrachten nüchtern die Vor- und Nachteile beider Länder.

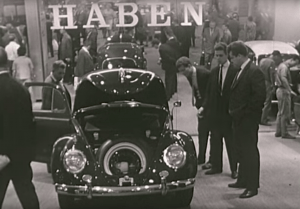

„Das Städtchen Mirabella Imbaccari“ schreibt Rossmann, „ist der Ort mit der höchsten Mercedes-Dichte, wenn nicht von ganz Italien, so doch von Sizilien. In den Siebzigerjahren sind mehr als die Hälfte der siebentausend Menschen, die damals hier lebten, nach Deutschland ausgewandert, um bei Daimler-Benz zu arbeiten.“

Neue Wege der Migration

Doch seitdem haben sich die Wege der Migration verändert: In Sizilien arbeiten viele Nordafrikaner, Rossmann unterhält sich mit den Putzfrauen im Agriturismo, wo er auf seinen Rundreisen quer durchs Land immer absteigt – meist familiär geführte Unterkünfte mit hervorragender Küche. Eine der Frauen stammt aus Marokko, Fremdenfeindlichkeit erlebe sie in Italien eigentlich wenig.

In Trapani, nördlich von Marsala an der Küste, trifft Rossmann ein Ehepaar aus Turin auf Urlaub: „Früher sind wir immer nach Lampedusa gefahren. Die Isola die Conigli ist der schönste Strand, den ich kenne. Aber, wenn ein Flüchtlingsboot gekentert ist, liegen dort hundert Leichen. Da kann man nicht mehr Urlaub machen.“

Griechisches Amphitheater in Syrakus

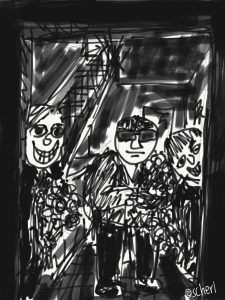

Natürlich besucht der Theaterkritiker aus dem Westen auch auf Sizilien ein Theater und zwar das Griechische Amphitheater in Syrakus. „Die Frösche“ von Aristophanes stehen auf dem Spielplan: Xanthias und Dionysius werden von Valentino Picone und Salvo Ficarra gespielt, politischen Kabarettisten aus Palermo, die zu den „bekanntesten Komikerpaaren Italiens gehören.“ Und der Mond ist nicht aus Pappe und die Bäume sind echte Bäume – jetzt weiß man, warum Rossmann sich nach seinem ersten Buch übers Ruhrgebiet „Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr“ als Sujet für das zweite eine südlichere Gegend ausgesucht hat. Die Fotos im Band sind allerdings wieder von der FAZ-Fotografin Barbara Klemm. Sie zeigen ein schwarz-weißes, ungeschöntes Sizilien, dunkle Ecken, karge Landschaften, verfallenen Charme.

Corleone und die Mafia

Und die Mafia? Was ist aus der eigentlich geworden? Rossmann fragt viel und erhält ausweichende Antworten. Nein, in diesem Dorf gebe es keine Mafia, im Nachbarort schon…Corleone ist ein adrettes Städtchen, von amerikanischen Touristen auf den Spuren des „Paten“ bevölkert. In Sizilien sei die Mafia auf dem Rückzug, zitiert Rossmann Thomas Grüßner, den Leiter einer Sprachenschule in Bagheria bei Palermo. „Von den fünfzig meistgesuchten Mafiosi sind 49 im Gefängnis. Mitte der 80er Jahre gab es in Sizilien zwei- bis dreihundert Mafiamorde im Jahr, 2013 sind es drei oder vier.“

Trotzdem werden an Touristen Stadtpläne der Anti-Mafia-Initiative „Addiopizzo (Tschüss, Schutzgeld) verteilt, die auf Lokale und Geschäfte hinweist, die sich weigern, Schutzgeld zu bezahlen und sich offen dazu bekennen.

Im Krankenhaus

Mit einem weiteren Vorurteil räumt Rossmann gründlich auf: Mit dem über das italienische Gesundheitssystem. Wegen einer Unpässlichkeit von der Ärztin an seiner Seite zum EKG geschickt, erlebt der Autor einen Tag im Ospedale Sant’Antonio Abate in Trapani. Die technische Ausstattung ist auf dem „allerneusten Stand“, er wird von äußerst kompetentem Personal komplett durchgecheckt und erhält zur Entlassung zwei engbedruckte Seiten mit Rundumdiagnose. Kaum zu glauben, das alles kostet nichts. „Sie bezahlen gar nichts“, belehrt ihn die behandelnde Ärztin, „solche medizinischen Leistungen sind in Italien kostenlos“.

Die Klimaanlage bei 45 Grad Hitze funktioniert tadellos. „Es gibt weniger angehnehme Möglichkeiten, den ersten heißen Sommertag zuzubringen“, schreibt Rossmann. Kultur, Geschichte und vor allem der Alltag Siziliens werden in seinen Reisereportagen plastisch – man hat nicht übel Lust, ins Flugzeug zu steigen und dem trüben Winter ebenfalls zu entfliehen.

Andreas Rossmann: „Mit dem Rücken zum Meer. Ein sizilianisches Tagebuch.“ Mit Fotografien von Barbara Klemm. Verlag Walther König, Köln. 195 Seiten, 18 Euro. Lesung am 24.1. in Essen.