Der Titel führt ein wenig in die Irre. Wenn ein Buch „Rheinaufwärts“ heißt, erwartet man wohl eine Tour von der Quelle bis zur Mündung – oder wenigstens auf wesentlichen Teilen dieser Strecke. Doch der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler (Jahrgang 1943) vollführt seine Wanderungen praktisch nur in eidgenössischen oder unmittelbar benachbarten Gefilden. In seinem Buch geht es überhaupt ausgesprochen gemächlich und betulich zu.

Begonnen hat Hohler seine Wege bei Schaffhausen und Stein am Rhein im Mai 2020, zur Frühzeit der Corona-Pandemie. Es geschieht gar wenig Aufregendes. Praktisch jede Einkehr zum Kaffeetrinken wird anfangs erwähnt. Bald wissen wir auch, dass Hohler gern Apfelschorle trinkt. Dass er zwischendurch die eine oder andere Lesung absolviert. Und dass er verheiratet ist. Seine Frau wird gelegentlich als solche genannt, allerdings stets ohne Vornamen. Immer und immer wieder erwähnt Hohler die Autobahnen, die das Rhein-Erlebnis stören, wenn sich der Fluss in seinem Vorfeld nicht ohnehin den Blicken entzieht. All das mag man wohlwollend „unprätentiös“ nennen, aber ist es nicht auch langatmig?

Im Grenzgelände zwischen Schweiz, Österreich und Liechtenstein hat sich der Autor Ortschaften erwandert, von denen Deutsche, zumal nördlicherer Herkunft, schwerlich gehört haben werden. Auch in diesem Sinne wäre es hilfreich gewesen, dem Band eine Übersichtskarte beizugeben. Sie hätte recht klein ausfallen können, denn der in Zürich lebende Hohler tritt immer wieder aufs Neue Bahnfahrten zu den Wegmarken an, ohne sich deutlich nordwärts zu bewegen. Düsseldorf wird nur einmal erwähnt. Bonn kommt nur im fünfzeiligen Epilog vor wie ein Gerücht, Köln überhaupt nicht. Dass der Rhein zum Meer strebt, sagt sich auch nur so dahin.

Hie und da spürest du kaum einen Hauch von Ironie am Wegesrand. Ansonsten ist dies ein kreuzbiederer Text der unscheinbar kleinen Dinge und Vorfälle. Spürbar wird eine sanftmütige Sehnsucht nach angehaltener oder wenigstens verlangsamter Zeit; womöglich, um Gedanken ans Alter zu entrinnen. Freilich machen sich unterwegs kleine Wehwehchen und lästige Hindernisse bemerkbar, einmal ist dann auch eine Rücken-Operation erforderlich und die Wanderungen müssen vorerst abgebrochen werden. Im seltsamen Kontrast zur begrenzten Fortbewegung stehen punktuelle, eigentlich nur assoziative Vergleiche mit Regionen, die Hohler in der weiten Welt gesehen hat. Sonderlich ergiebig sind auch sie nicht.

Und der Rhein, so weit er sich denn offenbaren mag? Mal fließt er einfach „ungerührt“ weiter, mal wird er dem Schriftsteller zum Freund, auch stellen sich bei seinem Anblick andächtige Gefühle ein, schließlich ist Hohler geradezu „stolz“ auf den Fluss. Mal ist – gleichsam nur nachrichtlich – von Überschwemmungen, dann wieder von Austrocknung droben in Deutschland die Rede. Nichts, was man nicht auch den Medien entnehmen könnte. Keine tiefer gehende Reflexion, wie es scheint.

Auf Seite 117 stehen zusammengefasst ein paar Zumutungen, die dem Rhein zuteil werden. Zitat übers Quellgebiet: „Der Rhein?… Ein Kind, das noch nicht weiß, was von ihm verlangt wird. Energie soll es hergeben, schiffbar soll es werden, schwimmbar soll es sein, und tief genug für Selbstmörder.“ Eine für Hohler vergleichsweise direkte, ja krasse Aussage, bei der man endlich einmal aufhorcht.

Die Strömung des Flusses, so ist zu ahnen, hat eine Menge mit der Strömung von Zeit zu tun. Gegen Schluss verdunkeln sich die Gedanken, als der russische Überfall auf die Ukraine begonnen hat. Umso befremdlicher, wenn Hohler direkt danach formuliert: „Es ist fast sommerlich heiß geworden, als ich in Disentis einmarschiere…“ Eine Gedankenlosigkeit, die das Lektorat hätte mildern sollen.

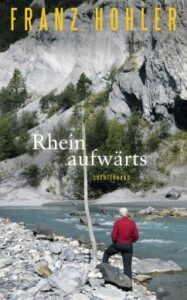

Franz Hohler: „Rheinaufwärts“. Luchterhand. 128 Seiten, 22 Euro.