Volltextsuche

Archiv aller Beiträge

-

Die 10 neuesten Beiträge

- Stichworte oder: Was man so mithört

- Die Hölle als Tingeltangel: Kafka-Drama „K“ am Berliner Ensemble

- Dortmund im Zwiespalt: Revier, Westfalen oder beides?

- Wie die Zukunft der Welt vergeigt wurde – Ian McEwans raffinierter Roman „Was wir wissen können“

- Befreiung von unten: Ilaria Lanzino deutet an der Rheinoper Verdis „Nabucco“ als abgründiges politisches Drama

- Die Zeiten ändern sich: Neue Chefin im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte

- Kurze Abschweifung zum Phänomen der „Ohrwürmer“

- Zwischen Ost und West: Hans Joachim Schädlich und die „Bruchstücke“ seines Lebens

- Theaterereignis und Gesamtkunstwerk: Giuseppe Spota inszeniert in Gelsenkirchen Glucks „Orpheus und Eurydike“

- Ein paar Worte zum allerletzten Westfalenspiegel

Meistgelesen (ab 1.10.23)

- Aufklärung, das unvollendete Projekt – opulente Ausstellung in Berlin

- Als Prügel für Kinder zum Alltag gehörten

- Wie sich die chinesische Lyrik nach und nach von Fesseln befreite und…

- Viele, liebe, beste, schöne, freundliche, herzliche Grüße: Die etwas…

- Entdecker in den Gefilden der Rockmusik: Alan Bangs wird 70 Jahre alt

- Konjunktur mit Fußballbildchen: Das Wunder in Tüten aus Dortmund und…

- Woran Goethe glaubte

- „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ – ein opulenter…

- Wie sich Pflegedienste nennen

- Der Struwwelpeter, der Suppenkasper und ihre Wirkung auf die Kunst –…

- „Familie Hauser“ als (un)heimlicher Internet-Hit: Viele Millionen…

- Die Unternehmer-Familie Quandt und ihr Bezug zum Ruhrgebiet

- Zum Schluß bleibt noch die Altersmilde – Robert Gernhardts „Lichte…

- Kunst-Stoff für Christo – Fabrik in Emsdetten fertigt das Gewebe für die…

- Bedeutsam wie eh und je: George Orwells „Farm der Tiere“ gleich in…

- Kindheit im Ruhrgebiet – Erinnerung an versunkene Zeiten

- Gemischte Gefühle beim Abschied von sämtlichen Dingen: „Später…

- TV-Nostalgie (19): Werner Höfers „Frühschoppen“ – das Sonntagsritual

- TV-Nostalgie (6): Erik Ode als „Der Kommissar“ – Mal…

- Bürgerinitiative peilt ehrgeiziges Ziel an: Altes Dortmunder Rathaus…

- Die einfachen Dinge des Lebens lieben – Der Schauspieler Heinz Bennent…

- Heino wird 80 – Sind denn alle Geschmäcker nivelliert?

- Wo selbst Prominentengräber unscheinbar sind – ein Gang über den…

- Dortmund damals: Beim Betrachten alter Bilder aus der Heimatstadt

- Reizendes Kaleidoskop: Anna Vinnitskaya ist Porträtkünstlerin der…

- „Mächtiger Körper, Wahnsinn im Glas“: Das Vokabular der Weinverkostung

- Vor 70 Jahren: Als es das Essen nur auf Lebensmittelmarken gab

- Früher war einfach mehr Kneipe!

- TV-Nostalgie (28): „Der goldene Schuß“ mit Lou van Burg – „Kimme,…

- Von Unna aus ein wenig die Welt verändern – Nachruf auf den vielseitigen…

- Trotz allem optimistisch bleiben – die fabelhaft farbigen Welten…

- Wahn und Wirklichkeit: „Englischer“ Opern-Doppelabend in Duisburg

- WDR 4: Radio für Senioren – aber ganz anders als früher

- Was ist denn wohl ein Aminaschlupferle? – Neues Buch über „Wörter, die…

- „Tegtmeier“ lebt nicht mehr – Ruhrgebiets-Komiker Jürgen von…

- Vom Mikro zur Motorsäge – die zweite Karriere von Pia Lund („Phillip Boa…

- Die „Essais“ des Michel de Montaigne und ihr deutscher Übersetzer –…

- Entlustet und mohrifiziert – Wortverhunzung und Schlimmeres im…

- Der Flaneur braucht kein Ziel

- Berührende Tragödie: Cecilia Bartoli mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ in…

- Iserlohn: Ein Hauch der weiten Welt im Goethe-Institut – abseits der Metropolen

- Dem Ruhrpott seine Sprache

- Schurke und Biedermann: Ausstellung zum 100. Geburtstag des…

- Ein Grundklang für Generationen: Bochums Jugendsinfonieorchester feiert…

- Vergehende Zeit, hier im Revier: Zum Beispiel die Dortmunder Steinhammerstraße

- Der Vater der Luftschiffe: Vor 100 Jahren starb Ferdinand Graf von Zeppelin

- Zum Tod von Ulrich Wildgruber: Ein Berserker, der uns sprachlos machte

- Größter Holzhandel weit und breit: Grabstätte führt auf die Spuren einer…

- Langer Abschied vom Generalmusikdirektor: Gabriel Feltz wechselt bald…

- Queen für ein ganzes Zeitalter: Vor 200 Jahren wurde die britische…

- Sprachphilosophie aus der Bauernstube – Brian Friels Stück…

- „Spätlese“ zum 90. von Loriot: Eine Fülle bisher unbekannter…

- Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger – ein lehrreicher Rundgang…

- Frauen, die beim Wohnen warten

- Die Geburt des Kinos in Europa: Vor 125 Jahren markierte das Patent der…

- Einkaufen früher und heute

- Erich Fried: Schriftsteller, Philanthrop, Vor-Denker und…

- Die Kunst des Schmerzes: Marina Abramović in Bonn

- Nashorn oder Fuchs: Städtische Symboltiere auf der Straße

- Vom Hauen und Stechen im Theater: Kampftrainer Klaus Figge im Porträt

- Das Leben ohne Verdünnung: Otto Dix in Düsseldorf

- Wenn Bäume Zähne zeigen

- Nicht nur zum Ende der Zechen-Ära eine Erinnerung wert: August Siegel,…

- 90 Jahre „Kampfbahn Rote Erde“: Wenn Gerd Kolbe erzählt, wird die…

- TV-Nostalgie (24): „Der große Bellheim“ – Die älteren…

- Lachen gegen die absurden Regeln der Welt: Vor 50 Jahren starb Stan Laurel

- TV-Nostalgie (22): „Ein Herz und eine Seele“ – als…

- Es könnte ruhig ein wenig mehr sein – Museum Folkwang zeigt Werke Lyonel…

- Seelenfenster geöffnet: Tschaikowskys „Eugen Onegin“ in Krefeld-Mönchengladbach

- „Wie eine Straßenköter-Mischung“ – Jugendstil und Artverwandtes im…

- Kreativer Kosmos, künstlerischer Klamauk – Martin Kippenberger in der…

- Hömma, Dingenskirchen, ey! Und schon wieder liegt ein Asterix-Band auf…

- Beyenburg mit seinem Stausee – ein bergisches Idyll am Rande von Wuppertal

- Zum Tod von Marianne Faithfull – Rückblick auf ein Konzert von 1999

- Das Ruhrgebiet – von allen Seiten betrachtet: 100 Jahre…

- Vom Fluch frühen Ruhms: Der Pianist Jan Lisiecki im Konzerthaus Dortmund

- TV-Nostalgie (35): Konversation mit Kitzel – „Je später der…

- Beispiel Dortmund: Mit Karstadt schwinden auch Erinnerungen

- Beklemmend schön: „Der Hamiltonkomplex“ mit dreizehn…

- TV-Nostalgie (32): Bernhard Grzimeks „Ein Platz für Tiere“…

- Von Nöttelefönes, Klötenköhm und Halfjehang – ein Herkunftswörtbuch zur…

- Impressionismus und Fotografie – zwei Wege in die Moderne

- TV-Nostalgie (17): „Wünsch Dir was“ – als Dietmar Schönherr für…

- Mathematiker kontra Verbrecher – Antti Tuomainens Comedy-Thriller „Der…

- Im 100. „Schreibheft“: Vergessene, verkannte, verschollene…

- Geflüchtete Kinder in der Schule: Essener Gymnasium am Stoppenberg gibt…

- „Geh nicht durchs Gewischte!“ – Torsten Sträters „Heimspiel“…

- „Wenn der Wind von Hörde kam, roch es wie Pech und Schwefel“…

- Unbewusstes aus der Dunkelkammer – Bilder des deutschen…

- „Schwarze Kohle, rotes Licht“ – Schwere Jungs erinnern sich an ihr…

- Schloss Cappenberg: Nach langer Schließung kehrt bald wieder Leben ein

- TV-Nostalgie (27): „Auf der Flucht“ – Als Dr. Richard…

- Bye-bye, Sabine – ein Nachruf auf die Dortmunder Krimiautorin Sabine Deitmer

- Für die Benachteiligten schreiben: Die Werkstatt Dortmund im „Werkkreis…

- Der BVB verteilt alljährlich über 155.000 Plastikkarten – muss das denn sein?

- Onkel Dagoberts Traum: Deutschlands größter Geldspeicher steht…

- Wer erweckt dieses frühere Kino zum Leben?

- Natur und Kunst, Schönheit und Grauen: Vor 150 Jahren starb der…

- Erst Rocksängerin, dann Bildhauerin – Pia Bohr: „In der Kultur haben es…

- Hohe Belastung mit Umweltgift PCB: Uni Bochum reißt zwei Großgebäude ab

- Dem „göttlichen Claudio“ zum 450. Geburtstag: Monteverdi bringt in…

- TV-Nostalgie (11): Loriot – Humor mit Stil

- Bumsfideler Bergmann anno 1971: „Laß jucken Kumpel“ – der etwas…

- Mit vokalem Volldampf durch Georgien: Der Trinity Cathedral Choir aus…

- „Haus der Löcher“: Ödnis im Porno-Paradies

- TV-Nostalgie (15): Robert Lembkes „Was bin ich?“ – die…

- Rekonstruktion einer Abtreibung von 1964 – „Das Ereignis“ von Annie Ernaux

- Ruhrgebiets-Flamenco: Rafael Cortés brilliert in der Lichtburg Essen

- Das Ruhrgebiet war gegen Nazis nicht immun: Schon 1932 füllte Hitler die…

- Hach! Hihi! Huch! – Mal wieder ein Buch zur putzigen Dingwelt der…

- Stadt, Land, Fluss: Andreas Gursky in Düsseldorf

- Wie die Kunst auf die Industrialisierung reagierte – „Vision und…

- Das Revier im Paket: Adolf Winkelmanns Ruhrgebiets-Filme im Kino und auf DVD

- Auf dem Berg der Wahrheit – Ein Spaziergang auf den Spuren von…

- Schrecken und Schönheit der Natur – Münster zeigt grandiose…

- Perfekt, freudlos – das Folkwang-Museum zeigt italienische Malerei…

- Goethe-Institut – auf Wellenlänge der neuen Außenministerin

- Lars Vilks „Nimis“: Kunstwerk aus Treibholz reizt seit Jahrzehnten…

- Das Erbe von „Tegtmeier“ wirkt weiter – Jürgen von Manger wurde…

- Schonungsloser Blick auf Missstände seiner Zeit: Vor 150 Jahren starb…

- Der erste Opernstar der Schellack-Zeit: Vor 100 Jahren starb der…

- Kriegsende an der Ruhr: Bei Hattingen gab es „Friendly Fire“

- Verzicht auf die Katastrophe: „Schwanensee“ am Essener Aalto-Theater

- Erfinder des Saxophons: Vor 200 Jahren wurde Adolphe Sax geboren

- Duplikate für den historischen Ostfriedhof – warum muss das denn sein?

- „Ruhrgold“ und silberne Pommes-Picker

- „Zupacken Ehrensache“: Wie die Ruhris mit einem…

- Schneller Fuchs, träger Hund, Bayern und Sylt oder: Das ganze Alphabet…

- Alles so schön bunt hier – „Das Spiel ist aus“ nach Jean-Paul…

- Joachim Meyerhoff: Literarisches Denkmal für die Mutter

- Grenzgänge an der Küste – die melancholischen Meeresbilder des Hermann Buß

- Der Krebs und der Krieg – Robert Gernhardts erschütternde „K-Gedichte“

- Mäuse, Schweinchen, Feen und Pinguine: Sehenswerte Trickserien für…

- Die Posen des jungen Werther – Joachim Meyerhoff im Einpersonen-Stück…

- Olympische Spielstraße, München, 1972 – Erinnerungen an ein fröhliches…

- Frank Zappa enttäuscht Publikum in Ahlen – ganz im Gegensatz zu Rory Gallagher

- Neustart bei den „Mitternachtsspitzen“: Da geht noch was…

- Songs für die Ewigkeit: Zum Tod des großen Dichters und Sängers Leonard Cohen

- „Schöne Scheiße“ im Dortmunder Museum: Die stets unfertige Welt…

- Alles auf Anfang: Wie die Künstlergruppe „junger westen“ im…

- Werke von großer Aussagekraft – eine nachdrückliche Erinnerung an…

- Als Frauen aus der Rolle fielen – ein Abend mit Super-8-Filmen der 60er…

- „Was für ein Jahr!“ (Gesammelte Grußformeln, 2020er…

- Personenkult um einen deutschen Star: „I want absolute beauty“ wird…

- Von „Alka Seltzer“ bis „Schapusiak“ – Spitznamen, mit denen…

- Auto des Wirtschaftswunders: Vor 60 Jahren feierte Volkswagen die erste Million

- Schlapphüte und andere Trends: BVB-Spielerfrau Jana Kirch als neue…

- Musiker-Anekdoten: Mi-mi-mi-mausetot

- TV-Nostalgie (13): „Stahlnetz“ – der…

- TV-Nostalgie (9): „Bonanza“ – eine Western-Serie für…

Schlagwort-Archive: Literatur

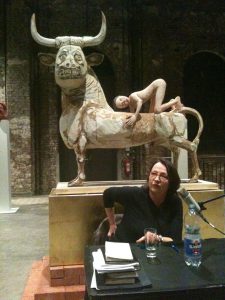

Erkundungen im real existierenden Kapitalismus: Der Schriftsteller Ingo Schulze streift durchs Ruhrgebiet

An diesem imposanten Ort beginnen die Ruhrgebiets-Erkundungen von Ingo Schulze: die kruppsche Villa Hügel in Essen. (Foto von Januar 2006: Bernd Berke)

Ein halbes Jahr lang war Ingo Schulze so etwas wie der Stadtschreiber des Ruhrgebiets, Oktober 2022 bis März 2023, Wohnsitz in Mülheim, eingeladen von der Brost-Stiftung. Zwei Dinge hatte er sich für diese Zeit vorgenommen, nämlich erstens an streng durchstrukturierten Arbeitstagen halbtags an seinem neuen Roman zu arbeiten und zweitens jede Einladung anzunehmen, die er in seiner Ruhrgebietszeit erhielt. „Ich weiß nicht, warum ich immer wieder auf mich selbst reinfalle“, schreibt er in der Rückschau, „keine Zeile habe ich an meinem Roman geschrieben.“

Das Ruhrgebiet, so könnte man folgern, erregte des Dichters ganze Aufmerksamkeit. Aber interessante Menschen hat … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Gesellschaft, Literatur, Region Ruhr, Stadt Land Fluss

Verschlagwortet mit Aufzeichnungen aus dem Ruhrgebiet, Buch, Dortmund, Duisburg, Essen, Ingo Schulze, Literatur, Marco Bülow, Mülheim, Ruhrgebiet, Zu Gast im Westen

2 Kommentare

Von Natur aus glücklich – „Katzen und der Sinn des Lebens“

Meiner Treu! Noch nie habe ich ein Buch gelesen, das dermaßen angefüllt ist mit Katzenlobpreisungen aller Art und Güte. Der britische Philosoph John Gray, Jahrgang 1948 und in olympischen Gefilden der Wissenschaften tätig (Oxford, Yale, London School of Economics), hat Dichtung und Geistesgeschichte auf katzenaffine Inhalte durchsucht und ist vielfach fündig geworden. Wir Menschen kommen in seinem Buch „Katzen und der Sinn des Lebens“ (Originaltitel: „Feline Philosophy“) weniger gut davon.

Einige Befunde, aus denen sich alles Weitere herleitet: Katzen sind offenbar prinzipiell zufrieden mit ihrem Leben, das Glück ist ihnen gleichsam angeboren, weil sie niemals an den Tod denken und nichts anderes sein wollen, als sie sind; weil sie schlicht und einfach ihrer Natur folgen und im Einklang mit den … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Glaubensfragen, Lebenswege, Literatur, Natur Klima Umwelt, Philosophie

Verschlagwortet mit Existenz, Glück, John Gray, Katzen, Katzen und der Sinn des Lebens, Leben, Literatur, Menschen, Philosophie, richtiges Leben, Weisheit

Schreib einen Kommentar

„Die Jahre der wahren Empfindung“ – Helmut Böttigers anregendes Buch zur Literatur der 70er

Noch andere Leute hier, die hauptsächlich in den 1970er Jahren literarisch sozialisiert worden sind? Mir wurde es wieder bewusst, als ich jetzt Helmut Böttigers Buch „Die Jahre der wahren Empfindung“ gelesen habe, in dem die 70er laut Untertitel als „wilde Blütezeit der deutschen Literatur“ gelten (wobei es eigentlich „deutschsprachig“ heißen müsste, aber das wäre zu sperrig fürs Cover). Und tatsächlich: Wie reich an lesenswerten, ja aufregenden Büchern ist jenes Jahrzehnt gewesen!

Umschlag des besprochenen Buches: Auf dem rechten Foto sieht man übrigens Nicolas Born und Peter Handke beim gemeinschaftlichen Wassertreten. (Wallstein)

Man könnte jetzt schier endlos Namen und Buchtitel aufzählen. Den Exzess lassen wir mal bleiben. Aber ein paar Beispiele müssen doch genannt sein. Böll, Grass und Siegfried Lenz schienen … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Literatur

Verschlagwortet mit 1970er Jahre, 70er Jahre, Die Jahre der wahren Empfindung, Helmut Böttiger, Literatur

Schreib einen Kommentar

Keine Lust auf Endzeitstimmung – Ian McEwans Essays über „Erkenntnis und Schönheit“

Seine Bücher sind Weltbestseller, die Verfilmungen seiner Romane werden – wie „Abbitte“ mit Keira Knightley oder „Kindeswohl“ mit Emma Thompson – zu großen Kinoerfolgen. Jetzt hat Ian McEwan, der immer wieder auch als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt wird, ein Buch mit dem Titel „Erkenntnis und Schönheit. Über Wissenschaft, Literatur und Religion“ veröffentlicht. Der britische Autor kann freilich nichts für den blumigen deutschen Titel: Im englischen Original heißt das Buch schlicht „Science“(Wissenschaft).

Die fünf Essays basieren auf Vorträgen, die McEwan zwischen 2003 und 2019 bei verschiedenen Gelegenheiten gehalten hat. Dabei geht es nie darum, seine eigenen Romane in einem wissenschaftlichen Kontext zu interpretieren. Er will zeigen, dass Erkenntnis schön und Schönheit erkenntnisreich sein kann. Dass Wissenschaft sich viel schneller als … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Glaubensfragen, Literatur, Wissenschaft

Verschlagwortet mit Darwin, Einstein, Erkenntnis und Schönheit, Ian McEwan, Literatur, Wissenschaft

Schreib einen Kommentar

Dortmunds „Stadtbeschreiberin“ Judith Kuckart: Heftige Kindheit im Schatten der Hörder Hochöfen

„Stadtbeschreiberin“ Judith Kuckart, deren letzter Roman von 2019 sinnigerweise „Kein Sturm, nur Wetter“ heißt. (Aufnahme vom März 2019 in Berlin: © Burkhard Peter)

Dortmunds erste Stadtbeschreiberin Judith Kuckart hat sich heute im Literaturhaus am Neuen Graben 78 vorgestellt. Ihren Lebensmittelpunkt hat die renommierte Autorin seit etlichen Jahren in Berlin, doch kann sie auf Dortmunder Erinnerungen zurückgreifen. Genauer: auf Kindheitserinnerungen aus dem Stadtteil Hörde, wo es, wie sie sagt, damals ziemlich heftig zugegangen ist.

Irgendwann liefen dort ziemlich viele 15- oder 16-jährige Mädchen herum, die bereits schwanger waren. Da beschloss ihre Familie denn doch, dass diese Gegend nicht ganz das Richtige für Judith sei – und zog wieder zurück in ihre betulichere Geburtsstadt Schwelm.

Ohne Sattel auf dem Fahrrad

Zuvor hatte … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Gesellschaft, Kinderzeiten, Lebenswege, Literatur, Region Ruhr, Stadt Land Fluss

Verschlagwortet mit Dortmund, Hoesch, Hörde, Jörg Stüdemann, Judith Kuckart, Literatur, P.E.N., Phoenixsee, Stadtbeschreiberin, Tanztheater

Schreib einen Kommentar

Erich Fried: Schriftsteller, Philanthrop, Vor-Denker und Zu-Viel-Schreiber – ein Versuch, Widersprüche zu verstehen

Vor dreißig Jahren, am 22. November 1988, starb der große Schriftsteller Erich Fried in Baden-Baden. Im Sommer zuvor war er auch Gast einer Lesereise quer durchs Ruhrgebiet und schlug privat sein Quartier bei Gerd Herholz auf, dem Autor dieses Beitrags:

Kult und Legendenbildung um Erich Fried dauern ebenso an wie die rigorose Abwertung seines Werks. Höchste Zeit, sich Texte und Leben Frieds wieder einmal genauer anzuschauen.

Wer war Erich Fried?

1921 wird Fried in Wien als einziges Kind der Graphikerin Nellie Fried und des Spediteurs Hugo Fried geboren. Als kleiner Junge spielt er als Mitglied einer Kinderschauspielgruppe auf Bühnen Wiens und der Umgebung. Fried besucht ein Gymnasium im neunten Bezirk, bis dieses im … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Lebenswege, Literatur, Politik und so

Verschlagwortet mit Erich Fried, Literatur, Lyrik

Schreib einen Kommentar

„Mit jedem Jahr“ – Simon Van Booy erzählt die Geschichte einer unwahrscheinlichen Adoption

Das Mädchen Harvey lebt das typische unbeschwerte Leben eines amerikanischen Mittelstandskindes. Doch im zarten Alter von sechs Jahren wird ihre Welt plötzlich auf den Kopf gestellt. Ihre Eltern kommen bei einem Autounfall ums Leben und sie bleibt nicht nur mittellos, sondern auch ohne nähere Angehörige zurück.

Sie kommt in verschiedene Heime und Pflegeheime, ihre einzige richtige Bezugsperson ist die einfühlsame, unkonventionell agierende Sozialarbeiterin Wanda. Ihr vertraut sie das Geheimnis des verstorbenen Vaters an: Irgendwo lebt noch ein Onkel Harveys, der ältere Bruder des Vaters. Ihre Familie sprach nie offen über ihn, weil ihre Mutter ihn als Bedrohung empfand. Aber ihr Vater hat ihr erzählt, wie gut dieser Onkel Jason ihn und seinen kleinen Hund vor den gewalttätigen Großeltern beschützt hat.… Weiterlesen

Veröffentlicht unter Lebenswege, Literatur

Verschlagwortet mit Literatur, Mit jedem Jahr, Simon van Booy

Schreib einen Kommentar

„Die ganze Welt der Horror die Zeit…“ – Eine Siebenjährige entdeckt mit dem Smartphone die automatische Textproduktion

Hie und da hat man schon mal von medial induzierter Kunst gehört. Dass mit Handys & Smartphones zur Not auch rudimentäre Formen von Literatur produziert und übermittelt werden könn(t)en, ist auch nicht völlig neu. Doch hier kommt eine weitere Variante, hervorgebracht von einer Siebenjährigen!

Nun gut, ich bin befangen, denn sie ist meine Tochter. Jedenfalls finde ich ihre grundsätzliche Offenheit für technische Möglichkeiten und den Umgang mit all dem staunenswert. Obwohl man ja eh so viel darüber liest.

Vor gerade mal zwei Jahren hat sie in der Schule begonnen, das Lesen und Schreiben zu lernen. Nun ist sie in der Handhabung des Mobiltelefons ihrer Mutter und mir bereits voraus – wie wohl etliche … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kinderzeiten, Literatur, Medien, Netzwelten & KI, Sprache, Technik

Verschlagwortet mit Autokorrektur, Autovervollständigung, Gedicht, Literatur, Smartphone, Technik, Wortschatz

2 Kommentare

Him und Brom, Glimpf und Toffel

Doch, doch, ich erinnere mich an Momente oder gar Phasen im Studium, die wirkliche Aha-Erlebnisse beschert haben. Freilich geschah dies eher abseits vom Hauptweg.

Zuerst aber kurz zum Zeitgeist, der damals in der Germanistik herrschte: Es war Brauch, zunächst einmal alles als bloßen und blanken Text (im Sinne eines sprachlichen Gewebes, einer Textur) zu verstehen – von der Boulevard-Schlagzeile bis zum Rilke-Gedicht, vom Flugblatt bis zum Toilettenspruch und zum Werbeslogan.

Die Parole hieß: Bloß keine grundlegenden Unterschiede, keine Hierarchien! Selbst der beste Roman wäre demnach auch nur ein textueller Sonderfall. Alles sollte herunter von den imaginären Denkmalssockeln.

Das Wort „Dichtung“ war verpönt

Man ließ es … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Geschichte, Literatur, Schule, Uni, Bildung, Sprache

Verschlagwortet mit Benno von Wiese, Brecht, Brombeere, Düffeldoffel, Generative Transformationsgrammatik, Germanistik, Geschichte, Himbeere, Kafka, Literatur, Text, Texte

3 Kommentare

Neben dem Pflaster der Bücherstrand: Das „Literaturhaus Oberhausen“ ist eröffnet – und was kann daraus werden?

Das erste Programm

Name und Konzept verheißen Gutes und die Stadt hat diese Initiative literaturverliebter Ehrenamtler bitter nötig. Ziele bleiben die Gründung einer Genossenschaft, gelebte literarische Geselligkeit und irgendwann vielleicht das große Haus. 21. April 2017, Freitagabend, 19 Uhr: Zwei Lesungen zu Bob Dylan und „Tussi-Literatur“ hat es im März/April bereits gegeben, nun endlich sollte das neue Literaturhaus Oberhausen offiziell eröffnet werden. Per Rundmail hatte der „Verein der Freundinnen und Freunde“ eingeladen und man erwartete in Alt-Oberhausen Liebhaber des guten Buches und die versprengten Anhänger der übersichtlichen literarischen Szene.

Städtische Herzrhythmusstörung

Allerdings hat das neue Literaturhaus nicht gerade die feinste Adresse: Marktstraße, Nummer 146. Seitdem das Einkaufszentrum CentrO in der „Neuen Mitte“ die Innenstadt verödete, liefert der Alltag auf der … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Kultur an sich, Literatur, Region Ruhr, Utopien & Dystopien

Verschlagwortet mit Kulturpolitik, Literatur, literaturhaus oberhausen, Marktstraße, Oberhausen

Schreib einen Kommentar

Trotz des „Diaspora“-Geredes aus Köln – das Ruhrgebiet hat ein reiches literarisches Leben

Alles, was man im Leben braucht, sind Ignoranz und Selbstvertrauen, heißt es bei Mark Twain. Und davon hat Rainer Osnowski vom Festival lit.COLOGNE wohl mehr als genug.

Katja Lange-Müller auf Einladung des Literaturbüros Ruhr im Maschinenhaus Essen (Foto: Gerd Herholz)

Anders lässt sich kaum erklären, warum er angesichts der Vorankündigungsrhetorik zur lit.RUHR (wir berichteten) in der Kölnischen Rundschau verlauten ließ: „Im Ballungsraum Ruhrgebiet mit rund fünfeinhalb Millionen Einwohnern sollen ‚erstmals Autoren auftauchen, die daran bislang vorbeigegangen sind‘. Das interessiere auch jene Verlage, ‚für die das Ruhrgebiet bislang noch Diaspora ist‘.“

Kleine „Gegendarstellung“ Selbst bei bescheiden-grober Schätzung darf man getrost davon ausgehen, dass längs der Ruhr jährlich ca. 800 Literaturveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stattfinden, mit Autoren aus … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Festivals, Literatur, Region Ruhr

Verschlagwortet mit lit.COLOGNE, lit.ruhr, Literatur, Rainer Osnowski, Ruhrgebiet

Schreib einen Kommentar

Et hätt noch immer jot jejange: Die eitle „lit.COLOGNE“ und ihr Festival-Ableger „lit.RUHR“ (Update)

Eines von Hunderten Beispielen für eine Veranstaltung ohne Kölner Entwicklungshilfe: Wilhelm Genazino am 23. Oktober 2015 bei einer Lesung des Literaturbüros Ruhr in der Duisburger Stadtbibliothek. (Foto: Jörg Briese)

Verwundert rieben sich manche am 27. Januar die Augen, als die WAZ auf ihrer „Kultur & Freizeit“-Seite titelte: „Die ‚lit.COLOGNE‘ kommt als ‚lit.RUHR‘ ins Revier“. Vom 4. bis zum 8. Oktober soll es 2017 losgehen, mit 75 Lesungen in Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund.

Muttis Mini im Pott

Wie praktisch: Jovial kürte Rainer Osnowski, lit.COLOGNE-Geschäftsführer, das nur 60, 70 Kilometer entfernte Ruhrgebiet zum Gewinner des Rennens um einen heiß begehrten „Ableger der ‚lit.COLOGNE‘“, an dem auch andere Regionen großes Interesse gezeigt hätten. Er sei beeindruckt „vom unbedingten Willen und vom absoluten … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Festivals, Kultur an sich, Literatur, Region Ruhr

Verschlagwortet mit lit.COLOGNE, lit.ruhr, Literatur, Literaturbüro Ruhr, Revier, Ruhrgebiet

7 Kommentare

„Wir müssen uns wehren“: Autoren weltweit vor Verfolgung schützen – eine Rede über die Schriftstellervereinigung PEN

Vom 27. bis zum 30. April 2017 wird die deutsche Sektion der internationalen Autorenvereinigung PEN ihre Jahrestagung in Dortmund abhalten. Gleichsam zur Vorbereitung und Einstimmung auf das Ereignis hat unser Gastautor, der Schriftsteller Heinrich Peuckmann (Dortmund/Bergkamen), an verschiedenen Orten die folgende Rede gehalten, in der er darlegt, was der PEN eigentlich ist und will. Peuckmann ist selbst Mitglied des PEN. Wir drucken seine Rede mit geringfügigen Kürzungen ab:

___________________________________________________________

Historischer Moment am 18. November 1948 in Göttingen: Gründung des (west)deutschen PEN. u.a. mit (von links) Hans Henny Jahnn, Friedrich Wolf, Hermann Kasack, Günther Birkenfeld, Axel Eggebrecht, Dolf Sternberger und Erich Kästner. (Quelle: Wikipedia/Bundesarchiv, Bild 183-1984-0424-504, unverändert übernommen) – Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Um die Frage zu beantworten, wer oder was … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Buchmarkt & Lesen, Gesellschaft, Krieg & Frieden, Literatur, Politik und so, Sprache, Weite Welt

Verschlagwortet mit Christoph Hein, Erich Kästner, John Galsworthy, Literatur, Meinungsfreiheit, PEN, Schriftsteller, Verfolgung

Schreib einen Kommentar

Wie uns das Grusel-Etikett mit der Aufschrift „Donald T.“ auf die Buchseiten locken soll

Die blau unterlegte Ankündigung auf der Titelseite der heutigen „Zeit“ umfasst nur wenige Zeilen, doch hat sie mich irritiert, um nicht zu sagen: verärgert.

Ich zitiere wörtlich, was unter der spätherbstlichen Wer-jetzt-kein-Haus-hat-Überschrift „Bücher für stürmische Zeiten“ steht:

„Donald Trump sagt, schon der Geruch von Büchern mache ihn müde. Uns macht er Lust aufs Lesen…“

Was mich an diesen unschuldigen Sätzchen stört? Zum einen die gar wohlfeile Distanzierung von Donald T. Ach, wie sehr wir uns doch von ihm unterscheiden! Er ist dumpf, wir sind kultiviert. Ebenso gut könnte man sich öffentlich rühmen, kein gottverdammter „pussygrabber“ zu sein.

Außerdem behagt es mir nicht, dass die „Zeit“-Feuilletonisten (oder die Titelseiten-Gestalter?) offenbar meinen, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Kultur an sich, Literatur, Medien, Politik und so

Verschlagwortet mit Bücher, Die Zeit, Literatur, Trump

Schreib einen Kommentar

Ein Hochstapler als Philosoph: Lars Gustafssons letzter Roman „Doktor Wassers Rezept“

Lars Gustafsson sagte über sich selbst, er fühle sich als Philosoph, dessen Werkzeug die Literatur sei. Wie etliche seiner Werke unterstreicht auch sein letzter Roman „Dr. Wassers Rezept“ dies eindrücklich.

Gustafsson war einer der bekanntesten und bedeutendsten Autoren Schwedens, er verstarb im April diesen Jahres im Alter von 80 Jahren. Erst im letzten Jahr erhielt er den Thomas Mann Preis. Seine Dankesrede zur Verleihung ist noch auf seinem Blog nachzulesen. In dieser Rede bekennt er, dass er Thomas Mann auch deshalb bewundere, weil Mann die Trivialität des absurden Lebens aufheben und ihn in eine ganz andere Sphäre versetzen konnte. Diese Worte muten nun nach Gustafssons Tod an, als hätte sich ein Kreis geschlossen. Umso mehr, als mit seinem letzten Buch … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Buchmarkt & Lesen, Lebenswege, Literatur, Philosophie

Verschlagwortet mit Doktor Wassers Rezept, Hochstapler, Lars Gustafsson, Literatur, Thomas Mann

Schreib einen Kommentar

Diese hilflosen Menschen – Jan Costin Wagners Kurzgeschichtenband „Sonnenspiegelung“

Ein Flugzeug, das plötzlich vom Radar verschwindet und die Daheimgebliebenen ratlos zurücklässt. Der plötzliche Herztod eines glücklichen Familienvaters, der Frau und Kinder paralysiert zurücklässt. Verwaiste Kinder, verwaiste Eltern, eine Tochter auf Rachefeldzug, ein Ehemann kurz vor dem Amoklauf. In seiner ersten Anthologie „Sonnenspiegelung“ zeigt Jan Costin Wagner Menschen in Extremsituationen.

Ein Flugzeug, das plötzlich vom Radar verschwindet und die Daheimgebliebenen ratlos zurücklässt. Der plötzliche Herztod eines glücklichen Familienvaters, der Frau und Kinder paralysiert zurücklässt. Verwaiste Kinder, verwaiste Eltern, eine Tochter auf Rachefeldzug, ein Ehemann kurz vor dem Amoklauf. In seiner ersten Anthologie „Sonnenspiegelung“ zeigt Jan Costin Wagner Menschen in Extremsituationen.

Acht ganz unterschiedliche Geschichten, so unterschiedlich wie das Leben selbst und der Tonfall, in dem sie geschrieben sind, nehmen den Leser mit in Abgründe, die er – vielleicht – kennt, sich aber ungern eingesteht.

Es sind sorgfältig komponierte Geschichten, in denen Wagner mit wenigen Worten dichte Szenarien zu erschaffen vermag. Dialoge sind selten und wenn, dann sehr knapp gehalten, was die Hilflosigkeit, die Ohnmacht der Protagonisten nur umso eindringlicher vermittelt.… Weiterlesen

Veröffentlicht unter Literatur

Verschlagwortet mit jan Costin Wagner, Kurzgeschichten, Literatur, Sonnenspiegelung

Schreib einen Kommentar

Der Bewahrer und seine Hoffnung: Katharina Hackers berührender Roman „Skip“

Skip Landau mag Dinge, die er anfassen kann und zieht sie vielem anderen vor. So ist er Architekt geworden, in Israel hat er sich im ausgehenden letzten Jahrhundert einen Namen damit gemacht, gemeinsam mit palästinensischen Handwerkern alte Häuser mit viel Liebe zum Detail zu renovieren.

Skip Landau mag Dinge, die er anfassen kann und zieht sie vielem anderen vor. So ist er Architekt geworden, in Israel hat er sich im ausgehenden letzten Jahrhundert einen Namen damit gemacht, gemeinsam mit palästinensischen Handwerkern alte Häuser mit viel Liebe zum Detail zu renovieren.

Aufgewachsen ist er in Paris, als Erwachsener ging er nach Israel und gründete in Tel Aviv eine Familie. Mittlerweile lebt er in Berlin und kümmert sich dort für seinen Chef um den Erwerb und die Renovierung alter Bausubstanz. Sein Name ist ihm so etwas wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

„To skip“ bedeutet im Englischen springen, etwas überspringen und so fühlt er sich auch. Eine richtige Zugehörigkeit zu definieren fällt ihm schwer, allenfalls bezeichnet er … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Gesellschaft, Literatur

Verschlagwortet mit Israel, Katharina Hacker, Literatur, Skip

Ein Kommentar

„Ein junger Mann mit Schmerzen zu sein“ – Arno Geigers „Selbstporträt mit Flusspferd“

Julian ist Student der Veterinärmedizin, Eigentlich würde er gerne erwachsen werden, aber sonderlich Kluges ist ihm dazu noch nicht eingefallen. Karate vielleicht, das verleiht Kontrolle. Aber sonst?

Julian ist Student der Veterinärmedizin, Eigentlich würde er gerne erwachsen werden, aber sonderlich Kluges ist ihm dazu noch nicht eingefallen. Karate vielleicht, das verleiht Kontrolle. Aber sonst?

Einstweilen suhlt sich Julian in Selbstmitleid, denn er durchlebt gerade seine erste Trennung. Außerdem ist er jung und braucht Geld. Unter anderem, um Schulden beim Vater der Verflossenen auszulösen für den Mietzins, den dieser im Nachgang für die bei seiner Tochter verbrachten Nächte erhebt.

Also nimmt der gute Julian einen Ferienjob an und kümmert sich bei einem verschrobenen Professor um ein Zwergflusspferd. Das wenig possierliche, aber Julian schnell an sein gequältes Herz wachsende Tier frisst, gähnt, taucht, schläft, stinkt vor sich hin und bestimmt so den Rhythmus von Julians Sommer. Da bleibt genug … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Literatur

Verschlagwortet mit Arno Geiger, Literatur, Selbstporträt mit Flusspferd

Schreib einen Kommentar

Frühe Salinger-Stories erstmals auf Deutsch – ein schmales Buch von begrenztem Nutzen

Das Sujet seiner Kurzgeschichten in dem schmalen Band „Die jungen Leute“ scheint zunächst einmal wenig auffällig zu sein, handelt es sich doch um kleine Ereignisse und Begegnungen aus dem Alltag. Doch durch seine Erzählkunst gelingt es Jerome David Salinger, den Texten eine besondere Note zu geben.

Zum einen zeichnet sie ein gesellschaftskritischer Blick auf das Leben aus, zum anderen braucht der Autor keine langatmigen Passagen, um die einzelnen Charaktere zu beschreiben. Das erledigen sie selbst durch ihre Sätze, ihre Gesten und den Umgang miteinander. Ob es sich um einen Streit unter Geschwistern handelt oder um eine zufällige Partybekanntschaft, die Ereignisse weisen über sich hinaus und die Figuren lassen erkennen, wie fragwürdig für sie bestimmte Verhaltensformen und Gewohnheiten geworden sind. Das … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Lebenswege, Literatur

Verschlagwortet mit Amerika, Gesellschaftskritik, Literatur, Remarque, Salinger, Tolstoi, Weltkrieg

Schreib einen Kommentar

Ziellose Odyssee – „Otis“, der Debüt-Roman des Blumfeld-Sängers Jochen Distelmeyer

Es gibt Bücher, die einen ratlos zurücklassen, bei deren Lektüre man sich ernsthaft fragt, was in aller Welt der Autor hat mitteilen wollen.

Es gibt Bücher, die einen ratlos zurücklassen, bei deren Lektüre man sich ernsthaft fragt, was in aller Welt der Autor hat mitteilen wollen.

Schlimmer noch: Wollte er dem Leser überhaupt etwas mitteilen oder wollte er einfach nur mal all seine Gedanken aufschreiben und loswerden? Am allerschlimmsten: Wenn man am Ende des Romans angelangt ist, es nicht ungern gelesen und sich nicht gelangweilt hat, aber trotzdem nicht weiß, ob einem das Buch gefallen hat, ob man aus der Lektüre jetzt etwas für sich mitnimmt. So ein Buch ist für mich „Otis“, der erste Roman von Jochen Distelmeyer, dem hochgelobten Sänger und Texter der ehemaligen? wiedervereinigten? (man weiß es derzeit nicht so genau) Hamburger Band Blumfeld.

Distelmeyer erzählt vom Leben, Wirken, und … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur

Verschlagwortet mit Berlin, Blumfeld, Hamburg, Jochen Distelmeyer, Literatur, Odyssee, Otis

Ein Kommentar

Beinahe-Schönheitskönigin mit Schwächen: Nick Hornbys Roman „Miss Blackpool“

Es sind die bewegten 60er Jahre und kurz bevor Barbara, ein junges ehrgeiziges Mädchen, sich zur „Miss Blackpool“ krönen läßt, wird ihr klar, dass es nicht das ist, was sie will.

Es sind die bewegten 60er Jahre und kurz bevor Barbara, ein junges ehrgeiziges Mädchen, sich zur „Miss Blackpool“ krönen läßt, wird ihr klar, dass es nicht das ist, was sie will.

Ihr größter Traum ist es, in die Fußstapfen der bewunderten Komödien-Schauspielerin Lucille Ball zu treten. Kurzentschlossen verlässt sie das vom Arbeitermilieu geprägte Nord-England, geht ins swinging London, ändert ihren Namen in Sophie Straw und schon nach kurzer Zeit entzückt sie die britische Fernsehnation als frischer Stern am Comedy-Himmel in einer Sitcom, die in ihrem Herkunftsmilieu spielt und ausgerechnet Barbara (and Jim) heisst.

Diese Zeit, vor allem die hinter den Kulissen verbrachte Zeit mit allen Mitwirkenden, wird die beste Zeit ihres Lebens werden. Doch irgendwann lassen sie alle das Skript … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur

Verschlagwortet mit Literatur, Miss Blackpool, Nick Hornby

Ein Kommentar

Würdig und töricht zugleich ist die Liebe – Navid Kermani verknüpft Zeiten und Kulturen

Was löst Liebe aus bei einem Menschen und wie verändert er sich dadurch? Dieser Frage geht Navid Kermani in seinem Roman „Grosse Liebe“ in Gedanken nach. Die Liebe – so das Fazit des Romans – ist, muss es sein, was Menschen über alle Kulturen, Religionen und Jahrhunderte hinweg verbindet.

Was löst Liebe aus bei einem Menschen und wie verändert er sich dadurch? Dieser Frage geht Navid Kermani in seinem Roman „Grosse Liebe“ in Gedanken nach. Die Liebe – so das Fazit des Romans – ist, muss es sein, was Menschen über alle Kulturen, Religionen und Jahrhunderte hinweg verbindet.

Navid Kermani erinnert sich an seine Schulhofliebe in den 80er Jahren. Fünfzehn Jahre war er alt und es waren nur wenige Tage, in denen er alle Phasen der Liebe durchlebte. Von der alle Sinne verwirrenden Schwärmerei für die Allerschönste aus der Raucherecke im gymnasialen Pausenhof über den ersten Kuss, die erste Aufopferungsbereitschaft bis schließlich hin zum radikalen Bruch, der schroffen Zurückweisung durch die Geliebte. Kermani erzählt von dieser Liebe vor dem … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Glaubensfragen, Liebesleben, Literatur

Verschlagwortet mit 80er Jahre, Grosse Liebe, Literatur, Navid Kermani

Kommentare deaktiviert für Würdig und töricht zugleich ist die Liebe – Navid Kermani verknüpft Zeiten und Kulturen

Oben und unten, drunter und drüber – „Das Ungeheuer“ von Terézia Mora

Darius Kopp war „der einzige Mann auf dem Kontinent“, die Hauptfigur in Terézia Moras vorangegangenem Roman. Liest man nun die Fortsetzung „Das Ungeheuer“, so wünscht man sich inständig, er wäre – zumindest in der Fiktion – einfach der einzige Mann geblieben und niemand müsse sich die Mühe machen, ihn auf seinen weiteren, von Selbstmitleid geprägten Wegen zu begleiten. Im „einzigen Mann“ beginnt die komplizierte Liebe zwischen dem IT-Experten Darius und der dolmetschenden Gelegenheitskellnerin Flora, einer gebürtigen Ungarin. „Das Ungeheuer“ nun beginnt mit einem Schock. Flora hat Selbstmord begangen. Darius fühlt sich in dem, was er Trauer nennt, gefangen. Er hat Aufzeichnungen Floras in ihrer Muttersprache gefunden und lässt diese übersetzen. Doch erst nach einem Jahr selbstgewählter Klausur in seiner Wohnung … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur

Verschlagwortet mit Deutscher Buchpreis 2013, Literatur, Terezia Mora

4 Kommentare

Die Magie des Doppellebens – Jo Lendles Roman „Was wir Liebe nennen“

Lambert kommt aus Osnabrück und ist ein Zauberkünstler. Die Kunst der Magie hat ihn schon als Kind fasziniert und er ist dabei geblieben, schon weil er nie dazu gekommen ist, etwas Anderes zu lernen. Er meint zu wissen, was er Liebe nennt, aber er gehört auch zu denen, die „immer genau wissen, was ihnen fehlt“. Aufbruch und Mut zur Veränderung sind seine Dinge nicht.

Lambert kommt aus Osnabrück und ist ein Zauberkünstler. Die Kunst der Magie hat ihn schon als Kind fasziniert und er ist dabei geblieben, schon weil er nie dazu gekommen ist, etwas Anderes zu lernen. Er meint zu wissen, was er Liebe nennt, aber er gehört auch zu denen, die „immer genau wissen, was ihnen fehlt“. Aufbruch und Mut zur Veränderung sind seine Dinge nicht.

Erstmals begibt es sich, dass das alljährliche Magier-Treffen auf einem anderen Kontinent stattfindet und so besteigt der bekennende Provinzler ebenfalls erstmals ein Flugzeug. Bisher hat das Schicksal ihn immer wohlwollend behandelt, viel ist ihm in seinem Leben nicht geschehen. „Wäre er eine Adventskerze, er wäre die Vierte„. Der Flug, ein neuer Kontinent ist ihm schon Aufregung … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur

Verschlagwortet mit Jo Lendle, Literatur, Verlagswelten

Ein Kommentar

„Westfälischer Droste-Sommer 2013“ – und der Eintritt ist durchgehend frei

„Süße Ruh’, süßer Taumel im Gras…“ Unter diesem Titel kann man ab Samstag, 15. Juni, an drei verschiedenen Orten für jeweils vier bis fünf Wochen den „Westfälischen Droste-Sommer 2013“ erleben. Natürlich ist das Motto ein Zitat aus dem lyrischen Werk der berühmten Dichterin aus dem Münsterland.

Die Annette von Droste-Gesellschaft hat zusammen mit der Literaturkommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) einen mobilen, multi-medialen Museums-Pavillon erstellen lassen, in dem man nicht nur Literatur sehen und hören kann, sondern auch erleben soll.

Es geht los am kommenden Samstag um 16 Uhr mit dem Literaturfest auf der Burg Hülshoff in Havixbeck – dort, wo Annette geboren wurde. Als besonderer Gast wird die bekannte Schauspielerin Martina Gedeck eine Auswahl … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Festivals, Literatur, Musik & Konzert, Stadt Land Fluss

Verschlagwortet mit Gedeck, Hülshoff, Literatur, Westfalen

Kommentare deaktiviert für „Westfälischer Droste-Sommer 2013“ – und der Eintritt ist durchgehend frei

Abenteuer des Adrian Tuppek im Ruhrgebiet – ein Glücksfund aus der E-Book-Szene

Kalt ist es in Dorsten, doch nicht nur deswegen schüttelt es den erfolglosen, aber ambitionierten Schriftsteller Adrian Tuppek.

Kalt ist es in Dorsten, doch nicht nur deswegen schüttelt es den erfolglosen, aber ambitionierten Schriftsteller Adrian Tuppek.

Special Agent Jankowiak vom Finanzamt Marl sitzt ihm im Nacken und überhaupt – der Nebenjob als Testdieb hilft auch nur sehr bedingt über die Runden. Da liest er eine Bemerkung eines Erfolgsautors über die kurze Entstehungszeit seines Krimis und denkt bei sich, das kann er auch. Krimis gehen schließlich immer, das löst seine Finanzprobleme und wenn er sich selber unter Druck setzt, einen Krimi in sechs Tagen zu schreiben (unter Druck ist er immer am besten), dann schafft er das auch.

Eine Idee, ach was, zwei oder drei hat er bereits und probiert sie alle aus. Da braucht man ja nur in … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur, Region Ruhr

Verschlagwortet mit Adrian Tuppek, Doris Brockmann, Dorsten, Literatur, Marl

8 Kommentare

Für kurze Zeit im Leben mitspielen – Franz Hessels „Pariser Romanze“ neu veröffentlicht

Über das Verlorene lässt sich bekanntlich am besten schreiben – wenn auch nicht jeder die deutsche Sprache so einzigartig meistert wie Franz Hessel. Mit seiner „Pariser Romanze“, die der Lilienfeld Verlag in der schönen Buchausstattung seiner Lilienfeldiana-Reihe neu herausbringt, formuliert Hessel eine doppelte Liebeserklärung.

Das eine Geständnis richtet sich an eine junge Berlinerin, die zum Malen und Französischlernen für begrenzte Zeit nach Paris gekommen ist. In seiner Prosaarbeit nennt der Autor sie Lotte; aus Hessels Biographie ist leicht zu ersehen, dass seine spätere Ehefrau, Helen Grund, für die Figur Modell gestanden hat.

Die zweite Liebeserklärung gilt Paris, und zwar dem unwiederbringlich verlorenen Paris, das der Erste Weltkrieg zerstörte. Über seinen Freund Henri-Pierre Roché hatte der junge und damals noch vermögende … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Liebesleben, Literatur, Stadt Land Fluss

Verschlagwortet mit Flaneur, Franz Hessel, Henri-Pierre Roché, Literatur, Paris, Pariser Romanze

Ein Kommentar

Formgerechtes Beamtenleben: Joris-Karl Huysmans‘ Erzählung „Monsieur Bougran in Pension“ endlich auf Deutsch

Wie lässt sich Dekadenz mit Fortschritt vereinbaren? Den Autoren rund um die von Anatole Baju herausgegebene Zeitschrift „Le Décadent“ (1886–1889) gelang es erstaunlich gut, mit Verfall und Auflösung zu liebäugeln und sich zugleich als Speerspitze einer der Avantgarden zu verstehen, die unter den Begriffen Ästhetizismus, Symbolismus, Fin de siècle oder eben Dekadenzdichtung auftraten. Gerade in Zeiten der Krise gewinnen solche Haltungen an Charme.

Ein Shooting Star der Bewegung war Joris-Karl Huysmans, der 1884 mit seinem Roman „À rebours“ (deutsch: „Gegen den Strich“) gleichsam ein Handbrevier der Dekadenz veröffentlichte. Kapitel für Kapitel werden darin Themen behandelt, die den kultivierten Décadent beschäftigen: Kunstbetrachtung (besonders die Gemälde Gustave Moreaus); eine literarische Ahnentafel, die vom spätrömischen Satiriker Titus Petronius über mittelalterliche Mystik, Schopenhauer, Poe, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Gesellschaft, Literatur

Verschlagwortet mit Décadence, Huysmans, Literatur

Kommentare deaktiviert für Formgerechtes Beamtenleben: Joris-Karl Huysmans‘ Erzählung „Monsieur Bougran in Pension“ endlich auf Deutsch

Benjamin Leberts Roman „Im Winter dein Herz“ – Deutschland im Kälteschlaf

Robert, ein junger Mann, der in seinem Leben schon manches schlucken musste und nun keinen Bissen mehr herunterbekommt, begibt sich für eine Zeit der Komtemplation in das Haus Waldesruh, eine Klinik für psychosomatische Erkrankungen. In die Zeit seines Aufenthaltes fällt der jährliche Winterschlaf, den die Menschen seit einigen Jahren den Tieren gleich halten. Eine jährlich wiederkehrende Zeit, in der „nichts, rein gar nichts zu tun war. Keine Grenzen zu passieren, keine Himmel abzusuchen“.

Robert, ein junger Mann, der in seinem Leben schon manches schlucken musste und nun keinen Bissen mehr herunterbekommt, begibt sich für eine Zeit der Komtemplation in das Haus Waldesruh, eine Klinik für psychosomatische Erkrankungen. In die Zeit seines Aufenthaltes fällt der jährliche Winterschlaf, den die Menschen seit einigen Jahren den Tieren gleich halten. Eine jährlich wiederkehrende Zeit, in der „nichts, rein gar nichts zu tun war. Keine Grenzen zu passieren, keine Himmel abzusuchen“.

Früher empfand Robert diese Zeit als schön und wohltuend, doch in diesem Jahr ist alles anders. Es gibt Dinge, die zu tun, zu klären sind und die sich nicht aufschieben lassen. So verweigert er den Schlaf des Winters und begibt sich auf eine Reise quer durch ein … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur

Verschlagwortet mit Benjamin Lebert, Literatur

2 Kommentare

Auf dem Berg der Wahrheit – Ein Spaziergang auf den Spuren von Hermann Hesse

Eigentlich ist er nur ein Hügel und sein richtiger Name ist Monte Monescia, doch das weiß heute kaum einer mehr. Weithin ist er als Monte Verità bekannt, als Berg der Wahrheit, ein legendenumwobener Hügel, über den Villendächern des einstigen Fischerdorfes Ascona im schweizerischen Kanton Tessin thronend.

Anfang des 20 Jahrhunderts sammelten sich auf diesem Berg reformbeseelte Künstler, Pazifisten und Gründer der sogenannten Alternativbewegung. Schon früh – 1907 – fand auch Hermann Hesse den Weg auf den Monte Verita. Bis heute unbestätigten Gerüchten zufolge soll er sich dort von seinen Alkoholproblemen entzogen haben. Schnell zeigte er sich inspiriert von der dortigen Künstlerkolonie, die in gewissem Maße das Hippieleben der 60erJahre vorwegnahm. Man lebte spartanisch in Hütten oder … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Lebenswege, Literatur

Verschlagwortet mit Demian, Gusto Gräser, Hermann Hesse, Literatur

4 Kommentare

Höchstgebot für die Geheimnisse der Scheherazade

Welche Geheimnisse birgt Scheherazade und warum geraten ihretwegen so viele Menschen in Gefahr? Im neuen Krimi des deutsch/niederländischen Autoren-Duos Thomas Hoeps und Jac. Toes handelt es sich bei Scheherazade nicht um die geheimnisumwitterte Geschichtenerzählerin aus 1001 Nacht, sondern um ein bis dato der Öffentlichkeit unbekanntes Gemälde von Rene Magritte.

Welche Geheimnisse birgt Scheherazade und warum geraten ihretwegen so viele Menschen in Gefahr? Im neuen Krimi des deutsch/niederländischen Autoren-Duos Thomas Hoeps und Jac. Toes handelt es sich bei Scheherazade nicht um die geheimnisumwitterte Geschichtenerzählerin aus 1001 Nacht, sondern um ein bis dato der Öffentlichkeit unbekanntes Gemälde von Rene Magritte.

Dieses Bild befand sich jahrzehntelang im Familienbesitz der Aachener Industriellenfamilie Roeder, die das Bild nun aus unbekannten Gründen zur Versteigerung gibt. Die Scheherazade wird auf einer Kölner Auktion von einem unbekannten Bieter zu einem legendären Höchstgebot ersteigert. Kunstrestaurator Robert Patati hat das Bild auf Bitten seines Freundes Carsten Roeder für die Auktion aufbereitet und begleitet auch den Transport des geheimnisvollen Bildes auf seinem Weg zum neuen Besitzer, einer ebenfalls geheimnisvollen Firma … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur

Verschlagwortet mit Grafit-Verlag, Literatur, Regionalkrimi

Kommentare deaktiviert für Höchstgebot für die Geheimnisse der Scheherazade

Unbefriedigende Rückschau – was bleibt am Ende eines Lebens?

Eine Frau liegt auf dem Sterbebett. Die Stimmen um sie herum blendet sie aus. Sie mag ihre eigenen Stimmen hören, ihre eigenen Bilder sehen. Die Bilder ihres Lebens. Sie braucht zehn Minuten, um siebzig fragmentarische Szenen ihres Lebens vor ihrem geistigen Auge ablaufen zu sehen.

Eine Frau liegt auf dem Sterbebett. Die Stimmen um sie herum blendet sie aus. Sie mag ihre eigenen Stimmen hören, ihre eigenen Bilder sehen. Die Bilder ihres Lebens. Sie braucht zehn Minuten, um siebzig fragmentarische Szenen ihres Lebens vor ihrem geistigen Auge ablaufen zu sehen.

Es werden die letzten zehn Minuten ihres Lebens sein. Die Zeit der Möglichkeiten ist endgültig vorbei. Die Szenen, die sie sieht, sind flüchtige Bestandsaufnahmen von der Kindheit bis ins Alter. Die Autorin Manuela Reichart schreibt in „Zehn Minuten und ein ganzes Leben“ die Rückschau eines erschreckend banalen Frauenlebens. Vielleicht kein Zufall, dass auch der Titel an den eher banalen, aber wirkungsvollen Slogan fürs Blutspenden erinnert.

Es ist kein außergewöhnliches Leben gewesen, an das die namenlose … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Literatur

Verschlagwortet mit Fischer Verlag, Literatur, Manuela Reichart, Zehn Minuten und ein ganzes Leben

Kommentare deaktiviert für Unbefriedigende Rückschau – was bleibt am Ende eines Lebens?

Eine Herzmanovsky-Verführung

Kaum dass der vor kurzem im Residenz Verlag erschienene Bild- und Textband „Forscher im Zwischenreich / Der Zeichner Fritz von Herzmanovsky-Orlando“ uns in den Blick gerät, schon nehmen wir ihn in die Hand und ahnen sofort, welch schönes, welch interessantes Buch wir da in Händen halten.

Kaum dass der vor kurzem im Residenz Verlag erschienene Bild- und Textband „Forscher im Zwischenreich / Der Zeichner Fritz von Herzmanovsky-Orlando“ uns in den Blick gerät, schon nehmen wir ihn in die Hand und ahnen sofort, welch schönes, welch interessantes Buch wir da in Händen halten.

Die Bildreproduktionen sind einladend, eröffnen einen Blick in eine ganz eigene, durch mangelnde große Bekanntheit noch recht unverbrauchte Welt. Druckbild, Farbgebung, etc. alles einwandfrei, ja hervorragend.

Es mag dabei ein beträchtlicher Vorteil sein, dass FHO (= Fritz von Herzmanovsky-Orlando) zum Beispiel in Deutschland noch nicht allzu bekannt ist, aber auch in Österreich dürfte der beeindruckende Zeichner FHO weit weniger bekannt sein als der Schriftsteller. Zwar kamen auch in Deutschland FHOs sämtliche schriftstellerischen Werke erst … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Buchmarkt & Lesen, Geschichte, Gesellschaft, Glaubensfragen, Kunst & Museen, Lebenswege, Liebesleben, Literatur, Politik und so, Scherz, Satire, Ironie

Verschlagwortet mit Fritz von Herzmanovsky-Orlando, Kunst, Literatur, Zeitgeschichte

Kommentare deaktiviert für Eine Herzmanovsky-Verführung

Ein sechsfaches Prosit auf die Weltgeschichte

Vor etlichen Jahren lernte ich in Amerika bei einer Dinner Show ein junges Paar kennen. In breitestem Südstaaten-Dialekt stellten die beiden sich mit folgenden Worten vor:“Hi, we are Betty and Jim from Atlanta. Atlanta, Georgia. Home of Coca-Cola.“

Das ließ mich damals so fasziniert wie irritiert zurück. Zig Dinge wären mir eingefallen zu Atlanta, Georgia. Scarlett. Tara. Martin Luther King. Die Peachtree Road. Die Sezessionskriege. Meinetwegen auch Coca-Cola. Jedoch nicht als Erstes, Einziges und Wichtigstes. Aber so sind sie, die Amerikaner. Unbändig stolz auf den Siegeszug der braunen Brause als global akzeptiertes, bewundertes Symbol des American Way of Life.

Genau dies bestätigt auch der englische Historiker und Journalist Tom Standage in seinem überraschenden Werk „Sechs Getränke, die die Welt bewegten“. … Weiterlesen

Genau dies bestätigt auch der englische Historiker und Journalist Tom Standage in seinem überraschenden Werk „Sechs Getränke, die die Welt bewegten“. … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Geschichte, Gesellschaft

Verschlagwortet mit Getränke, Literatur, weltbewegend

2 Kommentare

Preis für grotesken Humor: Ulrich Holbein ausgezeichnet

Loriot hat ihn erhalten. Ernst Jandl, Robert Gernhardt, Hanns Dieter Hüsch, Ingomar von Kieseritzky, Ror Wolf, Katja Lange-Müller, Gerhard Polt, F. W. Bernstein, Peter Rühmkorf, Herbert Achternbusch und fünfzehn weitere um ihre Vertrautheit mit dem Grotesken oft beneidete Persönlichkeiten ebenfalls. An diesem Wochenende geht der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor an Ulrich Holbein. Sollte Ihnen der Name unbekannt sein? Verwechseln Sie ihn gar mit einem anderen Herrn Holbein? Das wäre betrüblich.

Seit seiner Kindheit trägt der 1953 geborene Ulrich Holbein zur Weltverschönerung bei. Davon kann man sich beispielsweise in dem wundervollen Buch Bitte umblättern! überzeugen, das 2010 im Elfenbein Verlag erschienen ist. In diese Reihung verheißungsvoller Textanfänge gehört auch ein netter Kinderbrief an den Uropa, säuberlich auf Linienpapier geschrieben und … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Literatur, Scherz, Satire, Ironie

Verschlagwortet mit grotesk, Humor, Kassel, Literatur, Ulrich Holbein

2 Kommentare

Anleitung zum Alleinsein: Traude Bührmanns Kurzroman „durchatmen“

Als Soundtrack zu diesem Kurzroman könnte der im Text genannte Charles-Aznavour-Titel „Du lässt dich geh’n“ dienen. Die äußere Verwahrlosung der Protagonistin Alex korrespondiert dabei mit einer inneren Befreiung. Wobei der Auslöser der neuen Ungebundenheit keineswegs selbstgewählt ist, sondern das Resultat einer misslungenen Existenzgründung.

Einen erzwungenen Umzug in eine kleinere Wohnung nutzt die Hartz-IV-Empfängerin lustlos zu einer Inventur ihrer Sachen. „Es erleichtert sie, alles von sich abfallen zu lassen. Die Dinge da liegen zu lassen, wo sie hinfallen.“ Die Trennung von ihrer Partnerin kommt hinzu. Von den Power-Frauen ihres früheren Lebens hat sie sich verabschiedet. Sie ist es müde, Gastgeberin zu sein. „Ihre Restfreundschaften verkümmern.“ Auf ihren Wegen durch die Stadt vermeidet sie es, von Bekannten angesprochen zu werden. Mehr und … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Literatur

Verschlagwortet mit durchatmen, Feminismus, Lesben, Literatur, Neuerscheinungen, Traude Bührmann

Kommentare deaktiviert für Anleitung zum Alleinsein: Traude Bührmanns Kurzroman „durchatmen“

Kampfloses Glück: Bücher von Franz Hessel neu aufgelegt

Der Lilienfeld Verlag hat in seiner schön gestalteten Reihe der „Lilienfeldiana“ einen Roman Franz Hessels neu herausgebracht.

Laut Walter Benjamin ist Franz Hessel der Mann, der die Kunst des Flanierens von Paris nach Deutschland importierte. Den Flaneur beschreibt er als einen Gegentypen des Zielstrebigen. „Das Absichtliche war nie meine starke Seite“, sagt Clemens Kestner in Hessels Roman „Heimliches Berlin“.

Aus dem Altphilologen, der sich am liebsten in seiner Studierstube verschanzt, spricht die Stimme des Autors, etwa wenn er seinem jüngeren Freund, dem gutaussehenden Wendelin vom Domrau, seine Lebensweise vermitteln möchte. „Ich habe es wohl nie begriffen, dass zum Lieben Besitzen gehört. Da müsste man sich ja das geliebte Wesen aneignen und also enteignen, und was man mit sich vereint, das … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Literatur

Verschlagwortet mit Flaneur, Franz Hessel, Literatur, Neuerscheinungen, Walter Benjamin

Ein Kommentar

Endlich im Museum: Blaubär, Arschloch und der Föhrer

Käpt’n Blaubär, dieser behäbig-gutmütige Lügenbär aus der „Sendung mit der Maus“?

Ist von ihm, Walter Moers.

Dann das Kleine Arschloch, diese respektlose Comic-Figur, ein Elfjähriger mit großer Nase und baumelndem Schniedelwutz?

Von ihm, Moers.

„Adolf, die kleine Nazi-Sau“, die scheiternde Witzfigur aus dem Clip „Der Bonker“?

Moers’ Idee.

Der Kontinent Zamonien, ein düster-sagenhafter Schauplatz einer ganzen Roman-Reihe – von Käpt’n Blaubärs Abenteuern für Erwachsene über Rumo bis zu einäugigen Buchlingen, die tief unter der Erde leben?

Eine grafische und wortgewaltige Schöpfung von: Moers.

Endlich darf Moers ins Museum

„7 ½ Leben“ hat Walter Moers schon hinter sich gebraucht – zumindest legt die gleichnamige Ausstellung in der Ludwig Galerie Schloss Oberhausen das nahe.

Zum ersten Mal darf … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Comics & Cartoons, Kunst & Museen, Literatur, Region Ruhr, Scherz, Satire, Ironie, Sprache

Verschlagwortet mit Comic, Comics, Kunstbetrieb, Literatur, Oberhausen, Walter Moers

Kommentare deaktiviert für Endlich im Museum: Blaubär, Arschloch und der Föhrer

Geschichten vom Herrn Kaum (1)

HERR KAUM UND BRIGITTE KRONAUER

Einmal kam der junge Herr Kaum im Zug von Köln Hauptbahnhof nach Essen, über 40 Jahre ist das schon her, mit einer hübschen jungen Frau ins Gespräch, die sich als Autorin zu erkennen gab. Etwa 20 Minuten lang unterhielt sie sich mit Herrn Kaum über literarische Dinge, bis sie am Ende plötzlich sagte: „Wissen Sie eigentlich, daß Sie fortwährend nur Klischees bedienen? Ich bin das jetzt leid, mir das weiter anzuhören. Dafür ist mir meine Zeit zu schade.“ Herr Kaum fand sich im Mark getroffen. Er hatte sich doch so sehr ins Zeug gelegt und ganz ehrlich sein Bestes gegeben. Er verstummte verstört, ja geschockt, und redete fortan kein Wort mehr. Die Angst vor den … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Sprache

Verschlagwortet mit Brigitte Kronauer, Literatur, Ruhrgebiet

Kommentare deaktiviert für Geschichten vom Herrn Kaum (1)

Horst Evers: Notizen aus dem skurrilen Alltag

Wenn sie ihm auch für Eile fehlt, für eine neue Buchveröffentlichung hat Kabarettist Horst Evers die Zeit gefunden. Wie in den fünf vorangegangenen Büchern ist auch dieses eine Sammlung von Alltagsgeschichten – von skurril bis surreal.

Wenn sie ihm auch für Eile fehlt, für eine neue Buchveröffentlichung hat Kabarettist Horst Evers die Zeit gefunden. Wie in den fünf vorangegangenen Büchern ist auch dieses eine Sammlung von Alltagsgeschichten – von skurril bis surreal.

Evers, der den Namen seiner Geburtsstadt Evershorst (Niedersachsen) als Pseudonym benutzt, ist leidgeprüfter Wahlberliner und findet nicht nur, aber bevorzugt dort die Sujets seiner mit Lokalkolorit gewürzten Geschichten. „Wir nehmen allen Berlinern die Hunde weg und geben ihnen dafür 4 Eier. Dann lägen auf den Bürgersteigen Eier und wir hätten das ganze Jahr Ostern“. Spätestens seit dem „Ganzkörperadventskalender“ und Auftritten beim „Satiregipfel“ in der ARD ist er auch über die Grenzen seiner Wahlheimat hinaus bekannt.

Die Erzählungen sind unterteilt in die Abschnitte Frühling, Sommer, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Kleinkunst & Comedy, Scherz, Satire, Ironie

Verschlagwortet mit Horst Evers, Literatur

2 Kommentare