Alle Bücher von Barbara Honigmann haben einen autobiografischen Kern. Und fast immer geht es auch um ihre spät erwachte jüdische Identität.

Alle Bücher von Barbara Honigmann haben einen autobiografischen Kern. Und fast immer geht es auch um ihre spät erwachte jüdische Identität.

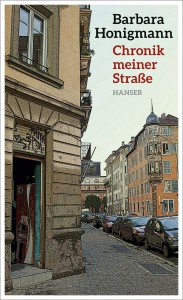

Genauer: Es geht um die Veränderung, die ihr Leben erfahren hat, als die Tochter eines marxistischen Intellektuellen nach jüdischem Ritus heiratete und 1984 die DDR verließ. Seitdem lebt sie in Straßburg, und ihre Wohnung liegt in einer Straße, in der Juden, Christen und Moslems mehr oder weniger friedlich nebeneinender leben, sich die Kulturen und Religionen seltsam mischen.

Es ist eine „Straße des Anfangs“. Eine Art Transitraum und Wartehalle für Emigranten und Flüchtlinge, Studenten und Sinnsuchende aller Art. Eine hässliche, baumlose Straße, ein wirres architektonisches Gemisch. Die meisten ziehen bald wieder fort, in „bessere Viertel“, doch manche bleiben für immer. So wie Barbara Honigmann, die tagein, tagaus an ihrem Schreibtisch sitzt und hinaus auf die Straße schaut, alte Bekannte und neue Mitbewohner beobachtet. Oder die Kinder von einst, die längst erwachsen sind und nun ihre in der „Straße des Anfangs“ hängen gebliebenen Eltern besuchen.

Während Barbara Honigmann an der „Chronik meiner Straße“ schreibt, lässt sie ihr eigenes Leben Revue passieren. Sie erinnert sich an Freunde, die längst verstorben sind, und Bekannte, deren Namen noch in ihrem Telefonverzeichnis stehen, die aber irgendwie aus ihrem Leben verschwunden sind. Ihre eigenen Söhne leben heute in Paris und Berlin, kommen nur noch selten bei ihrer Mutter vorbei.

Aber so ist es nun einmal, das Leben. Alles verändert sich. Sogar die eben noch so ärmliche Straße, in der sich, wie in einem Brennglas, das ganze komplizierte Dasein spiegelt, putzt sich neuerdings heraus und erlebt einen ungeahnten Aufschwung. Warum sollte Barbara Honigmann jemals woanders wohnen wollen?

Barbara Honigmann: „Chronik meiner Straße“. Hanser Verlag, München 2015, 152 S., 15,90 Euro.