Volltextsuche

Archiv aller Beiträge

-

Die 10 neuesten Beiträge

- Zurück in den Sumpf: Jean-Philippe Rameaus nachdenkliche Komödie „Platée“ am Theater Hagen

- Wikinger-Oper mit Potenzial: Dirigent Wolfram-Maria Märtig zur Erstaufführung der „Fritjof-Saga“ am Aalto-Theater Essen

- Prächtig amüsiert: Cäcilia Wolkenburg würdigt mit „E Levve för Kölle“ Konrad Adenauer zum 150. Geburtstag

- Gegen die Idiotie der Teilung: „Berliner Sachen“ von Uwe Johnson in einer ausführlich kommentierten Neuausgabe

- In ärztlichen Wartezimmern: Wenn Bären „Gute Besserung“ brummen

- Fein abgestuftes Kolorit: Frank Peter Zimmermann und die Essener Philharmoniker mit Frank Martin und Franz Schubert

- Witz, Tempo, Herz: Paul Abrahams Operette „Märchen im Grand-Hotel“ hat Premiere in Dortmund

- Stichworte oder: Was man so mithört

- Die Hölle als Tingeltangel: Kafka-Drama „K“ am Berliner Ensemble

- Dortmund im Zwiespalt: Revier, Westfalen oder beides?

Meistgelesen (ab 1.10.23)

- Aufklärung, das unvollendete Projekt – opulente Ausstellung in Berlin

- Als Prügel für Kinder zum Alltag gehörten

- Wie sich die chinesische Lyrik nach und nach von Fesseln befreite und…

- Viele, liebe, beste, schöne, freundliche, herzliche Grüße: Die etwas…

- Entdecker in den Gefilden der Rockmusik: Alan Bangs wird 70 Jahre alt

- Konjunktur mit Fußballbildchen: Das Wunder in Tüten aus Dortmund und…

- Woran Goethe glaubte

- „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ – ein opulenter…

- Wie sich Pflegedienste nennen

- Der Struwwelpeter, der Suppenkasper und ihre Wirkung auf die Kunst –…

- Die Unternehmer-Familie Quandt und ihr Bezug zum Ruhrgebiet

- „Familie Hauser“ als (un)heimlicher Internet-Hit: Viele Millionen…

- Zum Schluß bleibt noch die Altersmilde – Robert Gernhardts „Lichte…

- Kunst-Stoff für Christo – Fabrik in Emsdetten fertigt das Gewebe für die…

- Bedeutsam wie eh und je: George Orwells „Farm der Tiere“ gleich in…

- Kindheit im Ruhrgebiet – Erinnerung an versunkene Zeiten

- Gemischte Gefühle beim Abschied von sämtlichen Dingen: „Später…

- TV-Nostalgie (19): Werner Höfers „Frühschoppen“ – das Sonntagsritual

- TV-Nostalgie (6): Erik Ode als „Der Kommissar“ – Mal…

- Bürgerinitiative peilt ehrgeiziges Ziel an: Altes Dortmunder Rathaus…

- Heino wird 80 – Sind denn alle Geschmäcker nivelliert?

- Die einfachen Dinge des Lebens lieben – Der Schauspieler Heinz Bennent…

- Wo selbst Prominentengräber unscheinbar sind – ein Gang über den…

- Vor 70 Jahren: Als es das Essen nur auf Lebensmittelmarken gab

- Dortmund damals: Beim Betrachten alter Bilder aus der Heimatstadt

- Wahn und Wirklichkeit: „Englischer“ Opern-Doppelabend in Duisburg

- Früher war einfach mehr Kneipe!

- „Mächtiger Körper, Wahnsinn im Glas“: Das Vokabular der Weinverkostung

- Reizendes Kaleidoskop: Anna Vinnitskaya ist Porträtkünstlerin der…

- Von Unna aus ein wenig die Welt verändern – Nachruf auf den vielseitigen…

- Trotz allem optimistisch bleiben – die fabelhaft farbigen Welten…

- TV-Nostalgie (28): „Der goldene Schuß“ mit Lou van Burg – „Kimme,…

- WDR 4: Radio für Senioren – aber ganz anders als früher

- Was ist denn wohl ein Aminaschlupferle? – Neues Buch über „Wörter, die…

- Vom Mikro zur Motorsäge – die zweite Karriere von Pia Lund („Phillip Boa…

- „Tegtmeier“ lebt nicht mehr – Ruhrgebiets-Komiker Jürgen von…

- Die „Essais“ des Michel de Montaigne und ihr deutscher Übersetzer –…

- Der Flaneur braucht kein Ziel

- Dem Ruhrpott seine Sprache

- Entlustet und mohrifiziert – Wortverhunzung und Schlimmeres im…

- Iserlohn: Ein Hauch der weiten Welt im Goethe-Institut – abseits der Metropolen

- Berührende Tragödie: Cecilia Bartoli mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ in…

- Schurke und Biedermann: Ausstellung zum 100. Geburtstag des…

- Vergehende Zeit, hier im Revier: Zum Beispiel die Dortmunder Steinhammerstraße

- Ein Grundklang für Generationen: Bochums Jugendsinfonieorchester feiert…

- Queen für ein ganzes Zeitalter: Vor 200 Jahren wurde die britische…

- Zum Tod von Ulrich Wildgruber: Ein Berserker, der uns sprachlos machte

- Größter Holzhandel weit und breit: Grabstätte führt auf die Spuren einer…

- Der Vater der Luftschiffe: Vor 100 Jahren starb Ferdinand Graf von Zeppelin

- Erich Fried: Schriftsteller, Philanthrop, Vor-Denker und…

- Langer Abschied vom Generalmusikdirektor: Gabriel Feltz wechselt bald…

- Sprachphilosophie aus der Bauernstube – Brian Friels Stück…

- Die Kunst des Schmerzes: Marina Abramović in Bonn

- Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger – ein lehrreicher Rundgang…

- Frauen, die beim Wohnen warten

- Die Geburt des Kinos in Europa: Vor 125 Jahren markierte das Patent der…

- Einkaufen früher und heute

- „Spätlese“ zum 90. von Loriot: Eine Fülle bisher unbekannter…

- Nashorn oder Fuchs: Städtische Symboltiere auf der Straße

- Das Leben ohne Verdünnung: Otto Dix in Düsseldorf

- Vom Hauen und Stechen im Theater: Kampftrainer Klaus Figge im Porträt

- TV-Nostalgie (24): „Der große Bellheim“ – Die älteren…

- 90 Jahre „Kampfbahn Rote Erde“: Wenn Gerd Kolbe erzählt, wird die…

- Nicht nur zum Ende der Zechen-Ära eine Erinnerung wert: August Siegel,…

- Wenn Bäume Zähne zeigen

- Lachen gegen die absurden Regeln der Welt: Vor 50 Jahren starb Stan Laurel

- TV-Nostalgie (22): „Ein Herz und eine Seele“ – als…

- Es könnte ruhig ein wenig mehr sein – Museum Folkwang zeigt Werke Lyonel…

- „Wie eine Straßenköter-Mischung“ – Jugendstil und Artverwandtes im…

- Hömma, Dingenskirchen, ey! Und schon wieder liegt ein Asterix-Band auf…

- Seelenfenster geöffnet: Tschaikowskys „Eugen Onegin“ in Krefeld-Mönchengladbach

- Kreativer Kosmos, künstlerischer Klamauk – Martin Kippenberger in der…

- Beyenburg mit seinem Stausee – ein bergisches Idyll am Rande von Wuppertal

- Zum Tod von Marianne Faithfull – Rückblick auf ein Konzert von 1999

- Beispiel Dortmund: Mit Karstadt schwinden auch Erinnerungen

- TV-Nostalgie (32): Bernhard Grzimeks „Ein Platz für Tiere“…

- Das Ruhrgebiet – von allen Seiten betrachtet: 100 Jahre…

- TV-Nostalgie (35): Konversation mit Kitzel – „Je später der…

- Vom Fluch frühen Ruhms: Der Pianist Jan Lisiecki im Konzerthaus Dortmund

- TV-Nostalgie (17): „Wünsch Dir was“ – als Dietmar Schönherr für…

- Unbewusstes aus der Dunkelkammer – Bilder des deutschen…

- Impressionismus und Fotografie – zwei Wege in die Moderne

- TV-Nostalgie (27): „Auf der Flucht“ – Als Dr. Richard…

- Beklemmend schön: „Der Hamiltonkomplex“ mit dreizehn…

- Von Nöttelefönes, Klötenköhm und Halfjehang – ein Herkunftswörtbuch zur…

- Schloss Cappenberg: Nach langer Schließung kehrt bald wieder Leben ein

- Im 100. „Schreibheft“: Vergessene, verkannte, verschollene…

- Mathematiker kontra Verbrecher – Antti Tuomainens Comedy-Thriller „Der…

- „Wenn der Wind von Hörde kam, roch es wie Pech und Schwefel“…

- „Schwarze Kohle, rotes Licht“ – Schwere Jungs erinnern sich an ihr…

- Geflüchtete Kinder in der Schule: Essener Gymnasium am Stoppenberg gibt…

- Bye-bye, Sabine – ein Nachruf auf die Dortmunder Krimiautorin Sabine Deitmer

- „Geh nicht durchs Gewischte!“ – Torsten Sträters „Heimspiel“…

- Der BVB verteilt alljährlich über 155.000 Plastikkarten – muss das denn sein?

- Natur und Kunst, Schönheit und Grauen: Vor 150 Jahren starb der…

- Erst Rocksängerin, dann Bildhauerin – Pia Bohr: „In der Kultur haben es…

- Für die Benachteiligten schreiben: Die Werkstatt Dortmund im „Werkkreis…

- Bumsfideler Bergmann anno 1971: „Laß jucken Kumpel“ – der etwas…

- Dem „göttlichen Claudio“ zum 450. Geburtstag: Monteverdi bringt in…

- Onkel Dagoberts Traum: Deutschlands größter Geldspeicher steht…

- Wer erweckt dieses frühere Kino zum Leben?

- TV-Nostalgie (11): Loriot – Humor mit Stil

- Hohe Belastung mit Umweltgift PCB: Uni Bochum reißt zwei Großgebäude ab

- Rekonstruktion einer Abtreibung von 1964 – „Das Ereignis“ von Annie Ernaux

- TV-Nostalgie (15): Robert Lembkes „Was bin ich?“ – die…

- Mit vokalem Volldampf durch Georgien: Der Trinity Cathedral Choir aus…

- Hach! Hihi! Huch! – Mal wieder ein Buch zur putzigen Dingwelt der…

- „Haus der Löcher“: Ödnis im Porno-Paradies

- Das Ruhrgebiet war gegen Nazis nicht immun: Schon 1932 füllte Hitler die…

- Perfekt, freudlos – das Folkwang-Museum zeigt italienische Malerei…

- Ruhrgebiets-Flamenco: Rafael Cortés brilliert in der Lichtburg Essen

- Stadt, Land, Fluss: Andreas Gursky in Düsseldorf

- Wie die Kunst auf die Industrialisierung reagierte – „Vision und…

- Auf dem Berg der Wahrheit – Ein Spaziergang auf den Spuren von…

- Schrecken und Schönheit der Natur – Münster zeigt grandiose…

- Garantie auf Gänsehaut: Das Gesangsoktett VOCES8 sprengte beim…

- Das Revier im Paket: Adolf Winkelmanns Ruhrgebiets-Filme im Kino und auf DVD

- Schonungsloser Blick auf Missstände seiner Zeit: Vor 150 Jahren starb…

- Lars Vilks „Nimis“: Kunstwerk aus Treibholz reizt seit Jahrzehnten…

- Goethe-Institut – auf Wellenlänge der neuen Außenministerin

- Joachim Meyerhoff: Literarisches Denkmal für die Mutter

- Der erste Opernstar der Schellack-Zeit: Vor 100 Jahren starb der…

- Das Erbe von „Tegtmeier“ wirkt weiter – Jürgen von Manger wurde…

- Erfinder des Saxophons: Vor 200 Jahren wurde Adolphe Sax geboren

- Kriegsende an der Ruhr: Bei Hattingen gab es „Friendly Fire“

- Duplikate für den historischen Ostfriedhof – warum muss das denn sein?

- Die Posen des jungen Werther – Joachim Meyerhoff im Einpersonen-Stück…

- Mäuse, Schweinchen, Feen und Pinguine: Sehenswerte Trickserien für…

- Verzicht auf die Katastrophe: „Schwanensee“ am Essener Aalto-Theater

- Der Krebs und der Krieg – Robert Gernhardts erschütternde „K-Gedichte“

- Schneller Fuchs, träger Hund, Bayern und Sylt oder: Das ganze Alphabet…

- „Zupacken Ehrensache“: Wie die Ruhris mit einem…

- Grenzgänge an der Küste – die melancholischen Meeresbilder des Hermann Buß

- Frank Zappa enttäuscht Publikum in Ahlen – ganz im Gegensatz zu Rory Gallagher

- „Ruhrgold“ und silberne Pommes-Picker

- Olympische Spielstraße, München, 1972 – Erinnerungen an ein fröhliches…

- Alles so schön bunt hier – „Das Spiel ist aus“ nach Jean-Paul…

- Alles auf Anfang: Wie die Künstlergruppe „junger westen“ im…

- Songs für die Ewigkeit: Zum Tod des großen Dichters und Sängers Leonard Cohen

- Neustart bei den „Mitternachtsspitzen“: Da geht noch was…

- Werke von großer Aussagekraft – eine nachdrückliche Erinnerung an…

- „Schöne Scheiße“ im Dortmunder Museum: Die stets unfertige Welt…

- „Was für ein Jahr!“ (Gesammelte Grußformeln, 2020er…

- Von „Alka Seltzer“ bis „Schapusiak“ – Spitznamen, mit denen…

- Als Frauen aus der Rolle fielen – ein Abend mit Super-8-Filmen der 60er…

- Personenkult um einen deutschen Star: „I want absolute beauty“ wird…

- TV-Nostalgie (9): „Bonanza“ – eine Western-Serie für…

- Auto des Wirtschaftswunders: Vor 60 Jahren feierte Volkswagen die erste Million

- Musiker-Anekdoten: Mi-mi-mi-mausetot

- TV-Nostalgie (13): „Stahlnetz“ – der…

Monatsarchive: Oktober 2016

Ritual und Routine zu Halloween

Ganz nüchtern statistisch betrachtet, war es so: Zwischen 18 und 20 Uhr haben heute insgesamt 18 Kindergruppen bei uns geschellt und „Süßes oder Saures“ verlangt.

Die beiden größten Rudel waren 12 bzw. 10 Kinder stark, alles in allem standen da – wenn ich richtig notiert habe – 78 kleine Leute. Manche waren nur zu zweit unterwegs, zwei Kinder liefen (in Begleitung ihrer Eltern) sogar allein los. Das sah ein wenig traurig aus. Aber bitte, wer kennt die Gründe?

Vor Jahresfrist waren es im selben Zeitraum noch über 20 marodierende Grusel-Formationen gewesen. Manche Zeitungen würden jetzt atemlos hechelnd von einer Trendwende sprechen und solche Fragen aufwerfen: Hat „Halloween“ seinen Zenit überschritten?

Über … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Familie, Gesellschaft, Kinderzeiten, Warenwelt & Werbung

Verschlagwortet mit Halloween, Süßes oder Saures

Schreib einen Kommentar

Fabelhaftes Einverständnis: Der Oboist Albrecht Mayer und das Schumann Quartett in Essen

Das Schumann Quartett. Foto: Kaupo Kikkas.

„Ich steh mit einem Fuß im Grabe“, kündigt Albrecht Mayer die erste Zugabe an und weckt eine gewisse Heiterkeit im Saal der Philharmonie Essen. Die Sinfonia zu dieser Kantate Johann Sebastian Bachs passt für den Solo-Oboisten der Berliner Philharmoniker: Sie stammt wohl aus einem früheren Oboenkonzert Bachs.

Bei der zweiten Zugabe war der Fuß gleich wieder aus der Grube draußen: Bernhard Crusells Divertimento für Streicher und Oboe op. 9, 1823 in Leipzig erschienen, ist in der Tat ein veritabler „Rausschmeißer“: Spritzig und agil schreibt der Klarinettenvirtuose und schwedische Hofmusikus, geprägt von seinem Lehrer Abbé Georg Joseph Vogler und ein wenig im Stil Carl Maria von Webers.

Mit dieser originellen Zugaben-Kombination endet ein Kammerkonzert, dessen … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Musik & Konzert

Verschlagwortet mit Albrecht Mayer, Alfred Schnittke, Arnold Bax, Liisa Randalu, Philharmonie Essen, Ruhr Residenz, Schumann Quartett, Wolfgang Amadeus Mozart

Schreib einen Kommentar

Zum Tod von Manfred Krug – „Liebling Kreuzberg“: Das Glück des Müßiggangs im Kiez

Heute erreichte uns die betrübliche Nachricht, dass der Schauspieler Manfred Krug mit 79 Jahren gestorben ist. Aus diesem Anlass noch einmal ein Text über seine Erfolgsserie „Liebling Kreuzberg“, der erstmals am 29. November 2013 in der Revierpassagen-Reihe „TV-Nostalgie“ erschienen ist:

Vielleicht waren die 1980er Jahre die letzte wirklich fruchtbare Fernsehzeit. Damals liefen beispielsweise grandiose, ja unsterbliche Serien wie „Monaco Franze“, „Kir Royal“ – und „Liebling Kreuzberg“.

Ganz entspannt in der Kanzlei: Anwalt Robert Liebling (Manfred Krug). © ARD/Screenshot aus http://www.youtube.com/watch?v=3kHio8EwgBc

Manfred Krug als Anwalt Liebling war sozusagen die Berliner Antwort auf die genannten Münchner Edelserien. Die Autoren galten etwas in der literarischen Welt, sie erwiesen sich hier zudem als Schriftsteller, die ein Millionenpublikum auf hochbeachtlichem Niveau zu unterhalten vermögen: Die … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Fernsehen und Hörfunk

Verschlagwortet mit Liebling Kreuzberg, Manfred Krug

Ein Kommentar

So viel Komödie wie nur möglich – Molières „Tartuffe“ im Bochumer Schauspielhaus

Orgon (Michael Schütz, links) und Tartuffe (Jürgen Hartmann) (Foto: Diana Küster/Schauspielhaus Bochum)

Gegen solche Verblendung ist kein Kraut gewachsen. Nur für das Wohlbefinden seines bewunderten Gastes Tartuffe interessiert sich der Hausherr, die lebensbedrohlichen Fieberschübe seiner Gattin aber sind ihm egal.

Gleich in der ersten Szene führt Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer in unüberbietbarer Deutlichkeit vor, wie es zugeht im Hause Orgon. Das kann ja heiter werden. Bochums Schauspielhaus zeigt Molières „Tartuffe“, ein großes Vergnügen und nicht gänzlich frei von Hintersinn.

Töchterlein Marina (Kristina Peters, vorn) ist in Ohnmacht gefallen, Zofe Dorine (Xenia Snagowski) herzt Hausherrn Orgon (Michael Schütz). (Foto: Diana Küster/Schauspielhaus Bochum)

Damals skandalös

Wenngleich: In unserer Gegenwart, in der gröbste Beleidigungen im Internet und „Shitstorms“ das gesellschaftliche Erregungsniveau bestimmen, wirkt eine … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Theater

Verschlagwortet mit Bochum, Hermann Schmidt-Rahmer, Molière, Schauspielhaus Bochum, Tartuffe

Schreib einen Kommentar

Superbes Duett: Degas und Rodin im Wuppertaler Museum

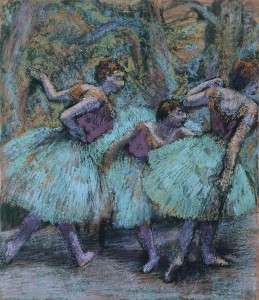

Edgar Degas: „Drei Tänzerinnen“ (blaue Röcke, rote Mieder), um 1903. Pastell auf Papier und Karton (Fondation Beyeler, Riehen/Basel – Sammlung Beyeler, Foto Peter Schibli, Basel)

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Auguste Rodin, Edgard Degas, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

Eindrücke aus der Budapester Musikszene zum 60. Jahrestag des Ungarn-Aufstands

Das Müpa-Kulturzentrum in Budapest. Foto: Werner Häußner

Vor 60 Jahren gingen in Budapest Studentinnen und Studenten der Technischen Universität auf die Straße. Sie forderten demokratische Veränderungen. Der Studentenprotest weitete sich in Windeseile aus: Am 23. Oktober 1956 versammelten sich rund 200.000 Ungarn vor dem Parlament. Die Menschen forderten Meinungs- und Pressefreiheit, freie Wahlen und Unabhängigkeit vom stalinistisch geprägten Sowjetsystem.

Die Regierung ließ in die Menge der versammelten Bürger schießen. Noch in der Nacht weitet sich die Demonstration zum Volksaufstand auf. Zehn Tage später bereitet die Sowjetarmee dem ungarischen Volksaufstand ein blutiges und brutales Ende. 2600 Ungarn kommen ums Leben, 200.000 verlassen das Land, allein gut 15.000 gehen nach Deutschland, 8000 nach Österreich. Seit 1989 ist der 23. Oktober ungarischer Nationalfeiertag.… Weiterlesen

Veröffentlicht unter Festivals, Geschichte, Musik & Konzert

Verschlagwortet mit Budapest, Contemporary Arts Festival, György Orban, Laszlo Dubrovay, Levente Gyöngyösi, Ungarn

Schreib einen Kommentar

Wunderbare Vielfalt in Frankfurt: Aspekte der Romantik bei Scartazzini, Britten und Flotow

Vor der Bücherwand: Nathanael (Daniel Schmutzhard) und seine unheimlichen Gäste, der Vater (Thomas Piffka) und sein Kumpel Coppelius (Hans Jürgen Schöpflin). Foto: Monika Rittershaus

Was für eine Vielfalt! An der Oper Frankfurt lässt sich in den ersten Wochen der neuen Spielzeit nicht nur die ungewöhnliche „Carmen“ Barrie Koskys und demnächst die Verdi-Rarität „Stiffelio“ besichtigen. Im Bockenheimer Depot, einer gründerzeit-lichen Straßenbahn-Remise, wurde Benjamin Brittens selten aufgeführte amerikanische Operette „Paul Bunyan“ neu inszeniert. Und das Große Haus eröffnete den Premierenreigen mit einer Deutschen Erstaufführung, Andrea Lorenzo Scartazzinis „Der Sandmann“ – vor vier Jahren in Basel uraufgeführt.

Dazu kommt noch Friedrich von Flotows „Martha“, nicht als verlegener Tribut ans naiv-komische Genre, sondern als Chefstück prominent gewürdigt: GMD Sebastian Weigle selbst dirigiert und fügt … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Oper & Ballett

Verschlagwortet mit Britten, Flotow, Frankfurt, Oper Frankfurt, Romantik, Scartazzini

Schreib einen Kommentar

Familienfreuden XXII: Die Auswegloslösungsmaschine

Seit ich Ma bin, wünsche ich mir manchmal eine kleine Maschine: Sie wäre so groß wie ein Smartphone, hätte ein Mikrofon und an einer Seite einen Schlitz, aus dem kleine Druckwerke kommen können.

Heiß ersehnt: die Lösungsmaschine für Situationen, in denen Eltern Ratlosigkeit packt. (Bild: Albach)

Immer dann, wenn ich mal wieder in eine Situation mit Fiona geriete, bei der ich nicht weiter weiß, würde ich das Maschinchen anwerfen, es ein paar Minuten mithören lassen und schwups – käme ein feiner, kleiner Zettel heraus mit dem ultimativen Ratschlag zur Lösung des Problems. Bis dieser Wunderapparat erfunden ist, müssen Normen und ich leider weiter improvisieren.

Die armen Nackten

Das Fiese ist ja, dass solche Situationen oft ohne große Ankündigung kommen. Ok, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Bekenntnisse, Familie, Kinderzeiten, Lebenswege

Verschlagwortet mit Eltern, Erziehung, Familienfreuden, Kinder, Trotzanfälle

5 Kommentare

„Theater hassen“ – eine ziemlich ziellose Reise in die Zukunft der Bühnenkunst

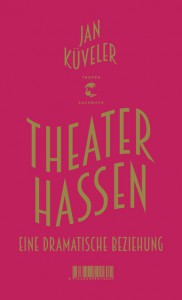

Dieser Autor bemüht sich emsig um Zeitgeist-Sprech. Jan Küveler (Jahrgang 1979), seines Zeichens Feuilletonist und Theaterkritiker der „Welt“, beliebt über Shakespeare und dessen Zeit so zu extemporieren: „Draußen auf den Weltmeeren wurde die Globalisierung erfunden, das ´Globe Theatre‘ war ihr Social-Media-Hub.“ Ahoi!

Doch wir wollen nicht schon gleich zu Beginn polemisch werden und nur noch schnell erwähnen, dass Jan Küveler laut Klappentext mit einer Arbeit über jugendliche Romanhelden promovierte, die sich der Reife verweigern.

Küveler also umkreist in seinem Buch mit dem finster entschlossenen Titel „Theater hassen“ den nach seiner Ansicht vielfach beklagenswerten Zustand der Bühnenkunst; ein Thema also, über das sich im Prinzip schon die antiken Griechen echauffiert haben.

Küveler also umkreist in seinem Buch mit dem finster entschlossenen Titel „Theater hassen“ den nach seiner Ansicht vielfach beklagenswerten Zustand der Bühnenkunst; ein Thema also, über das sich im Prinzip schon die antiken Griechen echauffiert haben.

Im Geisterhaus toter Avantgarden

Der Verfasser wähnt sich in einem … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Theater

Verschlagwortet mit Elfriede Jelinek, Ersan Mondtag, Fassbinder, Frank Castorf, Gerhard Stadelmaier, Hans Neuenfels, Ina Müller, Jan Küveler, Monaco Franze, Thomas Lawinky, Vegard Vinge

Schreib einen Kommentar

,,Meine Zeit mit Cézanne“ – ein berührender Film über Freundschaft und Egozentrik

Noch läuft er in ausgewählten Programmkinos der Republik: „Meine Zeit mit Cézanne“, dieser berührende Film über eine Männerfreundschaft und über die zerstörerische Egozentrik eines Malergenies.

Paul Cézanne, Kind aus reichem Hause, und der später berühmte Schriftsteller Emile Zola lernten sich als Schuljungen in Aix en Provence kennen und behielten ihre Freundschaft bis ins Alter, allerdings nicht bis zum Schluss, denn an der fast pathologischen Egozentrik Paul Cézannes zerbrach die Verbindung.

Der französische Film wurde an den Originalschauplätzen der beiden Künstler-Biographien gedreht. Emile und Paul mussten sich jeweils auf ihrem Gebiet – in der Literatur und der Malerei – als Neuerer gegen massive Widerstände durchsetzen. Zudem kämpften sie zeitweise in der Liebe um dieselbe Frau.

Scheitern musste die Freundschaft schließlich an … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kino, Kunst & Museen, Literatur

Verschlagwortet mit Cézanne, Daniele Thompson, Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Provence, Zola

Schreib einen Kommentar

Geheimnis des Dampfers: „Passagier 23“ im Westfälischen Landestheater

Martin Schwartz ist ein tragischer Held. Frau und Kind hat er auf einer Kreuzfahrt verloren und voll der Seelenpein beschlossen, nie wieder ein Kreuzfahrtschiff zu betreten. Vor allem nicht die „Sultan of the Seas“, denn auf ihr spielte sich das schreckliche Geschehen ab, dessen genauer Hergang indes im Dunklen liegt. Doch dann erreicht den verbitterten Polizeipsychologen ein Hilferuf, dem er sich nicht verweigern kann. Und bald schon spürt er auf tiefen Decks und in dunklen Winkeln dem bösen Geheimnis des Dampfers nach. Denn weitere Kinder und Mütter sind verschwunden. Mehr oder weniger jedenfalls.

Detektiv Martin Schwartz mit Teddybär und neugierige Rentnerin mit Rollator (Vesna Buljevic) bringen die Handlung voran. (Foto:

Veröffentlicht unter Theater

Verschlagwortet mit Castrop-Rauxel, Kreuzfahrtschiff, Krimi, Passagier 23, Sebastian Fitzek, Westfälisches Landestheater, WLT

Schreib einen Kommentar

Nobelpreis für Bob Dylan – nun gut!

Nun hat er ihn also: Bob Dylan ist der Literaturnobelpreisträger des Jahres 2016. Endlich, endlich. Hosianna! Doch obwohl ich ihn seit Jahrzehnten verehre, ist mir diese Ehrung letztlich gleichgültig.

Wenn es ihm denn Freude und Genugtuung bereitet, so ist es gut. Nur, ganz ehrlich: Hat er und haben „wir“ (sprich: unsere Generation(en)) es denn wirklich noch nötig, dass eine bisweilen arg verschnarchte Jury ihn mitsamt seiner Musik auf diese Weise – viel zu spät – in seinem einzigartigen Rang bestätigt? Fürwahr nicht.

Viele von den Allerbesten haben den Preis nie erhalten. Nüchtern besehen, ist es eigentlich keine besondere Zierde, dass sie ihn jetzt doch noch erkoren haben. Wahrscheinlich wird das … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Literatur, Rock & Pop

Verschlagwortet mit Bob Dylan, Literaturnobelpreis

4 Kommentare

Ohne Profil: Essener „Norma“-Inszenierung erstickt in Belanglosigkeit

Große Gesten, wenig Inhalt: Katia Pellegrino als Norma in Vincenzo Bellinis Oper am Aalto-Theater Essen. Foto: Matthias Jung.

Norma ist sauer. Bisher war es gelungen, ihre gallischen Landsleute ruhig zu stellen. Jetzt regt sich der Widerstand gegen die römischen Besatzer. Die Geduld ist am Ende. Norma hat ein vitales Interesse, den Konflikt zu dämpfen: Die zur Keuschheit verpflichtete Priesterin pflegt seit Jahren eine verborgene Beziehung, noch dazu zu einem Römer, dem kommandierenden Prokonsul der Besatzungstruppen.

Noch einmal will sie die Lage unter Kontrolle halten: „Sediziose voci“, ihr Auftritt in Bellinis wohl berühmtester Oper, weist die aufrührerischen, kriegerischen Stimmen in die Schranken. Doch in der neuen „Norma“ am Aalto-Theater Essen, der ersten von nur fünf Neuinszenierungen der Saison, wendet sich Katia … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Oper & Ballett

Verschlagwortet mit Aalto-Oper, Albrecht Kludszuweit, Bettina Ranch, Essen, Giacomo Sagripanti, Gianluca Terranova, Imogen Kogge, Insung Sim, Katia Pellegrino, Liliana de Sousa, Norma, Tobias Hoheisel, Vincenzo Bellini

Schreib einen Kommentar

Innenleben einer Bibliothek: Frans Kellendonks „Buchstabe und Geist“ erstmals auf Deutsch

Eine Bibliothek als Schauplatz eines Romans, kann das spannend sein? Auch wenn hinter den Regalen kein Mord geschieht, kein mittelalterlicher Mönch die Bücher vergiftet, keine Kinder gezeugt werden – die ganz alltäglichen Benutzer einer Universitätsbibliothek und das dort beschäftigte Personal reichen zur Ausstattung eines guten Romans völlig aus.

Schreiben und Übersetzen sind einsame Tätigkeiten. Mancher der so Arbeitenden kann auf Dauer der Versuchung nicht widerstehen, seinen Lebensunterhalt in einem geselligeren Arbeitsumfeld zu verdienen. Der niederländische Autor und Übersetzer Frans Kellendonk nahm, wie wir aus dem Nachwort erfahren, von Januar bis April 1979 eine Stelle in der altehrwürdigen Universitätsbibliothek Leiden an. Wenn auch der Name der Stadt im Roman ungenannt bleibt, wenn auch der Protagonist Felix Mandaat zuvor seine freiberufliche Tätigkeit … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Literatur

Verschlagwortet mit Buchstabe und Geist, Kellendonk, Lilienfeld Verlag

Schreib einen Kommentar

Ein Finanzjongleur auf der Flucht – Martin Mosebachs eleganter Roman „Mogador“

Er ist offensichtlich ganz tief in schmutzige Finanzgeschäfte verstrickt und wurde gerade von der Polizei verhört. Da entscheidet sich der Düsseldorfer Banker Patrick Elff von einem Moment auf den anderen zu einer durchaus filmreifen Flucht.

Er ist offensichtlich ganz tief in schmutzige Finanzgeschäfte verstrickt und wurde gerade von der Polizei verhört. Da entscheidet sich der Düsseldorfer Banker Patrick Elff von einem Moment auf den anderen zu einer durchaus filmreifen Flucht.

Der junge Mann, einer der Hauptfiguren in Martin Mosebachs neuem Roman „Mogador“, springt direkt nach seinem Termin auf dem Polizeipräsidium aus dem Fenster, macht sich auf dem Weg zum Flughafen und steigt in einen Flieger mit dem Ziel Marokko. In Mogador (portugiesischer Name der Hafenstadt Essaouira) hofft er, vor den Fahndern in Sicherheit zu sein.

Dass sich der Finanzjongleur ausgerechnet nach Marokko begibt, hat mit seinen weit verzweigten Kontakten zu tun, die angesichts solch heikler Situationen schon mal ganz hilfreich sein können. Die Ungewissheit soll … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Gesellschaft, Literatur

Verschlagwortet mit Banken, Finanzgeschäfte, Finanzwelt, Flucht, Marokko, Martin Mosebach, Mogador

2 Kommentare

Kunst ist verbindlich – Emilio Vedova und Georg Baselitz in der Duisburger Küppersmühle

„Männerfreundschaft“ wäre vielleicht ein zu starkes Wort. Aber Georg Baselitz, der damit berühmt wurde, dass er seine geschundenen Helden gerne kopfüber auf die Leinwand setzte, und Emilio Vedova, der wohl bedeutendste Vertreter eines italienischen abstrakten Expressionismus, kannten und schätzten sich. Mehrfach auch waren Arbeiten von beiden in den selben Ausstellungen zu sehen, etwa auf der Biennale in Venedig 2007. Nie aber gerieten diese Doppelpräsentationen so üppig wie jetzt die in der Duisburger Küppersmühle.

Emilio Vedovas „Compresenze ’82 – 2“ von 1982, 300 x 190 cm groß, Dispersion, Pastellfarbe, Kohle, Nitrolack und Sand auf Leinwand (Foto: Fondazione Emilio e Annabianca Vedova/Vittorio Pavan/MKM)

Politisches Verständnis

Warum Georg Baselitz, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Duisburg, Emilio Vedova, Georg Baselitz, Informel, Küppersmühle, Walter Smerling

Schreib einen Kommentar

Prächtige Schau im Kunstpalast: Hinter dem Vorhang offenbart sich das Geheimnis

Er hat’s. Dieses Gespür für das Publikum. Beat Wismer, der im nächsten Jahr – leider, leider – scheidende Generaldirektor des Düsseldorfer Museums Kunstpalast, möchte nicht nur in der Fachwelt reüssieren. Der gewitzte Schweizer will, dass alle hinsehen.

Das wird ihm, nach dem grandiosen Tschingderassabum der Tinguely-Maschinen, mit seiner letzten selbst kuratierten Schau wieder gelingen. „Hinter dem Vorhang“ präsentieren Wismer und seine Kollegin Claudia Blümle rund 200 Werke, die mit Verhüllung und Enthüllung zu tun haben – von der Renaissance bis heute. Um es unverhüllt zu sagen: Diese Ausstellung ist eine Pracht, und sie inspiriert den Betrachter auch ohne große Erklärungen.

Tizian: „Bildnis des Filippo Archinto“ (© Philadelphia Museum of Art: John G. Johnson Collection – Foto: Philadelphia Museum of Art)

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Düsseldorf, Hinter dem Vorhang, Museum Kunstpalast

Schreib einen Kommentar

Das Geld ist knapp, die Chefin kündigt: Wie sehr kriselt es im Hammer Museum?

Keine sonderlich guten Nachrichten kommen derzeit aus dem Gustav-Lübcke-Museum: Von Verlusten und mangelndem Besucheraufkommen ist in Hamm die Rede. Inzwischen hat Museumsleiterin Dr. Friederike Daugelat (40) gekündigt. Doch was verbirgt sich dahinter? Und hat beides miteinander zu tun?

Einen solch krisenhaften Zusammenhang bestreitet die bis Jahresende amtierende Museumschefin entschieden. Den Revierpassagen sagte sie heute: „Meine Kündigung hat ausschließlich persönliche Gründe.“ Tatsächlich wechselt sie in einen neuen Job, in dem ihre Verantwortung eher noch wächst: Friederike Daugelat, die Anfang 2013 nach Hamm gekommen war, wird ab Januar 2017 Referatsleiterin beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und ist dort für mehrere LWL-Museen zuständig, vor allem auf dem Feld der Beratung und strategischen Planung.

Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen, Politik und so, Region Ruhr

Verschlagwortet mit Eigenbetrieb, Finanzen, Friederike Daugelat, Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Kommunalpolitik, Thomas Hunsteger-Petermann

Schreib einen Kommentar

Dschungel der Freien Szene – Entdeckungen beim Dortmunder Festival „Favoriten“

Gestern ging es zu Ende: „Favoriten“, das nach eigenen Angaben „beste Theaterfestival der Welt“. Eine starke Behauptung der Festival-Organisatoren, ein klares Zeichen für wunderbare Übertreibung und der positive Slogan fürs erhellende Lügen im Bereich der Kunst.

War das Publikum bei den letzten Ausgaben überwiegend eher mit Experimenten und post-dramatischen Theatererscheinungen konfrontiert, so hatte man dieses Mal – rund ums Unionviertel mit der Dependance „Depot“ im Dortmunder Norden – die Vielfalt heutiger Formen und Inhalte ins Programm gerückt. Das war erkenntnisgewinnend und vom künstlerischen Leiter Holger Bergmann klug zusammengestellt, der sich nun ganz seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste in Berlin widmen wird.

Die Kreativität der Produzenten ist schier grenzenlos. Auch, wenn nicht jedem … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Festivals, Theater

Verschlagwortet mit Ben J. Riepe, dorisdean, Dortmund, Favoriten, Festival, Freie Szene, freies Theater, matthaei und konsorten, Monster Truck, Nordrhein-Westfalen, NRW

Schreib einen Kommentar

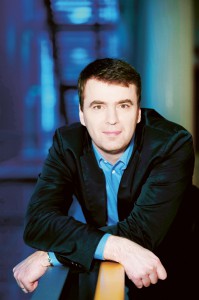

Ohne Zauberhand: Gabriel Feltz und die Dortmunder Philharmoniker eröffnen die Reihe der Sinfoniekonzerte

Gabriel Feltz. Foto: Thomas Jauk/Stage Pictures

Claude Debussy war sein Leben lang verliebt in Spanien. Betreten hat er das Land allerdings nur ein einziges Mal. Seine Musik spiegelt also eher eine Vorstellung wieder, einen Traum des idealen Spanien. Zu hören schon in seinen frühen Liedern, vor allem aber in „Ibéria“ aus den „Images“ für Orchester. Debussy verwendet für die drei Impressionen keine Folklore, sondern er erfindet das Charakteristische neu – und so gut, dass kein Geringerer als Manuel de Falla das spanische Idiom geradezu beispielhaft getroffen sah.

In Dortmund heißt das erste der Philharmonischen Konzerte der neuen Spielzeit – anbiedernd an modisches Neuschreib – „zauber_bilder“. Dem „Zaubrischen“ nähern sich die Philharmoniker und ihr Chef Gabriel Feltz auf drei unterschiedlichen Wegen. … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Musik & Konzert

Verschlagwortet mit Claude Debussy, Dortmunder Philharmoniker, Gabriel Feltz, Konzerthaus Dortmund, Paul Dukas, Peter Tschaikowsky

Schreib einen Kommentar

Als man in Unna um die Kirchenkanzel kämpfte: Philipp Nicolai – Dichter, Pfarrer, Lutheraner

Unser Gastautor Heinrich Peuckmann erinnert an den streitbaren Theologen und Dichter Philipp Nicolai (1556-1608), der zur frühen Literaturgeschichte Westfalens gehört:

Die Unnaer Stadtkirche kenne ich aus meiner Schulzeit. Am dortigen Ernst-Barlach-Gymnasium (damals Aufbaugymnasium) habe ich Abitur gemacht. Jeden Mittwoch morgen fand in der Stadtkirche ein Schülergottesdienst statt.

Natürlich sind wir, als wir älter wurden, oft nicht hingegangen, haben uns am Bahnhof getroffen, Cola getrunken und geredet, aber kurz vor Schluss des Gottesdienstes haben wir uns doch in die Stadtkirche geschlichen, haben oben auf der Empore gesessen und das Schlusslied laut mit geschmettert, so dass sich unsere Lehrer, die natürlich vorne, in der Nähe des Altars saßen, zufrieden umblickten. Ja, es war schön für sie, fromme Schüler zu haben.

Vertont von … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Glaubensfragen, Lebenswege, Literatur, Musik & Konzert

Verschlagwortet mit Calvinismus, Dortmund, evangelisch, Georg Friedrich Händel, Hagen, Hamburg, Händel, Herdecke, Johann Sebastian Bach, Luther, Philipp Nicolai, protestantisch, Unna

Schreib einen Kommentar