Volltextsuche

Archiv aller Beiträge

-

Die 10 neuesten Beiträge

- Zurück in den Sumpf: Jean-Philippe Rameaus nachdenkliche Komödie „Platée“ am Theater Hagen

- Wikinger-Oper mit Potenzial: Dirigent Wolfram-Maria Märtig zur Erstaufführung der „Fritjof-Saga“ am Aalto-Theater Essen

- Prächtig amüsiert: Cäcilia Wolkenburg würdigt mit „E Levve för Kölle“ Konrad Adenauer zum 150. Geburtstag

- Gegen die Idiotie der Teilung: „Berliner Sachen“ von Uwe Johnson in einer ausführlich kommentierten Neuausgabe

- In ärztlichen Wartezimmern: Wenn Bären „Gute Besserung“ brummen

- Fein abgestuftes Kolorit: Frank Peter Zimmermann und die Essener Philharmoniker mit Frank Martin und Franz Schubert

- Witz, Tempo, Herz: Paul Abrahams Operette „Märchen im Grand-Hotel“ hat Premiere in Dortmund

- Stichworte oder: Was man so mithört

- Die Hölle als Tingeltangel: Kafka-Drama „K“ am Berliner Ensemble

- Dortmund im Zwiespalt: Revier, Westfalen oder beides?

Meistgelesen (ab 1.10.23)

- Aufklärung, das unvollendete Projekt – opulente Ausstellung in Berlin

- Als Prügel für Kinder zum Alltag gehörten

- Wie sich die chinesische Lyrik nach und nach von Fesseln befreite und…

- Viele, liebe, beste, schöne, freundliche, herzliche Grüße: Die etwas…

- Entdecker in den Gefilden der Rockmusik: Alan Bangs wird 70 Jahre alt

- Konjunktur mit Fußballbildchen: Das Wunder in Tüten aus Dortmund und…

- Woran Goethe glaubte

- „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ – ein opulenter…

- Wie sich Pflegedienste nennen

- Der Struwwelpeter, der Suppenkasper und ihre Wirkung auf die Kunst –…

- Die Unternehmer-Familie Quandt und ihr Bezug zum Ruhrgebiet

- „Familie Hauser“ als (un)heimlicher Internet-Hit: Viele Millionen…

- Zum Schluß bleibt noch die Altersmilde – Robert Gernhardts „Lichte…

- Kunst-Stoff für Christo – Fabrik in Emsdetten fertigt das Gewebe für die…

- Bedeutsam wie eh und je: George Orwells „Farm der Tiere“ gleich in…

- Kindheit im Ruhrgebiet – Erinnerung an versunkene Zeiten

- Gemischte Gefühle beim Abschied von sämtlichen Dingen: „Später…

- TV-Nostalgie (19): Werner Höfers „Frühschoppen“ – das Sonntagsritual

- TV-Nostalgie (6): Erik Ode als „Der Kommissar“ – Mal…

- Bürgerinitiative peilt ehrgeiziges Ziel an: Altes Dortmunder Rathaus…

- Heino wird 80 – Sind denn alle Geschmäcker nivelliert?

- Die einfachen Dinge des Lebens lieben – Der Schauspieler Heinz Bennent…

- Wo selbst Prominentengräber unscheinbar sind – ein Gang über den…

- Vor 70 Jahren: Als es das Essen nur auf Lebensmittelmarken gab

- Dortmund damals: Beim Betrachten alter Bilder aus der Heimatstadt

- Wahn und Wirklichkeit: „Englischer“ Opern-Doppelabend in Duisburg

- Früher war einfach mehr Kneipe!

- „Mächtiger Körper, Wahnsinn im Glas“: Das Vokabular der Weinverkostung

- Reizendes Kaleidoskop: Anna Vinnitskaya ist Porträtkünstlerin der…

- Trotz allem optimistisch bleiben – die fabelhaft farbigen Welten…

- Von Unna aus ein wenig die Welt verändern – Nachruf auf den vielseitigen…

- TV-Nostalgie (28): „Der goldene Schuß“ mit Lou van Burg – „Kimme,…

- WDR 4: Radio für Senioren – aber ganz anders als früher

- Was ist denn wohl ein Aminaschlupferle? – Neues Buch über „Wörter, die…

- Vom Mikro zur Motorsäge – die zweite Karriere von Pia Lund („Phillip Boa…

- „Tegtmeier“ lebt nicht mehr – Ruhrgebiets-Komiker Jürgen von…

- Die „Essais“ des Michel de Montaigne und ihr deutscher Übersetzer –…

- Der Flaneur braucht kein Ziel

- Dem Ruhrpott seine Sprache

- Entlustet und mohrifiziert – Wortverhunzung und Schlimmeres im…

- Iserlohn: Ein Hauch der weiten Welt im Goethe-Institut – abseits der Metropolen

- Berührende Tragödie: Cecilia Bartoli mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ in…

- Schurke und Biedermann: Ausstellung zum 100. Geburtstag des…

- Vergehende Zeit, hier im Revier: Zum Beispiel die Dortmunder Steinhammerstraße

- Ein Grundklang für Generationen: Bochums Jugendsinfonieorchester feiert…

- Queen für ein ganzes Zeitalter: Vor 200 Jahren wurde die britische…

- Zum Tod von Ulrich Wildgruber: Ein Berserker, der uns sprachlos machte

- Größter Holzhandel weit und breit: Grabstätte führt auf die Spuren einer…

- Der Vater der Luftschiffe: Vor 100 Jahren starb Ferdinand Graf von Zeppelin

- Erich Fried: Schriftsteller, Philanthrop, Vor-Denker und…

- Langer Abschied vom Generalmusikdirektor: Gabriel Feltz wechselt bald…

- Sprachphilosophie aus der Bauernstube – Brian Friels Stück…

- Die Kunst des Schmerzes: Marina Abramović in Bonn

- Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger – ein lehrreicher Rundgang…

- Frauen, die beim Wohnen warten

- Die Geburt des Kinos in Europa: Vor 125 Jahren markierte das Patent der…

- Einkaufen früher und heute

- „Spätlese“ zum 90. von Loriot: Eine Fülle bisher unbekannter…

- Nashorn oder Fuchs: Städtische Symboltiere auf der Straße

- Das Leben ohne Verdünnung: Otto Dix in Düsseldorf

- Vom Hauen und Stechen im Theater: Kampftrainer Klaus Figge im Porträt

- TV-Nostalgie (24): „Der große Bellheim“ – Die älteren…

- 90 Jahre „Kampfbahn Rote Erde“: Wenn Gerd Kolbe erzählt, wird die…

- Nicht nur zum Ende der Zechen-Ära eine Erinnerung wert: August Siegel,…

- Wenn Bäume Zähne zeigen

- Lachen gegen die absurden Regeln der Welt: Vor 50 Jahren starb Stan Laurel

- TV-Nostalgie (22): „Ein Herz und eine Seele“ – als…

- Es könnte ruhig ein wenig mehr sein – Museum Folkwang zeigt Werke Lyonel…

- „Wie eine Straßenköter-Mischung“ – Jugendstil und Artverwandtes im…

- Hömma, Dingenskirchen, ey! Und schon wieder liegt ein Asterix-Band auf…

- Seelenfenster geöffnet: Tschaikowskys „Eugen Onegin“ in Krefeld-Mönchengladbach

- Kreativer Kosmos, künstlerischer Klamauk – Martin Kippenberger in der…

- Beyenburg mit seinem Stausee – ein bergisches Idyll am Rande von Wuppertal

- Zum Tod von Marianne Faithfull – Rückblick auf ein Konzert von 1999

- Beispiel Dortmund: Mit Karstadt schwinden auch Erinnerungen

- TV-Nostalgie (32): Bernhard Grzimeks „Ein Platz für Tiere“…

- Das Ruhrgebiet – von allen Seiten betrachtet: 100 Jahre…

- TV-Nostalgie (35): Konversation mit Kitzel – „Je später der…

- Vom Fluch frühen Ruhms: Der Pianist Jan Lisiecki im Konzerthaus Dortmund

- TV-Nostalgie (17): „Wünsch Dir was“ – als Dietmar Schönherr für…

- Unbewusstes aus der Dunkelkammer – Bilder des deutschen…

- Impressionismus und Fotografie – zwei Wege in die Moderne

- TV-Nostalgie (27): „Auf der Flucht“ – Als Dr. Richard…

- Beklemmend schön: „Der Hamiltonkomplex“ mit dreizehn…

- Von Nöttelefönes, Klötenköhm und Halfjehang – ein Herkunftswörtbuch zur…

- Schloss Cappenberg: Nach langer Schließung kehrt bald wieder Leben ein

- Im 100. „Schreibheft“: Vergessene, verkannte, verschollene…

- Mathematiker kontra Verbrecher – Antti Tuomainens Comedy-Thriller „Der…

- „Wenn der Wind von Hörde kam, roch es wie Pech und Schwefel“…

- „Schwarze Kohle, rotes Licht“ – Schwere Jungs erinnern sich an ihr…

- Geflüchtete Kinder in der Schule: Essener Gymnasium am Stoppenberg gibt…

- Bye-bye, Sabine – ein Nachruf auf die Dortmunder Krimiautorin Sabine Deitmer

- „Geh nicht durchs Gewischte!“ – Torsten Sträters „Heimspiel“…

- Der BVB verteilt alljährlich über 155.000 Plastikkarten – muss das denn sein?

- Natur und Kunst, Schönheit und Grauen: Vor 150 Jahren starb der…

- Erst Rocksängerin, dann Bildhauerin – Pia Bohr: „In der Kultur haben es…

- Für die Benachteiligten schreiben: Die Werkstatt Dortmund im „Werkkreis…

- Onkel Dagoberts Traum: Deutschlands größter Geldspeicher steht…

- Bumsfideler Bergmann anno 1971: „Laß jucken Kumpel“ – der etwas…

- Wer erweckt dieses frühere Kino zum Leben?

- Dem „göttlichen Claudio“ zum 450. Geburtstag: Monteverdi bringt in…

- TV-Nostalgie (11): Loriot – Humor mit Stil

- Hohe Belastung mit Umweltgift PCB: Uni Bochum reißt zwei Großgebäude ab

- Rekonstruktion einer Abtreibung von 1964 – „Das Ereignis“ von Annie Ernaux

- TV-Nostalgie (15): Robert Lembkes „Was bin ich?“ – die…

- Mit vokalem Volldampf durch Georgien: Der Trinity Cathedral Choir aus…

- Hach! Hihi! Huch! – Mal wieder ein Buch zur putzigen Dingwelt der…

- „Haus der Löcher“: Ödnis im Porno-Paradies

- Perfekt, freudlos – das Folkwang-Museum zeigt italienische Malerei…

- Das Ruhrgebiet war gegen Nazis nicht immun: Schon 1932 füllte Hitler die…

- Ruhrgebiets-Flamenco: Rafael Cortés brilliert in der Lichtburg Essen

- Stadt, Land, Fluss: Andreas Gursky in Düsseldorf

- Wie die Kunst auf die Industrialisierung reagierte – „Vision und…

- Auf dem Berg der Wahrheit – Ein Spaziergang auf den Spuren von…

- Garantie auf Gänsehaut: Das Gesangsoktett VOCES8 sprengte beim…

- Schrecken und Schönheit der Natur – Münster zeigt grandiose…

- Das Revier im Paket: Adolf Winkelmanns Ruhrgebiets-Filme im Kino und auf DVD

- Schonungsloser Blick auf Missstände seiner Zeit: Vor 150 Jahren starb…

- Lars Vilks „Nimis“: Kunstwerk aus Treibholz reizt seit Jahrzehnten…

- Goethe-Institut – auf Wellenlänge der neuen Außenministerin

- Joachim Meyerhoff: Literarisches Denkmal für die Mutter

- Der erste Opernstar der Schellack-Zeit: Vor 100 Jahren starb der…

- Das Erbe von „Tegtmeier“ wirkt weiter – Jürgen von Manger wurde…

- Erfinder des Saxophons: Vor 200 Jahren wurde Adolphe Sax geboren

- Kriegsende an der Ruhr: Bei Hattingen gab es „Friendly Fire“

- Duplikate für den historischen Ostfriedhof – warum muss das denn sein?

- Die Posen des jungen Werther – Joachim Meyerhoff im Einpersonen-Stück…

- Verzicht auf die Katastrophe: „Schwanensee“ am Essener Aalto-Theater

- Mäuse, Schweinchen, Feen und Pinguine: Sehenswerte Trickserien für…

- Der Krebs und der Krieg – Robert Gernhardts erschütternde „K-Gedichte“

- Schneller Fuchs, träger Hund, Bayern und Sylt oder: Das ganze Alphabet…

- „Zupacken Ehrensache“: Wie die Ruhris mit einem…

- Grenzgänge an der Küste – die melancholischen Meeresbilder des Hermann Buß

- Frank Zappa enttäuscht Publikum in Ahlen – ganz im Gegensatz zu Rory Gallagher

- „Ruhrgold“ und silberne Pommes-Picker

- Olympische Spielstraße, München, 1972 – Erinnerungen an ein fröhliches…

- Alles so schön bunt hier – „Das Spiel ist aus“ nach Jean-Paul…

- Alles auf Anfang: Wie die Künstlergruppe „junger westen“ im…

- Songs für die Ewigkeit: Zum Tod des großen Dichters und Sängers Leonard Cohen

- Neustart bei den „Mitternachtsspitzen“: Da geht noch was…

- Werke von großer Aussagekraft – eine nachdrückliche Erinnerung an…

- „Schöne Scheiße“ im Dortmunder Museum: Die stets unfertige Welt…

- „Was für ein Jahr!“ (Gesammelte Grußformeln, 2020er…

- Von „Alka Seltzer“ bis „Schapusiak“ – Spitznamen, mit denen…

- Als Frauen aus der Rolle fielen – ein Abend mit Super-8-Filmen der 60er…

- Personenkult um einen deutschen Star: „I want absolute beauty“ wird…

- TV-Nostalgie (9): „Bonanza“ – eine Western-Serie für…

- Auto des Wirtschaftswunders: Vor 60 Jahren feierte Volkswagen die erste Million

- Musiker-Anekdoten: Mi-mi-mi-mausetot

- TV-Nostalgie (13): „Stahlnetz“ – der…

Schlagwort-Archive: Von der Heydt-Museum

Impressionismus und Fotografie – zwei Wege in die Moderne

Fotografie im Geiste des Impressionismus – Peter Henry Emerson: „Seerosenpflücken“, 1886 (Platindruck, 19,5 x 29 cm). Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung, erworben 1989, Sammlung Rolf Mayer. (© Foto: bpk / Staatsgalerie Stuttgart / Peter Henry Emerson)

Es gab nicht viele deutsche Museen, die impressionistische Kunst lange vor dem Ersten Weltkrieg gesammelt haben, als sie noch nicht kanonisiert war. In Berlin, Hamburg, München und Bremen waren sie immerhin frühzeitig dabei – und wohlgemerkt in Wuppertal, wo das örtliche Kunsthaus vor 120 Jahren (genau: am 25. Oktober 1902) bürgerschaftlich gegründet wurde.

Mit dem Pfund der frühen Ankäufe (u. a. Werke von Sisley, Signac, Cézanne, Monet) lässt sich noch heute wuchern, und so bestreitet man jetzt abermals überwiegend aus Eigenbesitz eine Ausstellung zum Themenkreis. … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Fotografie, Geschichte, Kunst & Museen, Technik

Verschlagwortet mit Fotografie, Impressionismus, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

„Freundschaftsanfrage“: Künstlerische Stellungnahmen zur Wuppertaler Sammlung

Die Spur der Sonne, erfasst mit exakter Zeit und Koordinaten: Hans-Christian Schinks Fotografie „2/20/2010, 6:53 am – 7:53 am, S 37°40,831`E 178°32.635″ – aus der Serie „1h“, 2003-2010. (© Hans-Christian Schink)

Wuppertals Von der Heydt-Museum legt eine neue Ausstellungsreihe auf. Als wären wir im sozialen Netzwerk, heißt die Serie „Freundschaftsanfrage“. Der erste Künstler, der sie angenommen hat, ist Hans-Christian Schink, er wurde 1961 in Erfurt geboren und betont – vor, neben und nach aller Weltoffenheit – seine ostdeutsche Identität.

Konzept der „Freundschaftsanfrage“: Gegenwartskünstler (Frauen inbegriffen) sollen auf Einladung gezielt Stellung zu ausgewählten Stücken der reichhaltigen Wuppertaler Sammlung beziehen. Der Fotograf Schink reagiert auf gemalte Landschaften, insbesondere aus dem 19. Jahrhundert. In der Zeit, als er „sehen gelernt“ habe, so Schink, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Fotografie, Kunst & Museen, Weite Welt

Verschlagwortet mit Eigenbesitz, Fotografie, Freundschaftsanfrage, Hans-Christian Schink, Sammlung, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

„Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ – ein opulenter Vergleich in Wuppertal

Alexej von Jawlensky: „Mädchen mit Pfingstrosen“ (1909), Öl auf Pappe auf Sperrholz, 101 x 75 cm (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

Von den Künstlergruppen „Brücke“ und „Blauer Reiter“ glaubt man schon so manches gesehen zu haben. Wie aber, wenn nun Kernbestände dreier bedeutender Sammlungen eine neue, teilweise ungewohnte Sicht auf die vermeintlich altbekannten Werke erlauben würden? So wie jetzt in Wuppertal, wo das Von der Heydt-Museum seinen einschlägigen Eigenbesitz mit etlichen Leihgaben der Kunstsammlungen Chemnitz und des Buchheim Museums in Bernried anreichert.

Insgesamt 160 Werke, 90 Gemälde und 70 Arbeiten auf Papier, kann Wuppertals Museumschef Roland Mönig als Kurator der Ausstellung „Brücke und Blauer Reiter“ zeigen. Etwaige Lücken der drei genannten Sammlungen werden durch ergänzende Einzelstücke aus anderen Museen sinnvoll geschlossen.… Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Buchheim Museum, Der Blaue Reiter, Die Brücke, Expressionismus, Frédéric Bußmann, Künstlergruppen, Kunstsammlungen Chemnitz, Roland Mönig, Von der Heydt-Museum, Wuppertal, „Brücke und Blauer Reiter"

Schreib einen Kommentar

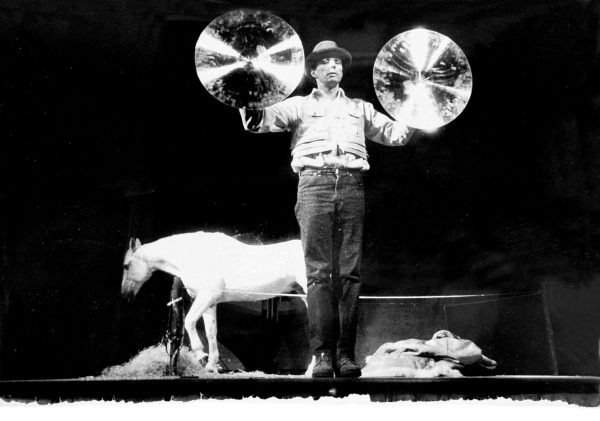

Joseph Beuys auf der Spur: Aktions-Fotografien von Ute Klophaus in Wuppertal

Große Geste: Joseph Beuys bei der Aktion „Titus/Iphigenie“ (J. Beuys/J. W. v. Goethe/C. Peymann/W. Shakespeare/W. Wiens). 29. Mai 1969, 20 Uhr, Theater am Turm, Frankfurt am Main. Fotografie: Ute Klophaus, Bromsilberabzug auf Papier, schwarzweiß, Risskante unten (Courtesy Sammlung Lothar Schirmer | © Nachlass Ute Klophaus / © für das Werk von Joseph Beuys: VG Bild-Kunst, Bonn, 2021)

Nein, beim vielfältigen Ausstellungsreigen im Beuys-Gedächtnisjahr soll Wuppertal auf keinen Fall abseits stehen, meint Roland Mönig, Direktor des Von der Heydt-Museums. Sein Haus hat sich ein spezielles, bislang nur selten beleuchtetes Thema ausgesucht, nämlich Fotografien, die Ute Klophaus (1940-2010) von Aktionen des Joseph Beuys (1921-1986) aufgenommen hat.

Rund 230 Arbeiten umfasst die von Antje Birthälmer kuratierte Schau. Bemerkenswerte Traditionslinie: Schon die erste Einzel-Präsentation … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Fotografie, Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Aktionen, Fotografien, Joseph Beuys, Ute Klophaus, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

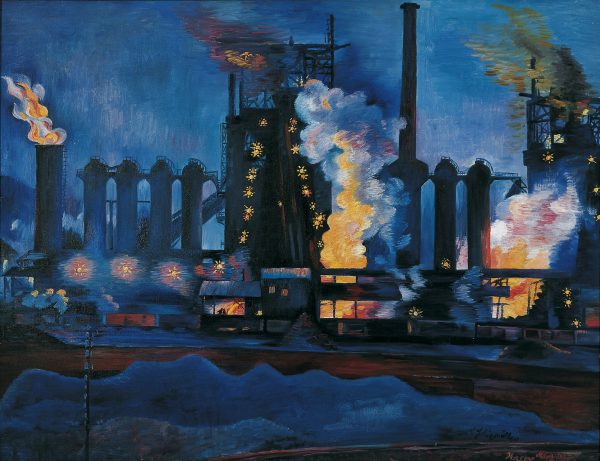

Wie die Kunst auf die Industrialisierung reagierte – „Vision und Schrecken der Moderne“ in Wuppertal

Conrad Felixmüller: „Hochöfen, Klöckner-Werke, Haspe, nachts“ (1927). Von der Heydt-Museum, Wuppertal. © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Mit einem Stipendium ausgestattet, hätte der Künstler Conrad Felixmüller nach Rom reisen können, doch er hat sich fürs Ruhrgebiet entschieden und dort – beispielsweise – das Ölbild „Hochöfen, Klöckner-Werke, Haspe, nachts“ (1927) gemalt. Felixmüller war sichtlich fasziniert vom gigantischen Industriebetrieb, dessen stählerne Kolosse geradezu erhaben aufragen. Sein Bild kündet visionär vom Werden einer neuen Zeit.

Ganz anders zeigt Hans Baluschek die Folgen der Industrialisierung im Revier, so etwa mit seinem Bild „Arbeiterinnen (Proletarierinnen)“ von 1900. Viele, viele Frauen verlassen bei Schichtende das Werksgelände, sie kommen auf die Betrachtenden zu. Die elend gleichmacherischen Lebensumstände haben ihnen einen Großteil ihrer Individualität geraubt, nur noch bei näherem … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Arbeitswelt & Beruf, Geschichte, Gesellschaft, Region Ruhr, Technik, Utopien & Dystopien, Wirtschaft & Geld

Verschlagwortet mit Friedrich Engels, Industrialisierung, Proletariat, Vision und Schrecken der Moderne, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Wuppertaler Gesprächsreihe sammelt Ideen

Wie können sich die Museen – auch und gerade „seit Corona“ – aufstellen, um womöglich neues Publikum zu erschließen? So lautet eine Kernfrage der fünfteiligen Gesprächsreihe, zu der Roland Mönig, neuer Direktor des Wuppertaler Von der Heydt-Museums, Kolleg(inn)en aus anderen NRW-Häusern eingeladen hat. Just wegen Corona ist die Reihe nun als Videoschalte ins Netz gewandert. Das Motto lautet nach wie vor: „possible to imagine“. Und ja: So manches ist vorstellbar.

„possible to imagine“: So sieht es aus, wenn man sich zur Wuppertaler Videoschalte anmeldet. (Screenshot des Zoom-Bildschirms)

Gestern Abend schloss sich als vierter von fünf Terminen ein Gespräch mit Felix Krämer an, dem Direktor des Düsseldorfer Kunstpalastes. Dessen ausgedehnte Häuser beherbergen beispielsweise auch angewandte Kunst und Design, so dass Krämer … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Gesellschaft, Kultur an sich, Kunst & Museen, Netzwelten & KI

Verschlagwortet mit Corona, Düsseldorf, Felix Krämer, Gesprächsreihe, kunstpalast, NRW-Museumsleitungen, possible to imagine, Roland Mönig, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Ein Kommentar

Wie entsteht eigentlich eine Ausstellung? Wuppertaler Museum gibt hochinteressante Einblicke

Man wird ihn vermissen: Wuppertals scheidender Museumsdirektor Gerhard Finckh hinter seinem (arrangierten) Schreibtisch, der diesmal zum Ausstellungsstück geworden ist. Im Hintergrund: Zeugnisse der Bürokratie und Fotoschnipsel der Exponate. (Foto: Bernd Berke)

Seltsame Ausstellung! Da findet man etliche unausgepackte Bilderkisten, hie und da liegen Sägespäne auf dem ansonsten sorgsam gereinigten Museumsboden. Als Besucher kommt man zudem an einem unaufgeräumten Schreibtisch (Stichwort „kreatives Chaos“) vorbei – und in einem Raum lehnen leere Bilderrahmen an den Wänden. Nanu? Sind die Museumsleute nicht fertig geworden?

Nun, es ist nur die eine Seite dieser Schau, mit der es eine spezielle, hochinteressante Bewandtnis hat. Die andere ist durchaus von gewohnter Opulenz und zeigt vielfach famose Kunst aus den reichen Beständen des Wuppertaler Von der Heydt-Museums. Anhand … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Arbeitswelt & Beruf, Gesellschaft, Kunst & Museen, Stilfragen

Verschlagwortet mit Ausstellung, Blockbuster – Museum, Gerhard Finckh, Hinter den Kulissen, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

Manet in Wuppertal und der Traum von Paris

Um es gleich zu sagen: Manets „Olympia“ und sein herrlich skandalöses „Frühstück im Grünen“ kleben nur als Fototapeten im Von der Heydt-Museum. Wir sind nun mal in Wuppertal und können von Paris nur träumen.

Désolée, Mesdames et Messieurs, tut mir leid! Die Originale blieben im Musée d’Orsay, was immerhin so gnädig war, eine Miniatur namens „Die Zitrone“ auszuleihen. Doch auch ohne die weltberühmten Bilder ist die Schau um Edouard Manet (1832-1882) und seine Kollegen allemal einen Kunstausflug wert.

Wie schon oft ist es Direktor Gerhard Finckh gelungen, mit Schätzen aus der Sammlung ein hoch populäres Thema auszustatten. Sicher könnte man sagen, dass dabei immer ein bisschen Mogelei im … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Edouard Manet, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

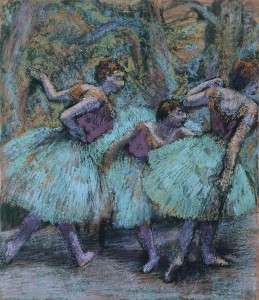

Superbes Duett: Degas und Rodin im Wuppertaler Museum

Edgar Degas: „Drei Tänzerinnen“ (blaue Röcke, rote Mieder), um 1903. Pastell auf Papier und Karton (Fondation Beyeler, Riehen/Basel – Sammlung Beyeler, Foto Peter Schibli, Basel)

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Auguste Rodin, Edgard Degas, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

Geisterhafte Unwirklichkeit des Materials: Gips-Arbeiten Henry Moores in Wuppertal

Henry Moore: Working Model for Reclining Figure Bone Skirt, 1977. Foto: Henry Moore Foundation

Henry Moore (1898 bis 1986) ist vor allem durch seine eleganten, expressiven Bronzeplastiken bekannt geworden. Dass er auch Arbeiten in Gips anfertigte und dieses Material am Ende seines Schaffens immer mehr schätzte, ist Kunstfreunden kaum bewusst. Erstmals in Deutschland zeigt der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal nun eine größere Auswahl von Moores Gips-Skulpturen.

Die empfindlichen Kunstwerke sind mit Unterstützung der Henry Moore Foundation von Großbritannien nach Deutschland gekommen. Dreißig Arbeiten aus drei Jahrzehnten zeigen, wie Moore die eigentlich als Vorstufen für Bronzeskulpturen dienenden Gipsmaquetten allmählich als eigenständige Originale betrachtete, sie nach dem Bronzeguss nachträglich kolorierte oder – etwa durch Reliefierung – weiter bearbeitete. Einige bildhauerische Ideen hat … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Henry Moore, Skulpturenpark, Tony Cragg, Von der Heydt-Museum, Waldfrieden, Wuppertal

Schreib einen Kommentar

Ins Innere der Dinge vordringen – die Wuppertaler Werkschau des Tony Cragg

Eine dermaßen weit ausgreifende Einzelausstellung hat es im Wuppertaler Von der Heydt-Museum noch nie gegeben: Für diesen Künstler hat Museumschef Gerhard Finckh gleich alle drei Etagen des Hauses freiräumen lassen. Der 1949 in Liverpool geborene Bildhauer Tony Cragg, so Finckh, sei ein „Weltstar“ der Kunst. Noch dazu lebt der Brite seit den 1970er Jahren in Wuppertal.

Nun also richtet ihm seine Wahlheimat die erste umfassende Retrospektive aus – und nicht etwa London oder Paris. Gar üppig, ja geradezu ausufernd füllt skulpturale Formenvielfalt mitsamt begleitenden Arbeiten 26 Räume. Cragg und sein 20köpfiges Team haben die aufwendige Aufstellung weitgehend selbst besorgt. Rund 120 dreidimensionale Arbeiten, manche um die 800 Kilogramm schwer, breiten sich jetzt aus, dazu Fotografien … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Parts of the World, Retrospektive, Tony Cragg, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Ein Kommentar

„Weltkunst“ ohne Grenzen – Wuppertal zeigt die famose Sammlung des Eduard von der Heydt

Von einem veritablen „Großereignis“ spricht Wuppertals Museumsdirektor Gerhard Finckh, der zwar zu schwelgen weiß, aber nicht zu maßlosen Übertreibungen neigt. Man zeige – in bislang beispielloser Breite – wesentliche Teile der bedeutendsten deutschen Kunstsammlung, die hauptsächlich in den 1930er und 40er Jahren aufgebaut wurde.

Konkreter: Wuppertal würdigt den Mann, dem es quasi seine grandiosen Museumsbestände und seinen bleibenden Rang in der Kunst-Landschaft verdankt. Wenn man es pathetisch sagen mag: Alle Stockwerke des Hauses sind nun von Sammlergeist des Eduard von der Heydt erfüllt.

Vincent van Gogh: „Kartoffelsetzen“ (1884). Vermächtnis Eduard von der Heydt, 1964 (Foto: Von der Heydt-Museum Wuppertal)

Seit 1962 trägt das Museum den Namen Von der Heydts. Er hat der Stadt nicht nur unermasslichen Kunstbesitz vermacht, sondern auch … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Kunst & Museen, Lebenswege, Wirtschaft & Geld

Verschlagwortet mit Bankier, Eduard von der Heydt, Museum Rietberg, Von der Heydt-Museum, Weltkunst, Wuppertal, Zürich

Ein Kommentar

„Menschenschlachthaus“: Wie die Kunst den Ersten Weltkrieg nicht fassen konnte

Gert Heinrich Wollheim: „Der Verwundete“ (1919), Öl auf Holz (Privatbesitz Berlin / © Nachlass Gert Wollheim)

Als auch die Künstler in den Ersten Weltkrieg geraten, ist ihre anfängliche Kampfes-Euphorie sehr bald vorüber. Die Bilder vom Kriege, zwischen 1914 und 1918 entstanden, enthalten hin und wieder patriotische Appelle, doch kaum noch triumphale Gesten.

Ja, die Kunst macht sich geradezu klein vor der schrecklich übermächtigen Wirklichkeit, wie man jetzt in einer bemerkenswerten Wuppertaler Ausstellung sehen kann. So manche Skizze ist im Schützengraben oder an der Frontlinie entstanden. Dorthin konnte man keine Staffeleien und Leinwände mitnehmen. Doch auch die im Atelier gemalten Ölbilder haben meist bescheidene Ausmaße.

„Menschenschlachthaus“ heißt die Ausstellung mit drastischer Deutlichkeit, der Untertitel lautet „Der Erste Weltkrieg in der französischen … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Fotografie, Geschichte, Krieg & Frieden, Kultur an sich, Kunst & Museen, Politik und so

Verschlagwortet mit Deutschland, Erster Weltkrieg, Frankreich, Max Beckmann, Menschenschlachthaus, Otto Dix, Reims, Vallotton, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

2 Kommentare

Peter Paul Rubens, Maler und Diplomat in den Zeiten des Krieges

Zu Van Gogh und Rubens können auch alle Kunstfernen was ausposaunen: Der eine hat sich ein Ohr abgeschnitten, der andere vorzugsweise üppige Frauen gemalt. Und fertig. Was gleichfalls im populistischen Sinne bestens ankommt: Rubens war zu seinen Lebzeiten der weltweit teuerste Maler, auch heute würde er – käme überhaupt etwas auf den Markt – mit vorn liegen. Wuppertals Von der Heydt-Museum kann also schon mal auf einen Berühmtheits-Bonus bauen, wenn es nun rund 50 Gemälde und Skizzen von Peter Paul Rubens (1577-1640) zeigt. Museumschef Gerhard Finckh und sein Team wissen solche günstigen Vorgaben zu nutzen und peilen die magische Marke von 100 000 Besuchern an. Inhaltlich gehen sie aber deutlich über solche Äußerlichkeiten hinaus und treten mit ordnendem Konzept an.… Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Glaubensfragen, Kunst & Museen, Philosophie, Politik und so

Verschlagwortet mit Antwerpen, Diplomatie, Katholizismus, Medici, Peter Paul Rubens, Protestantismus, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Peter Paul Rubens, Maler und Diplomat in den Zeiten des Krieges

Der leuchtende Augenblick – Wuppertaler Museum präsentiert den deutschen Impressionisten Max Slevogt

Von Bernd Berke

Wuppertal. Jetzt ist das „Dreigestirn“ der deutschen Impressionisten komplett: Nach Ausstellungen über Max Liebermann und Lovis Corinth zeigt Wuppertals Von der Heydt-Museum nun Werke von Max Slevogt (1868-1932), der sonst stets etwas im Schatten der beiden anderen Größen steht.

Man konzentriert sich auf Slevogts „Berliner Jahre“ ab Ende 1901. Der gebürtige Landshuter Slevogt hatte sich in München zunächst an die realistische Sichtweise eines Wilhelm Leibl gehalten, dann aber Bilder wie „Danae“ (eine perspektivisch rigoros gestauchte Nackte) riskiert. In der eher konservativen Bayern-Metropole sah man durch diese respektlose Darstellung den antiken Mythos beschmutzt. Es gab also Ärger.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zugleich war just in jenen Jahren Berlin das neue, aufstrebende Kunstzentrum. Slevogt, dem der Ruf … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Max Slevogt, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Der leuchtende Augenblick – Wuppertaler Museum präsentiert den deutschen Impressionisten Max Slevogt

Luftige Bilder zum Durchatmen – Werke von Max Liebermann in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Pomp und Pathos der Gründerzeit waren ihm wesensfremd. Max Liebermann (1847-1935) stammte aus großbürgerlichem Hause. Von früh auf an gediegenen Reichtum gewohnt, hatte er das Imponiergehabe von nationalistischen Emporkömmlingen eben nicht nötig. Doch den Künstler bewegte das Leben jener Menschen, die mit harter Arbeit ihr kärgliches Dasein fristeten.

Im stilistischen Gefolge der niederländischen Genremalerei (die sich freilich oft in derben Zechgelagen und erotischem Handgemenge genügte), malte Liebermann Bauern, Knechte, Mägde, Korbflechter, Gänserupferinnen, Näherinnen oder Waisenkinder – und zwar keineswegs „von oben herab“.

Keine Sozialkritik, aber auch keine falsche Idylle

Diese zumeist erdfarben dunklen Bilder lassen den einfachen Leuten ihre Würde. Von barscher Sozialkritik sind sie eben so weit entfernt wie von verlogener Idylle. Statt dessen: Realistisch … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Max Liebermann, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Luftige Bilder zum Durchatmen – Werke von Max Liebermann in Wuppertal

Wenn die kulturelle Mischung stimmt – Wuppertaler Ausstellung „Russisch Paris“ häuft Beispiele für internationalen Einfluss an

Von Bernd Berke

Wuppertal. Wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen, so können sich die schönsten und buntesten Mischformen ergeben. Das gilt nicht nur unter lebendigen Menschen, sondern auch auf dem Felde der Malerei: „Russisch Paris“ heißt die neue Wuppertaler Ausstellung, die schon im Titel eine neue „Legierung“ schimmern lässt.

Gemeint ist der Einfluss russischer Künstler in der französischen Metropole, welche wiederum die Neubürger prägte. Die Schau erfasst den langen, wechselvollen Zeitraum zwischen 1930 und 1960. Vor allem aus politischen Gründen gab es seinerzeit etliche russische Einwanderungswellen in Paris.

Flucht vor Stalin an die Seine

In den 1930er Jahren lebten über 80 000 Russen an der Seine – darunter zahllose Maler, Bildhauer und Komponisten. Eine kreative Kolonie also. Sie kamen, als der stalinistische … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Archipenko, Chagall, Delauney, Kandinsky, Lipchitz, Paris, Russisch Paris, St. Petersburg, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Wenn die kulturelle Mischung stimmt – Wuppertaler Ausstellung „Russisch Paris“ häuft Beispiele für internationalen Einfluss an

Monumente einer milden Harmonie – Claus Bury zeigt seine architektonischen Visionen in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Es sieht aus wie das Modell einer Stadt für die „Ewigkeit“. Da hat einer allerlei architektonisches Vokabular zwischen Babylon und Altägypten, Azteken-Bauten und so genannter Postmoderne durchgespielt.

Der Modellbauer, dessen Einzel-Entwürfe hin und wieder realisiert werden, heißt Claus Bury, wurde 1946 geboren und lehrt Grundlagen architektonischer Gestaltung an der Gesamthochschule Wuppertal. Jetzt stellt er seine zwischen 1980 und 2001 entstandenen Kreationen im Von der Heydt-Museum aus.

Damit man sich die vom Künstler imaginierten Dimensionen vorstellen kann, stehen im Museum Menschenfigürchen vor und zwischen all den Modellen von Torbögen, Pyramiden, Brücken, Säulen und Treppen. Manchmal wirken diese Menschlein ganz verloren im Monumentalen, oft aber auch gleichsam aufgehoben im großen Ganzen. Vielleicht stehen ja gar religiöse Vorstellungen dahinter. … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Architektur & Städtebau, Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Architektur, Claus Bury, Holz, Modelle, Spannungsbogen, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Monumente einer milden Harmonie – Claus Bury zeigt seine architektonischen Visionen in Wuppertal

Als die Zukunft brodelte – Wuppertaler Ausstellung aus dem Umkreis der russischen „Futuristen“

Von Bernd Berke

Wuppertal. Mit grell bemalten Gesichtern und in wallenden Phantasie-Gewändern zogen sie durch Moskau oder St. Petersburg. Manche trugen auch schrille gelbe Brillen zur Schau. Wenn sie sich zu Gruppen vereinten, nannten sie sich beispielsweise „Karo Bube“ oder „Eselsschwanz“.

Etwas verrückte „Szenen“ gab es eben schon lange vor unserer Zeit. Besagte Leute waren russische Künstler, Musiker und Dichter um 1910. Mit dem Furor der Jugend forderten sie, die gesamte bisherige, „von Ratten zerfressene“ Kultur müsse erneuert werden. Ganz und gar der Zukunft zugewandt, verstanden sie sich als „Futuristen“ – ein Wort, das in Italien erst später aufkam.

„Die Russen sind da“, verkündet ein großes Transparent vor dem Eingang. Fast klingt’s wie eine Reminiszenz an Ängste aus dem Kalten … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Futurismus, Ljubow Popowa, Natalija Gontscharowa, Russland, St. Petersburg, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Als die Zukunft brodelte – Wuppertaler Ausstellung aus dem Umkreis der russischen „Futuristen“

Verklärter Blick ins Jenseits – Werkschau über den Schweizer Ferdinand Hodler in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Wahrheit geht vor Schönheit. So lautete ein Leitspruch des Malers Ferdinand Hodler (1853-1918), doch er hielt sich nicht immer daran. Tatsächlich wirken manche seiner Bilder etwas derb, ja ungeschlacht. Doch mindestens eben so sehr liebte er die andächtigen Motive, den verklärten Blick in ätherische Unendlichkeit. Wuppertals Von der Heydt-Museum zeigt in seiner Werkschau mit rund 140 Arbeiten beide Seiten des Schweizers.

Hodler stammte aus ärmsten Verhältnissen. Vor Beginn seiner Künstlerlaufbahn posierte er für Fotografien im geliehenen Anzug und im kurzzeitig gemieteten Atelier. Beides konnte er sich noch nicht dauerhaft leisten, doch er probte schon mal die großen Gesten eines Arrivierten.

Schon in jungen Jahren Waise geworden, musste er später oft genug erleben, wie der Tod ihm … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Ferdinand Hodler, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Verklärter Blick ins Jenseits – Werkschau über den Schweizer Ferdinand Hodler in Wuppertal

Der Abschied vom alten Plunder – „Wien um 1900″ im Wuppertaler Museum

Von Bernd Berke

Wuppertal. Auf kostbare Art wird man in dieser Ausstellung empfangen. Geht man die Treppe hinauf, schaut man schräg von unten auf ein Damenbildnis: In sattem Purpurrot leuchtet Hans Makarts Porträt der Dora Fournier-Gabillon. Ihr Kleid sieht sündhaft teuer aus. Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man aber Risse im Gemälde. Der Künstler selbst hat wütend darauf eingedroschen, als ihn die Dargestellte nicht heiraten mochte.

Wie sich die Kunst. in „Wien um 1900″ (Ausstellungstitel) von solch opulenten Salonbildern zum ornamentalen Jugendstil und schließlich zum Expressionismus entwickelte, das kann man nun im Wuppertaler Von der Heydt-Museum studieren, in einer klug konzentrierten Schau mit Porträts und Interieurs, ergänzt durch kunstvoll gestaltete Möbelstücke und Gebrauchsgegenstände jener Epoche.

Einmal mehr kann Wuppertal (in … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Klimt, Koloman Moser, Makart, Richard Gerstl, Schiele, Von der Heydt-Museum, Wien um 1900 – Der Blick nach innen, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Der Abschied vom alten Plunder – „Wien um 1900″ im Wuppertaler Museum

Bilder einer Schwangerschaft – Großformatige Serie von Norbert Tadeusz in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Manchmal ist es schon erstaunlich, wie Künstler über ihre Arbeit sprechen: „Das Malen finde ich nicht so wichtig. Dieses ganze Hin- und Herschieben von Farbe interessiert mich nicht. Ich bin kein ,Malschwein‘. Mir geht es um Bilder.“ Wie meint Norbert Tadeusz das bloß?

Nun, am liebsten umginge er den Prozeß der Herstellung, weil der vielleicht schrundige Spuren auf der Bildfläche hinterläßt. Statt dessen möchte er Werke schaffen, die wirken „wie aus einem Guß, aber noch nicht erkaltet“; als seien sie nicht mühsam geschaffen, sondern gleich fertig vorhanden. Dabei tüftelt er doch an einem Bild oft mehrere Monate lang.

20 großformatige Gemälde des gebürtigen Dortmunders (Jahrgang 1940), der das Handwerk zunächst in seiner Heimatstadt bei Gustav Deppe … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Norbert Tadeusz, Olimpia, Schwangerschaft, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Bilder einer Schwangerschaft – Großformatige Serie von Norbert Tadeusz in Wuppertal

Die artige Avantgarde – Wuppertals Museum zeigt Ausstellung über Worpsweder Künstlerkolonie

Von Bernd Berke

Wuppertal. Idyllen, wohin man auch blickt: Die Bäuerin stillt am Ackersrande ihr Kind. Der Pfarrer hält eine Andacht im Freien – und alle lauschen demutsvoll. Die alte Märchenerzählerin spinnt Geschichten aus, die Kleinen bleiben ganz brav dabei. Es herrscht, so scheint es, tiefer Frieden im Land.

Der Eindruck von artigen, frommen und tugendsamen Zeiten läßt kaum den Gedanken aufkommen, daß die berühmte Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen, in der solche Bilder entstanden sind, bei den Zeitgenossen als ein Posten der Moderne gegolten hat. Paßt das denn zusammen: heile Welt der Ackerkrume und avantgardistischer Anspruch?

Unverfälschte Natur gesucht

Otto Modersohn, Fritz Mackensen, Heinrich Vogeler, Fritz Overbeck und Hans am Ende wollten, nach dem Beispiel französischer Freiluftmaler, in möglichst unverfälschter … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Allgemein

Verschlagwortet mit Die Worpsweder Maler, Fritz Mackensen, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler, Otto Modersohn, Von der Heydt-Museum, Worpswede, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Die artige Avantgarde – Wuppertals Museum zeigt Ausstellung über Worpsweder Künstlerkolonie

Flimmern der Freiheit – Wuppertaler Retrospektive zur Bewegungs-Kunst des Gerhard von Graevenitz

Von Bernd Berke

Wuppertal. Mit seinem Publikum hat es Gerhard von Graevenitz (1934-1983) nicht leicht gehabt. Er fand es fade, daß sich viele Leute für die elektrische Apparatur hinter seiner Bewegungskunst interessierten. Auch die psychedelische Wahrnehmung seiner Bilder war ihm ein Greuel: LSD-Schlucker, die sich um 1 968 im Rausch vor seine Werke legten und die optischen Effekte als Zutat genießen wollten, konnten ihm gestohlen bleiben.

In der Retrospektive des Wuppertaler Von der Heydt-Museums sind jetzt 72 Bilder und Objekte des oft verkannten Mannes zu sehen, der 1983 bei einem Flugzeugabsturz in der Schweiz ums Leben kam. Schwerpunkte: Op-art-Muster, die durch scharfe Kontraste zwischen schwarzen und weißen Feldern in scheinbare Bewegung geraten, sowie motorisch oder magnetisch betriebene Werke, die sich … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Gerhard von Graevenitz, Retrospektive, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Flimmern der Freiheit – Wuppertaler Retrospektive zur Bewegungs-Kunst des Gerhard von Graevenitz

Wenn man dem Glück gar nicht entrinnen kann – Wuppertal stellt den populären Künstler Otmar Alt vor

Von Bernd Berke

Wuppertal. Otmar Alt (53), vielleicht der populärste deutsche Künstler, hat nichts ausgelassen. Er hat praktisch alle Techniken erprobt, mit jedem denkbaren Material gearbeitet und seinen bunten Kosmos in vielerlei Richtung wuchern lassen. Ist er etwa ein Allerwelts-Schöpfer?

Kaum einer seiner Kollegen versteht auch so ausgiebig über die eigenen Arbeiten zu sprechen wie der Mann aus Hamm-Norddinker, dem das Wuppertaler Von der Heydt-Museum jetzt eine Retrospektive widmet. Von der landläufigen Kunstkritik fühlt sich Otmar Alt offenbar verkannt, also muß er sich wohl selbst deuten: „Ich bin keine Märchentante!“ ruft er all jenen entgegen, die sein farbig-fröhliches Kunst-Universum unter dem Etikett „naiv“ abheften wollen. Er selbst sieht sich lieber in der Nachbarschaft eines Paul Klee und eines Joan Miró. … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Otmar Alt, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Wenn man dem Glück gar nicht entrinnen kann – Wuppertal stellt den populären Künstler Otmar Alt vor

Wuppertal: Museum muß vorerst keine Bilder verkaufen – Ratsbeschluß sorgt nur für vorläufige Entwarnung

Von Bernd Berke

Wuppertal. Vorläufige Entwarnung: Das Ansinnen der Stadt ans Von der Heydt-Museum, zwecks Aufbesserung der Finanzen einige Bilder zu veräußern, ist erst einmal vom Tisch. Dennoch hängt weiter ein Damoklesschwert über dem Museum.

Einstimmig beschloß der Wuppertaler Stadtrat am Montagabend eine Dreipunkte-Erklärung zum bundesweit beachteten Bilder-Streit. Darin heißt es u. a., einen regelmäßigen (!) Verkauf von Kunstwerken zur Etat-Steigerung dürfe es nicht geben. Damit bleibt die Möglichkeit offen, von Fall zu Fall eben doch solche Aktionen ins Auge zu fassen.

Weiter enthält der Ratsbeschluß einen Dank an die Stifter von Kunstwerken, denen man die Sorge nehmen will, die von ihnen zur Verfügung gestellten Werke könnten zur etwaigen Verkaufsmasse gehören. Schließlich wird festgelegt, daß nur die Museumsleitung selbst über … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Allgemein

Verschlagwortet mit Bilderverkauf, Etat, Finanzen, Heinz-Theodor Jüchter, Sabine Fehlemann, Sparen, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Wuppertal: Museum muß vorerst keine Bilder verkaufen – Ratsbeschluß sorgt nur für vorläufige Entwarnung

Als Natur schon künstlich wurde – Deutsche Graphik der Goethezeit im Wuppertaler Museum

Von Bernd Berke

Wuppertal. „Zurück zur Natur!“ rief Jean-Jacques Rousseau. Um 1800, zur vielbeschworenen Goethezeit, folgten auch viele deutsche Künstler dem Appell. Es war fast zu spät, denn am historischen Horizont dämmerte schon die Industrialisierung herauf und drohte die Idyllen zu zerstören. Wie Graphiker des Klassizismus und der Romantik die Natur sahen, zeigt jetzt ein breiter Überblick Im Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum. 260 Arbeiten aus Eigenbesitz sind zu sehen.

Das Verhältnis zur Natur muß schon damals oft recht künstlich gewesen sein. Zahllose Ideallandschaften mit all ihren pittoresk drapierten Zutaten hat es so niemals gegeben. Es waren geschönte Postkarten-Ansichten, aus lauter Versatzstücken gefügt. Hier eine antike Säule, dort ein edel, tugendsam oder heroisch aussehendes Menschlein, und im Hintergrund hatten sich derweil Wald und … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Allgemein

Verschlagwortet mit Genellis, Goethezeit, Graphik, Jean-Baptiste Carpeaux, Joseph Anton Koch, Ludwig Richter, Peter von Cornelius, Philipp Otto Runge, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Als Natur schon künstlich wurde – Deutsche Graphik der Goethezeit im Wuppertaler Museum

Fremdling auf der Erde – Bilder von Auguste Chabaud in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Paris behagte ihm nicht, in der Provence fühlte er sich auch nicht wohl. Auguste Chabaud (1882-1955) war ein Fremdling auf Erden. Jetzt zeigt das Wuppertaler Von der Heydt-Museum eine große Retrospektive mit 120 Ölbildern und 100 Zeichnungen – Wiederentdeckung einer vergessenen Nuance der Moderne.

Die Franzosen haben den Beginn der Chabaud-Renaissance verschlafen. Zwar richteten sie ihm 1992 in Graveson (bei Avignon) ein Museum ein, doch da hatte längst der Bochumer Galerist Alexander von Berswordt-Wallrabe die Bedeutung Chabauds erkannt und den Anstoß für die jetzige Schau gegeben.

In seinen besten Jahren, etwa um 1907, war Chabaud ein Meister der kühnen optischen Raffung: ein paar Striche, ein Auge – fertig war die Schafherde. Ein roter Hotelflur, zwei Türen, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Auguste Chabaud, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Fremdling auf der Erde – Bilder von Auguste Chabaud in Wuppertal

Wenn es den Künstler übermannt – üppige Werkschau über Max Klinger in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Eine Dame liegt nackt am Strand, hingegossen wie auf einer billigen Postkarte. Da kommt Besuch: ein paar Vögel, darunter zwei Marabus, mit langen Schnäbeln und gierig-spöttischem Blick. Da frage jemand, wofür die Schnäbel auf dem Bild „Gesandtschaft“ symbolisch stehen könnten.

Das Pendant sind jene Krebsscheren, die beinahe zärtlich Gegenstände in sich hineinsaugen. Von dieser fiebrig-feuchten Art sind viele Bilder des Max Klinger (1857—1920). Sigmund Freud, des Künstlers Zeitgenosse in einer Epoche sexueller Unterdrückung, ist stets in der Nähe. Wuppertals Von der Heydt-Museum zeigt jetzt einen in Leipzig konzipierten Klinger-Überblick mit Gemälden, Graphik, Zeichnungen und Skulpturen, angereichert um Eigenbesitz.

Es ist ein späte, ja überreife Frucht des einstigen Kulturabkommens zwischen Bundesrepublik und DDR. Der gebürtige Leipziger Klinger … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Max Klinger, Von der Heydt-Museum, Werkschau, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Wenn es den Künstler übermannt – üppige Werkschau über Max Klinger in Wuppertal

Das Ziel der Kunst kann die Reklame sein – Wuppertaler Retrospektive des Konstruktivisten Walter Dexel

Von Bernd Berke

Wuppertal. Reklame war für ihn kein Anhängsel der Kunst, sondern beinahe ihr Ziel: Wie so viele Künstler der ersten Jahrhunderthälfte, hat auch Walter Dexel (1890-1973) mit seinen Arbeiten ins Alltagsleben hineinwirken wollen. Für die Stadt Frankfurt entwarf er gar eine ausgefeilte „Reklame-Ordnung“, die allerlei werbliche Aussagen zum Stadtbild komponieren sollte.

Dexel, an den jetzt mit einer breit angelegten Retrospektive in Wuppertal erinnert wird, war von Haus aus Kunst-Wissenschaftler und zeitweise selbst Ausstellungsmacher mit besten Kontakten zu „Szene“. Es mag sein, daß ihm all sein Hintergrundwissen bei seiner Entwicklung als bildender Künstler zuweilen im Wege gestanden hat, denn der Autodidakt Dexel folgte bis in die 30er Jahre so getreulich den aktuellen Strömungen der Kunst, daß man ihn fast … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Von der Heydt-Museum, Walter Dexel, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Das Ziel der Kunst kann die Reklame sein – Wuppertaler Retrospektive des Konstruktivisten Walter Dexel

Die Leinwand ist der „Tatort“ des Künstlers – Retrospektive über Hann Trier in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Als sein heute hoch gehandelter Schüler Georg Baselitz wegen „obszöner“ Bilder hartnäckig bei der Justiz denunziert wurde, sah Hann Trier buchstäblich „Rot“. Da malte er eine Bilderserie, deren Titel „von Staatsanwälten verstanden werden“ (Trier): „Tatort“, „Lokaltermin“, „In Tateinheit mit Rot“, „Indizienkette“ und „Tatverdacht“. Das war 1963/64, lange bevor es den TV-„Tatort“ gab.

Das Wort weist denn auch weit über kriminologische Bedeutungen hinaus. Hann Trier (75), wichtiger Anreger der Nachkriegskunst im Umkreis des sogenannten „Informel“, nennt die Leinwandfläche eines Bildes überhaupt den „Tatort“ des Künstlers. Bevorzugt beidhändig setzt er dieser Fläche zu. Doch er ist kein Vertreter einer begriffslos zupackenden Aktionskunst, sondern im Gegenteil einer Kunst aus dem Geist der Sprache. Dies macht jetzt mit 75 Exponaten … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Georg Baselitz, Hann Trier, Retrospektive 1949-89, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Die Leinwand ist der „Tatort“ des Künstlers – Retrospektive über Hann Trier in Wuppertal

Die sinnlichen Körperstudien des Henri Laurens

Von Bernd Berke

Wuppertal. Der „Kleinen Musikantin“ wächst das Instrument schier aus dem Körper heraus. Ihr Arm formt sich zum Rahmen einer Leier, deren Saiten wie Haare aus dem Mädchenkopf sprießen. So sinnlich, ganz in ihre Körperlichkeit eingesponnen und ohne alle intellektuelle Überformung, erscheinen die Skulpturen des Henri Laurens.

Laurens (1885-1954), an dessen Werk jetzt mit einer beachtlichen Retrospektive im Wuppertaler Von der Heydt-Museum erinnert wird, gehört zu den ganz Großen in der Bildhauerei dieses Jahrhunderts. So unaufdringlich wie seine Skulpturen war er jedoch auch selbst: Der Arbeitersohn, der nach einer Dekorateurslehre als Steinmetz arbeitete, blieb klaglos im Schatten seiner berühmten Freunde, darunter Pablo Picasso, Juan Gris und Georges Braque. Von diesem „Dreigestirn des Kubismus nahm er natürlich Anregungen auf. … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Henri Laurens, Sabine Fehlemann, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

Kommentare deaktiviert für Die sinnlichen Körperstudien des Henri Laurens

Zufalls-Themen für Künstler mit Glücksrad und Würfeln ermittelt – eine originelle Aktion in Wuppertal

Von Bernd Berke

Wuppertal. Man stelle sich vor: Anno 1513. Albrecht Dürer wirft einen Pfeil, trifft auf der rotierenden Scheibe die Nummer 98, sieht in einer Liste unter dieser Ziffer nach und notiert: „Teufel“. Alsdann greift er zu zwei Würfeln, es fällt je eine „Sechs“, macht zwölf, also „Kupferstich“.

Natürlich ist es nicht so gewesen. Dürers „Ritter, Tod und Teufel“ ist keiner solchen Laune zu verdanken. Genau auf die beschriebene Weise aber haben sich jetzt fast 50 Künstler mit Dart-Pfeilen, Glücksrad und Würfeln ihre nächsten Aufgaben vom blinden Zufall stellen lassen. Ort der Handlung: die Ausstellungssäle des Von der Heydt-Museums in Wuppertal-Barmen. Veranstalter: Der Aktionskreis „360 Grad“, der 1979 die Wuppertaler Kunstszene betrat, dann mangels städtischer Zuschüsse sein Wirken einstellen … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Kunst & Museen

Verschlagwortet mit 360 Grad, Aktionskreis, Glücksrad, Themenfindung, Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Würfel, Zufall

Kommentare deaktiviert für Zufalls-Themen für Künstler mit Glücksrad und Würfeln ermittelt – eine originelle Aktion in Wuppertal