Volltextsuche

Archiv aller Beiträge

-

Die 10 neuesten Beiträge

- Zurück in den Sumpf: Jean-Philippe Rameaus nachdenkliche Komödie „Platée“ am Theater Hagen

- Wikinger-Oper mit Potenzial: Dirigent Wolfram-Maria Märtig zur Erstaufführung der „Fritjof-Saga“ am Aalto-Theater Essen

- Prächtig amüsiert: Cäcilia Wolkenburg würdigt mit „E Levve för Kölle“ Konrad Adenauer zum 150. Geburtstag

- Gegen die Idiotie der Teilung: „Berliner Sachen“ von Uwe Johnson in einer ausführlich kommentierten Neuausgabe

- In ärztlichen Wartezimmern: Wenn Bären „Gute Besserung“ brummen

- Fein abgestuftes Kolorit: Frank Peter Zimmermann und die Essener Philharmoniker mit Frank Martin und Franz Schubert

- Witz, Tempo, Herz: Paul Abrahams Operette „Märchen im Grand-Hotel“ hat Premiere in Dortmund

- Stichworte oder: Was man so mithört

- Die Hölle als Tingeltangel: Kafka-Drama „K“ am Berliner Ensemble

- Dortmund im Zwiespalt: Revier, Westfalen oder beides?

Meistgelesen (ab 1.10.23)

- Aufklärung, das unvollendete Projekt – opulente Ausstellung in Berlin

- Als Prügel für Kinder zum Alltag gehörten

- Wie sich die chinesische Lyrik nach und nach von Fesseln befreite und…

- Viele, liebe, beste, schöne, freundliche, herzliche Grüße: Die etwas…

- Entdecker in den Gefilden der Rockmusik: Alan Bangs wird 70 Jahre alt

- Konjunktur mit Fußballbildchen: Das Wunder in Tüten aus Dortmund und…

- Woran Goethe glaubte

- „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ – ein opulenter…

- Wie sich Pflegedienste nennen

- Der Struwwelpeter, der Suppenkasper und ihre Wirkung auf die Kunst –…

- Die Unternehmer-Familie Quandt und ihr Bezug zum Ruhrgebiet

- „Familie Hauser“ als (un)heimlicher Internet-Hit: Viele Millionen…

- Zum Schluß bleibt noch die Altersmilde – Robert Gernhardts „Lichte…

- Kunst-Stoff für Christo – Fabrik in Emsdetten fertigt das Gewebe für die…

- Bedeutsam wie eh und je: George Orwells „Farm der Tiere“ gleich in…

- Kindheit im Ruhrgebiet – Erinnerung an versunkene Zeiten

- Gemischte Gefühle beim Abschied von sämtlichen Dingen: „Später…

- TV-Nostalgie (19): Werner Höfers „Frühschoppen“ – das Sonntagsritual

- TV-Nostalgie (6): Erik Ode als „Der Kommissar“ – Mal…

- Bürgerinitiative peilt ehrgeiziges Ziel an: Altes Dortmunder Rathaus…

- Heino wird 80 – Sind denn alle Geschmäcker nivelliert?

- Die einfachen Dinge des Lebens lieben – Der Schauspieler Heinz Bennent…

- Wo selbst Prominentengräber unscheinbar sind – ein Gang über den…

- Vor 70 Jahren: Als es das Essen nur auf Lebensmittelmarken gab

- Dortmund damals: Beim Betrachten alter Bilder aus der Heimatstadt

- Wahn und Wirklichkeit: „Englischer“ Opern-Doppelabend in Duisburg

- Früher war einfach mehr Kneipe!

- „Mächtiger Körper, Wahnsinn im Glas“: Das Vokabular der Weinverkostung

- Reizendes Kaleidoskop: Anna Vinnitskaya ist Porträtkünstlerin der…

- Von Unna aus ein wenig die Welt verändern – Nachruf auf den vielseitigen…

- Trotz allem optimistisch bleiben – die fabelhaft farbigen Welten…

- TV-Nostalgie (28): „Der goldene Schuß“ mit Lou van Burg – „Kimme,…

- WDR 4: Radio für Senioren – aber ganz anders als früher

- Was ist denn wohl ein Aminaschlupferle? – Neues Buch über „Wörter, die…

- Vom Mikro zur Motorsäge – die zweite Karriere von Pia Lund („Phillip Boa…

- „Tegtmeier“ lebt nicht mehr – Ruhrgebiets-Komiker Jürgen von…

- Die „Essais“ des Michel de Montaigne und ihr deutscher Übersetzer –…

- Der Flaneur braucht kein Ziel

- Dem Ruhrpott seine Sprache

- Entlustet und mohrifiziert – Wortverhunzung und Schlimmeres im…

- Iserlohn: Ein Hauch der weiten Welt im Goethe-Institut – abseits der Metropolen

- Berührende Tragödie: Cecilia Bartoli mit Glucks „Orfeo ed Euridice“ in…

- Schurke und Biedermann: Ausstellung zum 100. Geburtstag des…

- Vergehende Zeit, hier im Revier: Zum Beispiel die Dortmunder Steinhammerstraße

- Ein Grundklang für Generationen: Bochums Jugendsinfonieorchester feiert…

- Queen für ein ganzes Zeitalter: Vor 200 Jahren wurde die britische…

- Zum Tod von Ulrich Wildgruber: Ein Berserker, der uns sprachlos machte

- Größter Holzhandel weit und breit: Grabstätte führt auf die Spuren einer…

- Der Vater der Luftschiffe: Vor 100 Jahren starb Ferdinand Graf von Zeppelin

- Erich Fried: Schriftsteller, Philanthrop, Vor-Denker und…

- Langer Abschied vom Generalmusikdirektor: Gabriel Feltz wechselt bald…

- Sprachphilosophie aus der Bauernstube – Brian Friels Stück…

- Die Kunst des Schmerzes: Marina Abramović in Bonn

- Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger – ein lehrreicher Rundgang…

- Frauen, die beim Wohnen warten

- Die Geburt des Kinos in Europa: Vor 125 Jahren markierte das Patent der…

- Einkaufen früher und heute

- „Spätlese“ zum 90. von Loriot: Eine Fülle bisher unbekannter…

- Nashorn oder Fuchs: Städtische Symboltiere auf der Straße

- Das Leben ohne Verdünnung: Otto Dix in Düsseldorf

- Vom Hauen und Stechen im Theater: Kampftrainer Klaus Figge im Porträt

- TV-Nostalgie (24): „Der große Bellheim“ – Die älteren…

- 90 Jahre „Kampfbahn Rote Erde“: Wenn Gerd Kolbe erzählt, wird die…

- Nicht nur zum Ende der Zechen-Ära eine Erinnerung wert: August Siegel,…

- Wenn Bäume Zähne zeigen

- Lachen gegen die absurden Regeln der Welt: Vor 50 Jahren starb Stan Laurel

- TV-Nostalgie (22): „Ein Herz und eine Seele“ – als…

- Es könnte ruhig ein wenig mehr sein – Museum Folkwang zeigt Werke Lyonel…

- „Wie eine Straßenköter-Mischung“ – Jugendstil und Artverwandtes im…

- Hömma, Dingenskirchen, ey! Und schon wieder liegt ein Asterix-Band auf…

- Seelenfenster geöffnet: Tschaikowskys „Eugen Onegin“ in Krefeld-Mönchengladbach

- Kreativer Kosmos, künstlerischer Klamauk – Martin Kippenberger in der…

- Beyenburg mit seinem Stausee – ein bergisches Idyll am Rande von Wuppertal

- Zum Tod von Marianne Faithfull – Rückblick auf ein Konzert von 1999

- TV-Nostalgie (32): Bernhard Grzimeks „Ein Platz für Tiere“…

- Das Ruhrgebiet – von allen Seiten betrachtet: 100 Jahre…

- Beispiel Dortmund: Mit Karstadt schwinden auch Erinnerungen

- TV-Nostalgie (35): Konversation mit Kitzel – „Je später der…

- Vom Fluch frühen Ruhms: Der Pianist Jan Lisiecki im Konzerthaus Dortmund

- TV-Nostalgie (17): „Wünsch Dir was“ – als Dietmar Schönherr für…

- Unbewusstes aus der Dunkelkammer – Bilder des deutschen…

- Impressionismus und Fotografie – zwei Wege in die Moderne

- TV-Nostalgie (27): „Auf der Flucht“ – Als Dr. Richard…

- Beklemmend schön: „Der Hamiltonkomplex“ mit dreizehn…

- Von Nöttelefönes, Klötenköhm und Halfjehang – ein Herkunftswörtbuch zur…

- Schloss Cappenberg: Nach langer Schließung kehrt bald wieder Leben ein

- Im 100. „Schreibheft“: Vergessene, verkannte, verschollene…

- Mathematiker kontra Verbrecher – Antti Tuomainens Comedy-Thriller „Der…

- „Wenn der Wind von Hörde kam, roch es wie Pech und Schwefel“…

- „Schwarze Kohle, rotes Licht“ – Schwere Jungs erinnern sich an ihr…

- Geflüchtete Kinder in der Schule: Essener Gymnasium am Stoppenberg gibt…

- Bye-bye, Sabine – ein Nachruf auf die Dortmunder Krimiautorin Sabine Deitmer

- „Geh nicht durchs Gewischte!“ – Torsten Sträters „Heimspiel“…

- Natur und Kunst, Schönheit und Grauen: Vor 150 Jahren starb der…

- Der BVB verteilt alljährlich über 155.000 Plastikkarten – muss das denn sein?

- Erst Rocksängerin, dann Bildhauerin – Pia Bohr: „In der Kultur haben es…

- Für die Benachteiligten schreiben: Die Werkstatt Dortmund im „Werkkreis…

- Bumsfideler Bergmann anno 1971: „Laß jucken Kumpel“ – der etwas…

- Dem „göttlichen Claudio“ zum 450. Geburtstag: Monteverdi bringt in…

- Onkel Dagoberts Traum: Deutschlands größter Geldspeicher steht…

- Wer erweckt dieses frühere Kino zum Leben?

- TV-Nostalgie (11): Loriot – Humor mit Stil

- Hohe Belastung mit Umweltgift PCB: Uni Bochum reißt zwei Großgebäude ab

- Rekonstruktion einer Abtreibung von 1964 – „Das Ereignis“ von Annie Ernaux

- TV-Nostalgie (15): Robert Lembkes „Was bin ich?“ – die…

- Mit vokalem Volldampf durch Georgien: Der Trinity Cathedral Choir aus…

- Hach! Hihi! Huch! – Mal wieder ein Buch zur putzigen Dingwelt der…

- „Haus der Löcher“: Ödnis im Porno-Paradies

- Das Ruhrgebiet war gegen Nazis nicht immun: Schon 1932 füllte Hitler die…

- Perfekt, freudlos – das Folkwang-Museum zeigt italienische Malerei…

- Ruhrgebiets-Flamenco: Rafael Cortés brilliert in der Lichtburg Essen

- Stadt, Land, Fluss: Andreas Gursky in Düsseldorf

- Wie die Kunst auf die Industrialisierung reagierte – „Vision und…

- Auf dem Berg der Wahrheit – Ein Spaziergang auf den Spuren von…

- Schrecken und Schönheit der Natur – Münster zeigt grandiose…

- Garantie auf Gänsehaut: Das Gesangsoktett VOCES8 sprengte beim…

- Das Revier im Paket: Adolf Winkelmanns Ruhrgebiets-Filme im Kino und auf DVD

- Schonungsloser Blick auf Missstände seiner Zeit: Vor 150 Jahren starb…

- Lars Vilks „Nimis“: Kunstwerk aus Treibholz reizt seit Jahrzehnten…

- Goethe-Institut – auf Wellenlänge der neuen Außenministerin

- Joachim Meyerhoff: Literarisches Denkmal für die Mutter

- Das Erbe von „Tegtmeier“ wirkt weiter – Jürgen von Manger wurde…

- Der erste Opernstar der Schellack-Zeit: Vor 100 Jahren starb der…

- Erfinder des Saxophons: Vor 200 Jahren wurde Adolphe Sax geboren

- Kriegsende an der Ruhr: Bei Hattingen gab es „Friendly Fire“

- Duplikate für den historischen Ostfriedhof – warum muss das denn sein?

- Die Posen des jungen Werther – Joachim Meyerhoff im Einpersonen-Stück…

- Mäuse, Schweinchen, Feen und Pinguine: Sehenswerte Trickserien für…

- Verzicht auf die Katastrophe: „Schwanensee“ am Essener Aalto-Theater

- Der Krebs und der Krieg – Robert Gernhardts erschütternde „K-Gedichte“

- Schneller Fuchs, träger Hund, Bayern und Sylt oder: Das ganze Alphabet…

- „Zupacken Ehrensache“: Wie die Ruhris mit einem…

- Grenzgänge an der Küste – die melancholischen Meeresbilder des Hermann Buß

- Frank Zappa enttäuscht Publikum in Ahlen – ganz im Gegensatz zu Rory Gallagher

- „Ruhrgold“ und silberne Pommes-Picker

- Olympische Spielstraße, München, 1972 – Erinnerungen an ein fröhliches…

- Alles so schön bunt hier – „Das Spiel ist aus“ nach Jean-Paul…

- Alles auf Anfang: Wie die Künstlergruppe „junger westen“ im…

- Songs für die Ewigkeit: Zum Tod des großen Dichters und Sängers Leonard Cohen

- Neustart bei den „Mitternachtsspitzen“: Da geht noch was…

- Werke von großer Aussagekraft – eine nachdrückliche Erinnerung an…

- „Schöne Scheiße“ im Dortmunder Museum: Die stets unfertige Welt…

- „Was für ein Jahr!“ (Gesammelte Grußformeln, 2020er…

- Von „Alka Seltzer“ bis „Schapusiak“ – Spitznamen, mit denen…

- Als Frauen aus der Rolle fielen – ein Abend mit Super-8-Filmen der 60er…

- Personenkult um einen deutschen Star: „I want absolute beauty“ wird…

- TV-Nostalgie (9): „Bonanza“ – eine Western-Serie für…

- Auto des Wirtschaftswunders: Vor 60 Jahren feierte Volkswagen die erste Million

- Musiker-Anekdoten: Mi-mi-mi-mausetot

- TV-Nostalgie (13): „Stahlnetz“ – der…

Archiv der Kategorie: Geschichte

Gegen die Idiotie der Teilung: „Berliner Sachen“ von Uwe Johnson in einer ausführlich kommentierten Neuausgabe

Bevor im August 1961 SED-Chef Walter Ulbricht die Mauer bauen ließ, pendelten die Menschen jeden Tag mit der S-Bahn zum Arbeiten und Einkaufen zwischen Ost- und West-Berlin hin und her. Der Schriftsteller Uwe Johnson, der sich 1959 mit dem realen Sozialismus überworfen hatte, wagte einen Neuanfang im Westen und fuhr einfach mit der S-Bahn von Pankow aus in die Freiheit.

Mit „Mutmaßungen über Jakob“, „Das dritte Buch über Achim“ und den vierbändigen „Jahrestagen“ schrieb er sich zwar in die gesamt-deutsche Literaturgeschichte ein, doch im realen Kapitalismus blieb er immer ein Eigenbrötler und Außenseiter, der die letzten Jahres seines Lebens zurückgezogen in Sheerness on Sea auf der englischen Insel Sheppey lebte und sich aus der Ferne an den deutschen Verwerfungen abarbeitete.… Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Literatur, Politik und so, Stadt Land Fluss

Verschlagwortet mit Berliner Sachen, S-Bahn, Uwe Johnson

Schreib einen Kommentar

Dortmund im Zwiespalt: Revier, Westfalen oder beides?

Die WESTFALENhalle bei Nacht, aus einem fahrenden Auto heraus aufgenommen im März 2008. (Foto: Bernd Berke)

Tja, Westfalen. Gut und schön. Aber wohin wendet man sich heimatlich, wenn einen das Leben nach Dortmund verschlagen hat?

Die Stadt nennt sich seit Jahrzehnten „Westfalenmetropole“ (und wetteifert dabei mit dem kleineren, aber doch wohl feineren Münster), reklamiert aber auch – mit nicht weniger Recht – für sich, die größte Gemeinde des Ruhrgebiets zu sein. Zumindest nach Einwohnerzahl gerechnet, lässt die Stadt auch (das beinahe schon rheinische) Essen hinter sich.

Sicher, Westfalen hat eindeutig die längere Tradition und hat just 2025 gar das 1250. Jubiläum gefeiert, die Datierung des Namens ist durch historische Zeugnisse unzweifelhaft belegt. Das Ruhrgebiet ist hingegen erst im 19. Jahrhundert … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Geschichte, Gesellschaft, Region Ruhr, Stadt Land Fluss

Verschlagwortet mit Dortmund, Heimat, Identität, Revier, Ruhrgebiet, Westfalen, Zwiespalt

Schreib einen Kommentar

Wie die Zukunft der Welt vergeigt wurde – Ian McEwans raffinierter Roman „Was wir wissen können“

Er ist ein Gigant der Gegenwartsliteratur. Ob „Abbitte“ oder „Kindeswohl“: Seine Romane haben Bestseller-Garantie und werden erfolgreich verfilmt. Ian McEwan hat für seine politisch brisanten und ziemlich bizarren Bücher unzählige Preise bekommen. Nur einen noch nicht: den Literaturnobelpreis.

In seinem Roman „Was wir wissen können“ entwirft er mit stilistischer Eleganz und lakonischer Ironie ein Bild davon, wie die Welt in einhundert Jahren aussehen könnte, wenn wir – wie leider anzunehmen – sehenden Auges in den Abgrund der Klimakatastrophe und der atomaren Kriege steuern.

Weil er aber kein trauriger Bänkelsänger ist, surft McEwan auf einer fast heiteren literarischen Welle durch die Zeiten, springt munter zwischen Heute und Morgen, verwickelt einen literarischen Stellvertreter in ein Erzähl-Geflecht, das zu einer abenteuerlichen Schnitzeljagd wird. … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Krieg & Frieden, Literatur, Natur Klima Umwelt, Utopien & Dystopien

Verschlagwortet mit Ian McEwan, Was wir wissen können

Schreib einen Kommentar

Die Zeiten ändern sich: Neue Chefin im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte

Dr. Tanja Pirsig-Marshall, die neue Direktorin des Museums für Kunst und Kulturgeschichte (MKK), vor dem Eingang des Hauses. (Foto: © Benito Barajas/Stadt Dortmund)

„Die Neue“ trumpft nicht gleich auf, sondern spricht bedachtsam und eher leise. Doch man täusche sich nicht. Dr. Tanja Pirsig-Marshall (52) hat jede Menge Erfahrung im Museumswesen, sie ist auch international gut vernetzt. Einstimmig hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen, dass sie die Leitung des Museums für Kunst und Kulturgeschichte (MKK – mitsamt einer Reihe angegliederter Museen) übernehmen soll. Und nein: Als städtische Willkommensgabe wurde ihr kein BVB-Schal überreicht, wie bisher bei ähnlichen Anlässen oftmals üblich. Die Zeiten ändern sich. Oder weltläufiger, mit Bob Dylan zu singen: „The Times, They Are A-Changin'“.

Westfälisch bodenständig ist sie … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Kunst & Museen, Region Ruhr

Verschlagwortet mit Dortmund, MKK, Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Tanja Pirsig-Marshall

Schreib einen Kommentar

Zwischen Ost und West: Hans Joachim Schädlich und die „Bruchstücke“ seines Lebens

Er wurde zum Doktor der Philosophie promoviert und hatte eine Stelle als Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften der DDR ergattert. Hans Joachim Schädlich hätte Karriere machen können. Doch mit der Diktatur der Einheitspartei hatte er nichts am Hut.

Dann fing er auch noch an, eigene Texte zu schreiben, in denen er ironisch und lakonisch den zermürbenden Alltag im realen Sozialismus sezierte und das ideologische Brimborium des Arbeiter- und Bauernstaates in seine verlogenen Einzelteile zerlegte. Die Verlage mieden seine Texte wie der Teufel das Weihwasser.

Bei privaten Zusammenkünften von ost- und westdeutschen Autoren in Ost-Berlin lernte er Günter Grass kennen. Der war sofort begeistert von den Prosastücken Schädlichs und meinte euphorisch: Seit Uwe Johnson habe niemand mehr „so eindringlich, aus … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Politik und so

Verschlagwortet mit Bruchstücke, Günter Grass, Hans Joachim Schädlich, Stefan Heym

Schreib einen Kommentar

Von Dichtung, Faschismus, Alltag, Jungsein und Schule – fünf neue Bücher über fast alles

Hier mal wieder ein paar bemerkenswerte Bücher – im Fünferpack, zum Selberlesen oder Verschenken. Naturgemäß nicht nur zur Weihnachtszeit.

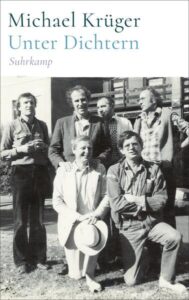

Er hat sie fast alle gekannt Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, … Weiterlesen

Unter den lebenden deutschsprachigen Verlags- und Büchermenschen dürfte es schwerlich noch so einen geben, der wohl alle wesentlichen Schriftsteller der Nachkriegszeit persönlich gekannt hat. Michael Krüger kann denn auch aus einem wahren Füllhorn von Erzählbarem schöpfen, wenn es um solche bezeichnenden Begegnungen geht. Allein schon das Foto auf dem Cover, 1981 in Australien entstanden, lässt es ahnen. Es zeigt Michael Krüger mit den gewichtigen Literaten Arnfrid Astel, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau – ein reiner Männerbund freilich, der heute mit Einsprüchen rechnen müsste. Michael Krüger: „Unter Dichtern“ (Suhrkamp, 618 Seiten, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Buchmarkt & Lesen, Geschichte, Gesellschaft, Krieg & Frieden, Literatur, Politik und so, Schule, Uni, Bildung

Verschlagwortet mit Arno Schmidt, Bettina Schuler, Götz Aly, Linn Ullmann, Michael Krüger, Waldorf-Pädagogik

Schreib einen Kommentar

Der neue Faschismus und seine Zerstörungslust

Kevin Roberts, Vordenker der Agenda zum Umbau der US-Gesellschaft in einen autoritär-faschistischen Staat, hat kurz vor der Wahl von Donald Trump unmissverständlich formuliert, dass es nicht darum geht, die Institutionen der liberalen Demokratie zu reformieren, sondern sie zu zerstören: „Dekadent und wurzellos dienen diese Institutionen einzig als Zufluchtsort für unsere korrupte Elite. Damit Amerika wieder aufblühen kann, dürfen sie nicht reformiert werden; sie müssen verbrannt werden.“

Kevin Roberts, Vordenker der Agenda zum Umbau der US-Gesellschaft in einen autoritär-faschistischen Staat, hat kurz vor der Wahl von Donald Trump unmissverständlich formuliert, dass es nicht darum geht, die Institutionen der liberalen Demokratie zu reformieren, sondern sie zu zerstören: „Dekadent und wurzellos dienen diese Institutionen einzig als Zufluchtsort für unsere korrupte Elite. Damit Amerika wieder aufblühen kann, dürfen sie nicht reformiert werden; sie müssen verbrannt werden.“

Beängstigend für Anhänger der freiheitlichen Demokratie ist nicht allein die provokative Attitüde dieser Aussagen, sondern auch, dass sie offen die Sehnsucht nach Destruktion und den Wunsch ausdrücken, die liberale Gegenwart in den Orkus der Geschichte zu verbannen, um eine Reise in die schöngeredete Vergangenheit anzutreten. Diese „Zerstörungslust“, so Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey in … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Politik und so

Verschlagwortet mit autoritär, Carolin Amlinger, Donald Trump, Faschismus, Kevin Roberts, libertär, Oliver Nachtwey, Zerstörungslust

Schreib einen Kommentar

Dortmunder Jugendoper: Ein Zoo am Lager Buchenwald

Der Zoo, in Emine Güners Bühne ein trostloser Ort für den Pavian (Cosima Büsing), das Murmeltier (Wendy Krikken) und den Bären (Franz Schilling). (Foto: Björn Hickmann)

In einem Zoo lebt ein Nashorn. In einer Winternacht stirbt es plötzlich. Was war geschehen?

Vertrug das exotische Tier die Kälte nicht? Hatte es Heimweh? Das fragen sich ein Murmeltier und der kürzlich erst neu angekommene Bär. Oder hat das Nashorn „sein Horn zu tief in Angelegenheiten gesteckt, die es nichts angehen“, wie der Vater einer Pavian-Familie mutmaßt?

Den Zoo, den Komponist Edzard Locher und sein Librettist Daniel C. Schindler als Schauplatz für ihre Oper für junges Publikum ab Zwölf gewählt haben, den gab es wirklich. Er lag direkt am Zaun des Konzentrationslagers … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Oper & Ballett

Verschlagwortet mit Cosima Büsing, Daniel Schindler, Dortmund, Edzard Locher, Emine Güner, Franz Schilling, Jens Raschke, Junge Oper, Nashorn, Olivia Lee-Gundermann, Stephan Rumphorst, Sven Pollkötter, Wendy Krikken

Schreib einen Kommentar

Als man sich noch für „richtig links“ halten wollte

Kinners, heute erzählt Euch der Boomer-Opa ein klitzekleines bisschen von früher. Keine Angst, es werden nur ein paar Schlaglichter sein. Und nur die fernen Echos wahrer Klassenkämpfe. Wie denn damals im Revier überhaupt nur der Widerhall aus den wirklichen Metropolen zu vernehmen war.

Als ich studiert habe, hatte man gefälligst „links“ zu sein, was immer das wirklich heißen mochte. Wir waren uns jedenfalls fraglos sicher – und es schien ja in dieser Hinsicht auch noch wesentlich übersichtlicher zu sein als heute. Freilich sinnierte schon damals Botho Strauß in Gestalt seiner Lotte im Stück „Groß und klein“: „In den 70er Jahren finde sich einer zurecht…“

Bevorzugte „Quelle“ bzw. Hilfsmittel für jegliche … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Geschichte, Gesellschaft, Lebenswege, Politik und so, Region Ruhr, Schule, Uni, Bildung, Utopien & Dystopien

Verschlagwortet mit Anarchist, Beatles, Bochum, Botho Strauß, Deutrscher Herbst, links, Mao, Marx, Neue Sensibilität, Revier, Stones, Studenten, Trotzki

Schreib einen Kommentar

Bis die Kriegsgewalt bröckelt – Alexander Kluges Bilderatlas „Sand und Zeit“

Da haben wir also wieder ein Buch vom inzwischen 93-jährigen Polyhistor Alexander Kluge, der stets die entferntesten Dinge produktiv zusammen bringt und hellsichtig Funken aus seinen Blickwechseln schlägt.

Diesmal beginnt die fruchtbringende Gedankenreise bei den akuten Verheerungen im Gazastreifen, wo vieles nicht einfach „nur“ zerstört wurde, sondern schier zu Sandkörnern zerriebene Wüstenei geworden ist. Vielfach erwogen wird in der Folge, ob dem allfälligen Krieg und der Gewalt Einhalt zu gebieten sei – ganz gleich, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort des geschundenen Erdenrunds.

Damit wären die beiden Pole des Bandes „Sand und Zeit“ schon einmal benannt. Das zu Sand zermalmte Land kehrt später – gründlich verwandelt – im Kinder-Sandkasten und sodann in „Sandkasten-Spielen“ der Militärstrategen wieder. Auch werden einzelne … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Krieg & Frieden, Literatur, Utopien & Dystopien, Wahnwitz

Verschlagwortet mit Alexander Kluge, Bildatlas, Sand und Zeit

Schreib einen Kommentar

Flaschenpost aus finsteren Zeiten – Sebastian Haffners Roman „Abschied“

Ob Männer oder Frauen, alle umschwirren die geheimnisvolle Teddy wie Motten das Licht. Vor den strengen Eltern ist sie von Berlin nach Paris entflohen. Hier haust sie in einer Mansarde, flaniert auf den Boulevards, streift durch Museen, feiert mit Freigeistern und Lebenskünstlern das Jetzt.

Um seiner früheren Geliebten wieder nah zu sein, hat sich Rechtsreferendar Raimund Pretzel ein paar Tage von seinem tristen Berliner Alltag losgeeist und sich auf den Weg nach Paris gemacht, genießt das Glück des Augenblicks und freut sich über jeden Kuss, den er von seiner Angebeteten erbetteln kann. Die Zeit fliegt nur so dahin. So viel gäbe es noch zu erleben in dieser Stadt der Liebe und der Kunst! Doch der Zug, der Raimund zurück nach … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Literatur

Verschlagwortet mit Abschied, Sebastian Haffner

Schreib einen Kommentar

Landschaft mit Goldrand: Ausstellung zelebriert „1250 Jahre Westfalen“

Der vergoldete Silberschrein des heiligen Liborius, des Paderborner Dom- und Bistumspatrons, sonst im benachbarten Diözesanmuseum beheimatet, gehört zu den prachtvollsten Schaustücken der Westfalen-Ausstellung des Museums in der Kaiserpfalz. (Foto: LWL / B. Mazhiqi)

Welcher Gedanke liegt wohl nahe, wenn eine große Ausstellung „775 – Westfalen“ heißt? Nun, dann wird der Landesteil wohl 775 Jahre alt werden? Weit, weit gefehlt: Er wird vielmehr stolze 1250 Jahre alt.

Die „775″ steht dabei für die Jahreszahl der allerersten Erwähnung des Namens in einer Urkunde, etwas genauer: in den Reichsannalen jener Zeit, verfasst am Hofe Karls des Großen. Nun ist das unschätzbar wertvolle Zeitdokument in einer frühen, aus der Pariser Nationalbibliothek geliehenen Abschrift (entstanden um 820, in einer Abtei bei Lüttich) im Paderborner LWL-Museum … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Geschichte, Gesellschaft, Glaubensfragen, Krieg & Frieden, Kultur an sich, Kunst & Museen, Politik und so, Stadt Land Fluss, Wissenschaft

Verschlagwortet mit 1250 Jahre, LWL, LWL-Museum in der Kaiserpfalz, Paderborn, Westfalen

Schreib einen Kommentar

Im Geniekult vergessen: Vor 200 Jahren starb der Komponist Antonio Salieri

Antonio Salieri auf einer um 1815 entstandenen Lithografie.

Er gehört zu den bedeutendsten musikalischen Figuren im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Aber die Nachwelt hat aus Antonio Salieri einen zweitrangigen Kleinmeister und Rivalen Mozarts gemacht. Noch in seinem Theaterstück „Amadeus“ – weltbekannt geworden durch Miloš Formans gleichnamigen Film von 1984 – benutzt Peter Shaffer die längst widerlegte Legende, Salieri habe Mozart mit Gift beseitigt.

Der Film erzählt, wie der Italiener das kindlich-amoralische Genie „Amadeus“ durch seelischen Druck langsam ums Leben bringt. Er will damit Gott seine Macht zeigen: Jenem Gott, der sich in Mozarts perfekter Musik offenbart. Ihn, Salieri, dagegen hat er dazu verdammt, als einziger zu erkennen, wie mittelmäßig seine eigenen Kompositionen in Wirklichkeit sind. Und das, obwohl sich … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Oper & Ballett

Verschlagwortet mit Antonio Salieri, Diana Damrau, Legnago, Mozart, Salzburg, Wien

Schreib einen Kommentar

Duell der Giganten: Gil Mehmert inszeniert am Broadway ein Stück über Bernstein und Karajan

Gil Mehmert, der an der Folkwang Hochschule Essen lehrt, setzt Bernstein und Karajan am Broadway in Szene. Foto: Felix Rabas

Gil Mehmert goes Broadway: Der Regisseur, der seit 2003 im Fachbereich Musical an der Folkwang Hochschule in Essen lehrt und in den Theatern im Revier kein Unbekannter ist, hat sich in New York mit einem Stück über zwei Dirigier-Giganten des 20. Jahrhunderts vorgestellt.

Leonard Bernstein und Herbert von Karajan, jedem Musikfreund ein Begriff, trafen sich zum letzten Mal 1988 im legendären Hotel Sacher in Wien. Die beiden Rivalen um Marktmacht und musikalische Meinungen verbrachten eine Nacht in der „Blauen Bar“, mit einem einzigen Zeugen, dem Kellner. Der bemerkt dreißig Jahre später, wie der amerikanische Schriftsteller, Filmemacher und Komponist Peter Danish … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Lebenswege, Theater, Weite Welt

Verschlagwortet mit apiro, Broadway, Gil Mehmert, Helen Schneider, Herbert von Karajan, Last Call, Leonard Bernstein, Lucca Züchner, New World Stages, New York, Peter Danish, Victor Petersen

Schreib einen Kommentar

Aufklärung, das unvollendete Projekt – opulente Ausstellung in Berlin

Erstdruck der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 4. Juli 1776, gedruckt von Steiner und Cist in deutscher Sprache, Philadelphia, 8. Juli 1776. (© Deutsches Historisches Museum)

In einem der wirkungsmächtigsten Dokumente der demokratischen Staatsphilosophie, formuliert im Jahr 1776, wird festgestellt, „daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Daß zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten; daß sobald einige Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volks ist, sie zu verändern oder abzuschaffen, und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gegründet, und … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Philosophie, Politik und so

Verschlagwortet mit Aufklärung, Berlin, Deutsches Historisches Museum, DHM, Habermas, Jefferson, Kant

Ein Kommentar

Boualem Sansal muss aus der Haft entlassen werden

Gladbeck 2012: der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal im Gespräch. (Foto: Jörg Briese)

Der Nächste bitte! Mit der Gewöhnung an autoritäre Politik werden Angriffe auf die Meinungsfreiheit zur Regel.

Im Oktober 2012 hatte ich das Glück, Boualem Sansal in die Stadtbücherei Gladbeck einladen zu dürfen und mit ihm zu diskutieren. Das Gespräch dolmetschte Walter Weitz, in deutscher Sprache erschienene Texte Sansals las Schauspieler Martin Brambach. Inspirierende Abende wie dieser gehörten zu den Lichtblicken meiner Arbeit im Literaturbüro Ruhr.

In Algier verhaftet und angeklagt

Umso trauriger war ich lesen zu müssen, dass am 16. November dieses Jahres der bewunderte französisch-algerische Schriftsteller nach einer Rückreise aus Frankreich am Flughafen von Algier verhaftet worden ist. Einige Tage lag sein Verbleib ganz im Dunklen. Nicht … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Krieg & Frieden, Literatur, Politik und so

Verschlagwortet mit Algerien, Boualem Sansal, Gladbeck

Schreib einen Kommentar

Erzählstoff überall – Judith Kuckarts „Die Welt zwischen den Nachrichten“

Jede(r) möge es für sich bedenken: Welche – mehr oder weniger vagen – Berührungspunkte hatte mein Leben mit der Sphäre der Nachrichten? Und was folgt womöglich daraus? Judith Kuckart schneidet derlei Fragen in ihrem neuen, autobiographisch grundierten Roman „Die Welt zwischen den Nachrichten“ keineswegs umweglos an, sondern vielschichtig, hintergründig, zuweilen auch irrlichternd.

Staunenswert, welche Zeitlinien bis in die westfälische Provinzstadt Schwelm reichten, in der Judith Kuckart am (west)deutschen Einheits-Feiertag (17. Juni 1959) geboren wurde. Da war etwa die Schwelmer Apothekertochter Ina, die öfter auf die kleine Judith aufgepasst hat und sich Jahre später in Berlin (im Gefolge des Attentats auf den Studentenführer Rudi Dutschke) links radikalisiert hat. Noch etwas später war sie auf Plakaten der RAF-Terrorfahndung zu sehen und dürfte … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Familie, Geschichte, Gesellschaft, Kinderzeiten, Lebenswege, Literatur, Politik und so, Tanz, Theater

Verschlagwortet mit Berlin, Die Welt zwischen den Nachrichten, Judith Kuckart, Schwelm

Ein Kommentar

Kolonialzeit – Auch Westfalen war vielfach verstrickt

„Wie lange noch ohne Kolonien?“ – Diese deutsche Propaganda-Marke aus dem Jahr 1925 forderte die Rückgabe der Kolonien nach deren „Verlust“ durch den Ersten Weltkrieg und stellte den Kolonialismus als gleichsam „naturwüchsigen“ Wirtschaftskreislauf dar. Kolonien waren Rohstofflieferanten und lukrative Absatzmärkte. (Foto/Repro: LWL)

Manche Zeitgenossen mögen gleich abwinken: Was soll denn Westfalen mit Kolonialismus zu tun haben? Berlin oder Hamburg, ja. Aber „wir“? Nun, beim genaueren Hinschauen zeigt sich: eine ganze Menge, bis hinein in lokale Verästelungen – und bis in rassistische Abgründe, die immer noch nachwirken.

Den vielfältigen Beweis tritt eine Ausstellung im Dortmunder LWL-Industriemuseum Zeche Zollern an. Der Titel fällt gleichsam mit der Tür ins Haus und duldet wenig Einspruch, er lautet „Das ist kolonial“. Es ist das zentrale … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Kunst & Museen, Weite Welt

Verschlagwortet mit Das ist kolonial, Dortmund, Kolonialismus, Kolonialzeit, Zeche Zollern

Schreib einen Kommentar

Der betonierte Horror asiatischer Ballungsräume, oder: Warum das Ruhrgebiet gar nicht so übel ist

Verwechselbare Aussicht: Blick auf einen Teil Tokios (Bild: rp)

Ich bin in Asien gewesen. Kreuzfahrtschiff. Hong Kong und Shanghai, Südkorea und Taiwan, vor allem aber Japan. Mit wenigen Ausnahmen immer in Städten, in großen Städten, Megastädten – Großräume, nüchterner ausgedrückt, in die das Ruhrgebiet drei-, vier-, fünfmal hineinpassen würde. Hochstraßen auf mehreren Etagen, Hochbahnen, Hochhäuser und bei letzteren der unübersehbare Wettbewerb, wer den Größten hat, den größten Wolkenkratzer.

Das, was man sonst in Fernost so sucht, Gärten, Schreine, Historie, mickert irgendwo in der Ecke oder wird von der Stadtautobahn überdonnert. Deprimierender Gedanke des ersten Tages und vieler folgender: Hier möchtest du nicht leben.

Wahrnehmungen eines europäischen Touristen

Natürlich sind diese meine touristischen Wahrnehmungen, gelinde gesagt, ausschnitthaft und oberflächlich. Aber wie … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Architektur & Städtebau, Geschichte, Weite Welt

Verschlagwortet mit Asien, Ballungsraum, China, Hochhäuser, Honig Kong, Japan, Korea, Metropole, Metropolen, Ruhrgebiet, Taxi, Toilette, Tokio, WC

Schreib einen Kommentar

Gegen Diktatur half keine Kunst – Durs Grünbeins Kriegsbuch „Der Komet“

Mit 16 hat Dora bäuerliche Armut und dumpfe Enge ihrer schlesischen Heimat verlassen und ist mit ihrem Freund, dem Metzger Oskar, nach Dresden gezogen. Sie leben bescheiden und erschaffen ihren beiden Töchtern ein kleinbürgerliches Paradies.

Das Geld reicht aus, um in den Tierpark zu gehen und die Kunstschätze der Kulturmetropole zu bewundern. Von Politik halten sie sich fern. Das Gebrüll Hitlers ist ihnen suspekt. Vor dem Schicksal der mitleidlos vertriebenen Juden schließen sie aber die Augen. Und die mit dem Krieg am Horizont aufziehende Katastrophe wollen sie nicht wahrhaben. Obwohl die Front näher rückt und viele deutsche Städte bereits in Schutt und Asche liegen, glauben sie an die Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit ihrer glorreichen Stadt.

Dann, in der Nacht auf den … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Krieg & Frieden, Literatur

Verschlagwortet mit Der Komet, Dresden, Durs Grünbein, Zweiter Weltkrieg

Schreib einen Kommentar

„Mut zu einem ganz neuen Anfang“ – David Grossmans Plädoyer für Frieden im Nahen Osten

Wenige Tage nach dem 7. Oktober 2023, als Terroristen die Grenze zu Israel überwanden, ein Massaker an Juden verübten und zahlreiche Geiseln nach Gaza verschleppten, schwankt David Grossman zwischen Entsetzen und Ohnmacht. Seit Jahren hatte der israelische Autor sich gegen die Besatzung ausgesprochen, Frieden und eine Zweistaaten-Lösung angemahnt.

„Was jetzt geschieht“, schreibt er, sei ein „Alptraum“ und zeige „den Preis, den Israelis zu zahlen haben, weil sie sich jahrelang von korrupten Politikern verführen ließen“, die „das Justizwesen, das Erziehungswesen wie auch die Armee unterhöhlten und bereit waren, uns alle existenziellen Gefahren auszusetzen, um den Ministerpräsidenten vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren.“

Doch bei aller „Wut auf Netanjahu, seine Leute und sein Vorgehen“ dürfe man sich „keiner Täuschung hingeben: Die Gräueltaten dieser … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Krieg & Frieden, Politik und so

Verschlagwortet mit David Grossman, Hamas, Israel, Natan Sznaider, Navid Kermani

Schreib einen Kommentar

Eher widerwillig mitgemacht – Borussia Dortmund zur NS-Zeit

Wie stand es in der NS-Zeit um den BVB? Hat der Verein am faschistischen Unwesen freiwillig oder eher notgedrungen mitgewirkt? Solchen Fragen, die sich keinesfalls „erledigt“ haben, widmen sich Rolf Fischer und Katharina Wojatzek in ihrem Buch „Borussia Dortmund in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945″.

Sie haben, so gut es angesichts der schwierigen Quellenlage nur ging, das Thema mit dem Rüstzeug der Geschichtswissenschaft eingehend recherchiert und bislang unbekannte Details zutage gefördert. Der BVB, dessen Präsident Reinhold Lunow ein Vorwort geschrieben hat, hat die Untersuchung nach Kräften unterstützt. Gut so.

Wertvolle Pionierarbeit hatte schon 2002 Gerd Kolbe mit seiner Publikation „Der BVB in der NS-Zeit“ geleistet, für die er noch zahlreiche Zeitzeugen befragen konnte. Im Sinne der zunehmend aufgewerteten „Oral History“ … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Geschichte, Gesellschaft, Leibesübungen, Politik und so, Region Ruhr

Verschlagwortet mit Borussia Dortmund, BVB, Nationalsozialismus, NS-Zeit

Schreib einen Kommentar

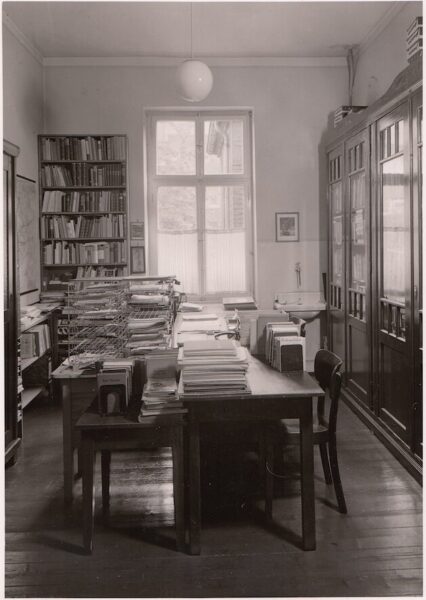

Wie sich die Arbeitswelten wandeln (und was darüber geschrieben wird) – 50 Jahre Fritz-Hüser-Institut in Dortmund

Es waren andere Zeiten: Fritz Hüsers Büro in der Hauptverwaltung der Stadtbücherei Dortmund (damals Hohe Straße 100), sozusagen eine Keimzelle des Hüser-Instituts. (© Fritz-Hüser-Institut)

Wo soll man anfangen und wo aufhören? Wo beginnt die „Arbeitswelt“, wo endet sie? Solche Fragen drängen sich auf, wenn es um die Entwicklung des „Fritz-Hüser-Instituts für Literatur und Kultur der Arbeitswelt“ in den letzten 50 Jahren geht.

50 Jahre – das ist die Zeitspanne seit Gründung der in Dortmund ansässigen Einrichtung, die aus der Büchersammlung des Bibliothekars und vormaligen Werkzeugmachers Fritz Hüser (1908-1979) hervorgegangen ist und kürzlich Jubiläum feiern konnte. 1973 übergab Hüser seine seit den 1920er Jahren entstandene Sammlung, die bis heute auf rund 50.000 Bände sowie etliche literarisch Vor- und Nachlässe angewachsen ist, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Arbeitswelt & Beruf, Buchmarkt & Lesen, Geschichte, Gesellschaft, Literatur, Region Ruhr

Verschlagwortet mit Arbeitswelt, Dortmund, Fritz Hüser, Fritz-Hüser-Institut, Iuditha Balint, Literatur und Kultur der Arbeitswelt

Schreib einen Kommentar

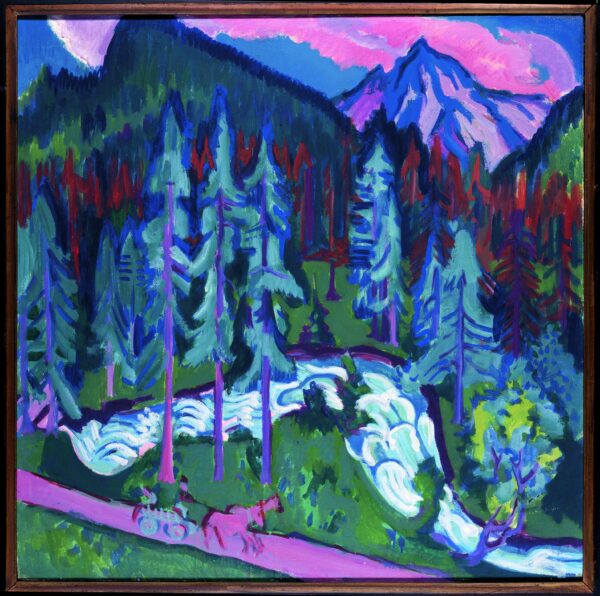

Kehrseiten des Expressionismus – eine nachdrückliche Befragung in Dortmund

Kunstgenuss ist in Dortmund keineswegs ausgeschlossen: Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Sertigweg“, 1924/26, Öl auf Leinwand (Sammlung Horn, Stiftung Rolf Horn / Landesmuseen Schleswig-Holstein, Schloss Gottorf, Schleswig)

Der Expressionismus ist museal vielfach durchbuchstabiert worden. Gibt es da noch Neues zu entdecken? In Dortmund wird es versucht.

Der Reihe nach: Die Sammlung Horn bereichert seit 1988 das schleswig-holsteinische Landesmuseum Schloss Gottorf in Schleswig. Nun wird dort umgebaut, deshalb können die Bestände auf Reisen gehen. Die Tournee hat im Kirchner-Museum zu Davos begonnen, wo man sich – wie meist üblich – auf Künstler-Persönlichkeiten konzentriert hat: Heckel, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Pechstein, Rohlfs, Nolde, Jawlensky, Kollwitz.

In Dortmund, wo die Sammlung Horn unter dem Titel „Expressionismus – hier und jetzt!“ gastiert, soll diese Kunst hingegen nicht … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Kunst & Museen, Politik und so

Verschlagwortet mit Dortmund, Dortmunder U, Expressionismus – hier und jetzt!, Kolonialismus, Museum Ostwall, Sammlung Horn, Schwarze deutsche Geschichte

Schreib einen Kommentar

„Der doppelte Erich“ – wie Kästner sich durch die NS-Zeit lavierte

Erich Kästner scheint, von heute aus betrachtet, zu den Unbezweifelbaren zu gehören. War er nicht eindeutig „links“ und somit unverdächtig, es auch nur ansatzweise mit dem NS-Regime gehalten zu haben? Wenigstens bis in die späten 1960er Jahre galt er quasi als geheiligt, und bis heute scheint sein Andenken gegen Attacken gefeit. Sind seine Bücher nicht schon 1933 auf den schändlichen Scheiterhaufen der Nazis verbrannt worden? Ja, gewiss, so war es. Und doch…

…und doch gibt es jetzt ein bedenkenswertes Buch, in dem etliche Zweifel an seiner Redlichkeit laut werden. Diese Einwände lassen sich wohl nicht so einfach beiseite wischen. Kästner, schon am Vorabend des „Dritten Reiches“ mit Büchern wie „Emil und die Detektive“ (1931) weithin berühmt, ist alle die finsteren … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Geschichte, Gesellschaft, Kino, Krieg & Frieden, Lebenswege, Literatur, Politik und so

Verschlagwortet mit Der doppelte Erich, Drittes Reich, Erich Kästner, Tobias Lehmkuhl

Schreib einen Kommentar

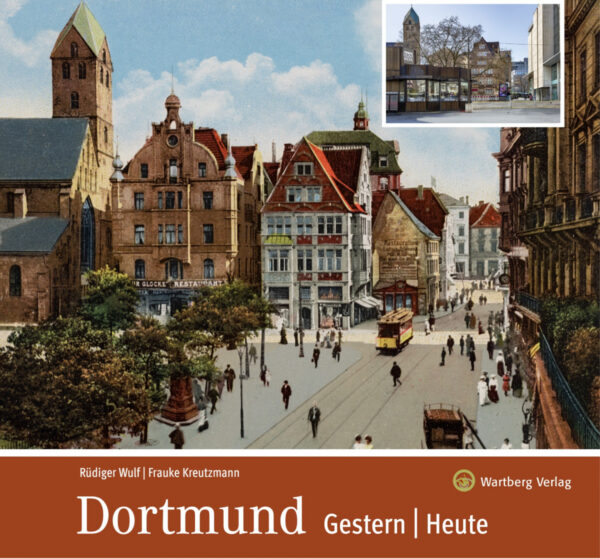

Lauter schmerzliche Verluste – Dortmund damals und jetzt

Titelseite des Bandes mit der damaligen Brückstraße und der Marienkirche links im Hintergrund, 1920er Jahre. Die Dimension der Verluste wird so recht deutlich, wenn das hier nur eingeklinkte neue Bild in gleicher Größe erscheint wie das alte (im Buch auf der Doppelseite 16/17). Es offenbart sich dann eine städtebauliche Sünde sondergleichen. (Historisches Bild: Sammlung der LWL-Museen für Industriekultur, Westfälisches Landesmuseum / Neue Fotografie: Frauke Kreutzmann, Wartberg Verlag)

Schaut man sich Dortmunder Ansichtskarten aus Vorkriegs- und noch früheren Zeiten an, so könnte man mindestens wehmütig werden. Aller industriellen Verschmutzung zum Trotz, war das alte Dortmund eine vielfach schmucke Stadt mit etlichen repräsentativen oder gar imposanten Bauten und zahlreichen idyllischen Straßen und Plätzen. Daraus bezieht auch der neue Bildband „Dortmund Gestern | … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Architektur & Städtebau, Buchmarkt & Lesen, Fotografie, Geschichte, Region Ruhr, Stadt Land Fluss

Verschlagwortet mit Dortmund, Dortmund Gestern Heute, Frauke Kreutzmann, Rüdiger Wulf, Wartberg Verlag

Schreib einen Kommentar

Jenseits der Mythen – Interview mit dem Callas-Biographen Arnold Jacobshagen

Vor 100 Jahren, am 2. Dezember 1923, wurde in New York eine der bedeutendsten Sängerinnen der Musikgeschichte geboren: Maria Callas. Zum ihrem 100. Geburtstag sprach Werner Häußner mit dem Autor einer neuen Biographie, dem Kölner Musikwissenschaftler Arnold Jacobshagen, über das Geheimnis der Gesangskunst der Callas und die Mythen um ihre Person.

Als Achtzehnjährige begann Maria Callas 1942 in Giacomo Puccinis „Tosca“ eine beispiellose Karriere. Mit Rollen wie Vincenzo Bellinis Norma und Amina („La Sonnambula“), Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor und Anna Bolena, Giuseppe Verdis Aida und Violetta („La Traviata“), vor allem aber mit der Wiederentdeckung von Opern wie Luigi Cherubinis „Medea“, Gasparo Spontinis „La Vestale“ oder Gioachino Rossinis „Armida“ wurde Maria Callas zur bis heute unerreichten Wegbereiterin des damals vergessenen … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Frauen & Männer, Geschichte, Lebenswege, Oper & Ballett

Verschlagwortet mit Arnold Jacobshagen, Maria Callas, Reclam

Ein Kommentar

„Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin“: 100 Jahre Rundfunk als Massenmedium

Aus frühen Radiozeiten: historische Rundfunkempfänger im Radiomuseum Hans Necker zu Bad Laasphe. (Aufnahme von 2007: Bernd Berke)

Am 29. Oktober 1923 beginnt die Geschichte des Rundfunks als Massenmedium in Deutschland. Auf „Welle 400 Meter“ ist der Sprecher Friedrich Georg Knöpfke zu hören, wie er mit getragenem Pathos „Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin, im Vox Haus“ ansagt. In Nordrhein-Westfalen und dem besetzten Ruhrgebiet startet die Radiogeschichte jedoch erst ein Jahr später.

An jenem Oktobertag, Punkt acht Uhr abends, teilt der Direktor der „Funkstunde Berlin“ den 253 Personen, die bereits eine Hör-Lizenz besaßen, mit, „dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir: Cellosolo mit Klavierbegleitung, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Fernsehen und Hörfunk, Geschichte, Medien

Verschlagwortet mit Otto Urack, Radio, Rundfunk, WDR

Schreib einen Kommentar

Entwaffnend: Platons „Apologie des Sokrates“, neu übersetzt

Sonderlich geschickt war es eigentlich nicht, was Sokrates da angerichtet hat. Er hat allerlei Fachleuten in Athen, die sich für ungemein wissend hielten, glasklar vorgeführt, dass sie im Grunde nichts wussten – und damit natürlich mancherlei Eitelkeiten verletzt.

Eigentlich kein Wunder, dass sich viele dieser Kleingeister gegen den umtriebig umher ziehenden und disputierenden Philosophen verbündet haben, Anklage gegen den angeblichen Verderber der Jugend erhoben und schließlich gegen ihn die Todesstrafe durch den berühmt-berüchtigten Schierlingsbecher erwirkten. Dabei war es keine hochfahrende Arroganz, die Sokrates antrieb; auch er selbst wusste von sich, dass er (nahezu) nichts wusste. Nur vielleicht ein klein wenig mehr als seine Gegner.

Vor dem erwähnten Todesurteil durfte Sokrates eine öffentliche Verteidigungsrede halten, seine Apologie. Platon hat sie bekanntlich … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Geschichte, Literatur, Philosophie

Verschlagwortet mit Apologie des Sokrates, Athen, Griechenland, Platon, Schierlingsbecher, Sokrates, Todesurteil

Schreib einen Kommentar

Der Veranstaltungsort als Ausstellungsstück: Bonner Bundeskunsthalle widmet sich der Postmoderne

Alessando Mendini: „Interno di un interno (Sofa)“, 1990 (Foto: Collection Groninger Museum, Bundeskunsthalle Bonn)

Sind wir zu früh? Über die „Postmoderne“ – um die geht es hier – ließe sich eigentlich doch erst streiten, wenn man sie gut und ganz im Blick hätte. Dafür müßte man sie aber verlassen haben, sich in einer Art Post-Postmoderne befinden mit sachlich-distanziertem Blick auf das, was bisher geschah.

Wenn die Bonner Bundeskunsthalle nun in einer großen Ausstellung eben jene Postmoderne zum Thema macht: „Alles auf einmal: die Postmoderne. 1967 – 1992“, mag der Grund auch eher schlichter Natur sein. Sie sind nicht eher fertiggeworden. Eigentlich war diese oder eine doch recht ähnliche Veranstaltung geplant für das Jahr 2022, in dem nämliche Bundeskunsthalle 30 Jahre … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Gesellschaft, Kultur an sich, Kunst & Museen, Medien

Verschlagwortet mit Bonn, Bundeskunsthalle, Postmoderne

Ein Kommentar

Vom Dosenaufreißer bis zum Propeller – Schau zur Archäologie der Moderne in Herne

In Herne wie ein Kleinod präsentiert: Dosenring vom Woodstock-Festival, 15. bis 18. August 1969. (Leihgeber: The Museum at Bethel Woods, Bethel (USA) / Foto: Bernd Berke)

Was glitzert denn da in der Vitrine? Ein ziemlich kleines Objekt. Wahrscheinlich kostbar. Mal näher rangehen. Nanu? Das ist ja ein ringförmiger Dosenaufzieher der gewöhnlichsten Sorte (mutmaßlich für Coca oder Pepsi); noch dazu angerostet, aber präsentiert wie ein Kleinod oder gar Kronjuwel. Dazu muss man allerdings wissen, dass das alltägliche Stück zu den materiellen Hinterlassenschaften des legendären Woodstock-Festivals (1969) gehört und vielleicht Rückschlüsse auf das Ereignis zulässt, das eine ganze Generation mitgeprägt hat. Und wer zeigt so etwas?

Nun, wir befinden uns im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne. Das Haus zählt zu … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Kunst & Museen, Natur Klima Umwelt, Region Ruhr, Wissenschaft

Verschlagwortet mit Archäologie, Archäologie der Moderne, Herne, LWL-Museum für Archäologie und Kultur, Modern Times

Schreib einen Kommentar

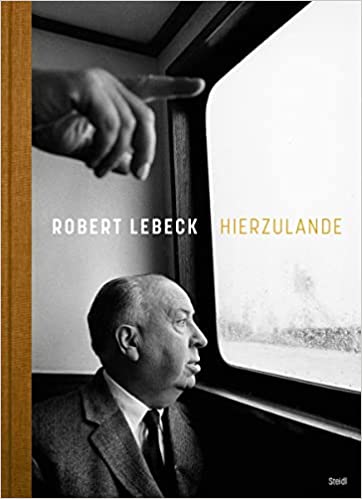

Diese oft bizarre Republik – Robert Lebecks Fotoband „Hierzulande“

Fast so rätselhaft wie einer seiner Thriller: mysteriöser „Fingerzeig“ für Alfred Hitchcock in der deutschen Bahn – das Cover von Robert Lebecks Foto-Bildband „Hierzulande“. (© Robert Lebeck / Steidl Verlag)

Es beginnt 1955 mit Momenten einer (nachträglichen) „Geburtsstunde“ der Bundesrepublik Deutschland, die den Krieg „endgültig“ hinter sich zu lassen glaubte. Der Fotograf Robert Lebeck (1929-2014), damals gerade 26 Jahre alt, lieferte für die Zeitschrift „Revue“ Aufnahmen der letzten deutschen Kriegsgefangenen, die aus russischen Lagern zurückkehrten.

Ausgemergelt, sichtlich erschöpft, in einheitliche Wattejacken gekleidet, so kamen sie mit notdürftigen Holzkoffern ins fremd gewordene Heimatland. Und nun schaue man, wie sie ihre Familien wiedersehen, welche Freudentränen da fließen, welches Befremden sich jedoch auch allseits zeigt und wohl nicht offen zu zeigen wagt. Schließlich: … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Alltag, Buchmarkt & Lesen, Fotografie, Geschichte, Gesellschaft, Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Bonner Republik, Deutschland, Fotografie, HIerzulande, Robert Lebeck, Westdeutschland

Schreib einen Kommentar

Fröhlicher Feminismus der Frühzeit: Stummfilme beim Dortmunder Frauen Film Fest

„Aufräumen“, dass die Bude wackelt: anarchisch-chaotische Szene aus dem französischen Stummfilm „Cunégonde reçoit sa famille“ (1912). (Frauen Film Festival IFFF Dortmund + Köln / Filmmuseum EYE, Amsterdam)

Vor rund 110 bis 120 Jahren sah die Frauenbewegung im Kino noch etwas anders aus. Da war es wohl schon ein gewisses Wagnis, wenn eine Frau – gern gemeinsam mit Freundinnen – den Männern ein Schnippchen schlug. Oft ging’s dabei frisch, fröhlich und frei zu. Diesen Eindruck vermitteln jedenfalls die ausgewählten Stummfilme, die beim Internationalen Frauen Film Fest IFFF in Dortmund (diesmal wieder Hauptort) und Köln (Nebenspielstätte) gezeigt werden. Ein paar Beispiele fürs muntere Treiben der historischen „Komplizinnen“, wie sie beim Festival heißen:

Die Herrschaften sind fort, vor allem der reiche Sack von … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Frauen & Männer, Geschichte, Gesellschaft, Kino, Region Ruhr, Utopien & Dystopien

Verschlagwortet mit Dortmund, Frauen Film Fest, IFFF, Köln, Komplizinnen, Stummfilme

Schreib einen Kommentar

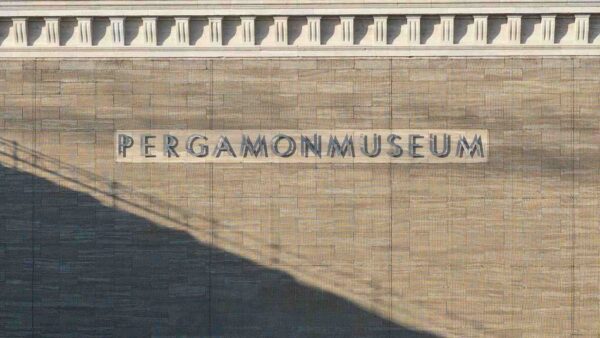

Berliner Baustellen-Blues: Pergamonmuseum schließt für einige Jahre

Während draußen auf den Berliner Straßen die Nazis marschierten und Hitlers Machtergreifung herbei prügelten, suchte der junge Kommunist und angehende Schriftsteller Peter Weiss oft Zuflucht im damals neu erbauten Pergamonmuseum. Vor allem der Pergamonaltar hatte es ihm angetan. Immer wieder studierte er das gigantische Bauwerk aus dem 2. Jahrhundert vor Christi, das einst zur Residenz der mächtigen Könige von Pergamon gehörte und unter dubiosen Umständen in die deutsche Hauptstadt geschafft wurde.

Die auf dem Fries dargestellten Szenen vom ewigen Streit zwischen den Menschen und Göttern sowie die mühsam in den Stein gehauene künstlerische Kreativität waren für ihn Ausdruck der geschichtsbildenden Kraft des Klassenkampfes und der lichten Zukunft … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Architektur & Städtebau, Geschichte, Kunst & Museen

Verschlagwortet mit Berlin, Pergamonmuseum, Schließung, Umbau

Schreib einen Kommentar

Die Sammlung um und um gewendet: „REMIX“ im Dortmunder MKK

Besonderheit in der MKK-Kunstsammlung – Caspar David Friedrich: „Winterlandschaft mit Kirche“, 1811 (© MKK, Madeleine-Annette Albrecht)

Dortmunds Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) will verstärkt Emotionen ansprechen. Darauf deuten jedenfalls Texte des städtischen Hauses zur Ausstellung „REMIX“ hin. Zitat: „Wen schaut sie an, die schöne Italienerin, die Theobald von Oer malte? Was geht der geheimnisvoll nachdenklichen Leontine des Anselm von Feuerbach durch den Kopf?“

Aha, sie wollen uns also bei den menschlichen Gefühlen packen, auf dass die Kunst noch einmal andere Spannung gewinne; selbst dann, wenn man einzelne oder etliche Bilder schon kennen sollte. Dann noch ein flottes englisches Titelwort darüber gesetzt – und beinahe fertig ist die neu aufgemischte Schau „REMIX. 800 Jahre Kunst entdecken“.

… Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Kunst & Museen, Region Ruhr

Verschlagwortet mit 19. Jahrhundert, Caspar David Friedrich, Christian Walda, Dortmund, Impressionismus, Jens Stöcker, Jugendstil, Mittelalter, MKK, Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Remix, Remix. 800 Jahre Kunst

Schreib einen Kommentar

Papst Benedikt XVI. ist tot: Kritische Erinnerung an eine prägende Gestalt

Joseph Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI., ist tot. Er starb am heutigen Festtag eines heiligen Papstes, Silvester. Die Gedenkartikel und Nachrufe, für einen 95-Jährigen längst vorbereitet, werden sich in den nächsten Tagen häufen und uns in ein neues Jahr begleiten. Joseph Ratzinger als Denker, als Theologen, als Kirchenmann und als Papst zu würdigen, ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Daher nur ein paar wenige, persönliche Gedanken.

Der 2013 zurückgetretene Papst Benedikt XVI., aufgenommen am 10. Juni 2010. (Foto: Mark Bray/Flickr – Creative Commons). Link zur Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Natürlich gehörte Joseph Ratzinger für einen theologisch ausgebildeten und lange Jahre kirchlich tätigen Journalisten wie mich zum Alltag: Seine „Einführung in das Christentum“ war Standardlektüre, um seine Stellungnahmen als Konzilstheologe, als Erzbischof … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Geschichte, Glaubensfragen, Lebenswege, Philosophie

Verschlagwortet mit Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., Theologie der Befreiung

Schreib einen Kommentar

„Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ – Daniela Kriens Roman jetzt endlich auf der größeren Bühne

Das Alte ist in sich zusammengebrochen, das Neue hat noch keine feste Form. In Stein gemeißelte Gewissheiten und Ideologien sind zerbröselt. Wo eben noch alles klar war und die Zukunft rosig schien, herrschen jetzt chaotische Unübersichtlichkeit und nervöse Angst. Manche lecken ihre Wunden, andere wissen nicht, wie es weitergeht.

Maria, die bald 17 wird, die Liebe entdeckt und vor einem kurzen Sommer der Anarchie steht, ist hin und her gerissen zwischen heller Euphorie und dunkler Depression, lautem Aufbruch zu neuen Ufern und schmerzlichem Verlust von Heimat und Herkunft. Ihr Vater hat sich vor Jahren in die Sowjetunion abgesetzt und wird den Kollaps des Kommunismus gut verdauen. Die volkseigene Fabrik ihrer Mutter hat den Fall der Mauer nicht überstanden. Seitdem döst … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Buchmarkt & Lesen, Frauen & Männer, Geschichte, Gesellschaft, Lebenswege, Literatur

Verschlagwortet mit 1990, Daniela Krien, DDR, Irgendwann werden wir uns alles erzählen, Leipzig, Wende

Schreib einen Kommentar

Zornige Suada – längst nicht nur gegen die Finanzbehörden: Elfriede Jelineks „Angabe der Person“

Seit Elfriede Jelinek den Literaturnobelpreis erhielt, hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Es schien, als sei sie in ihrem Werk verschwunden und sie lebe nur noch in ihren Texten. Umso überraschender, dass es Claudia Müller gelang, die scheue Autorin mit der Kamera zu begleiten und das filmische Porträt „Die Sprache von der Leine lassen“ zu realisieren. Kaum ist der Film in den Kinos, legt Elfriede Jelinek nach und veröffentlicht einen neuen Text: „Angabe der Person“. Der Verlag kündigt an, das Buch sei die „Lebensbilanz“ der Autorin. Stimmt das?

Tatsächlich benutzt Jelinek einmal das Wort „Bilanz“ und schreibt: „Ich ziehe Bilanz, obwohl es dafür zu früh ist.“ Sie meint aber damit nicht, dass sie ihr Leben bilanzieren will. Dann müsste … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Bekenntnisse, Geschichte, Gesellschaft, Krimi & Kriminalität, Lebenswege, Literatur, Politik und so, Wahnwitz, Wirtschaft & Geld

Verschlagwortet mit Angabe der Person, Elfriede Jelinek

Schreib einen Kommentar

Pläne im Museum Folkwang: Digitale Abenteuer, Ideen für Krisenzeiten

In der digitalen Welt: Rafaël Rozendaal „much better than this, 2006″, Multimedia-Installation, Times Square, New York City, 2015. (© Rafaël Rozendaal / Upstream Gallery, Amsterdam)

Das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu: Essens Museum Folkwang besteht seit 100 Jahren und hat den Anlass vielfältig begangen, u. a. mit der opulenten Kunstschau „Renoir, Monet, Gauguin“, aber auch mit etlichen Festivitäten und Aktionen im Stadtgebiet, worauf Folkwang-Direktor Peter Gorschlüter besonderen Wert legt – ebenso wie auf Nachhaltigkeit, die sich neuerdings in Photovoltaik auf den Flachdächern des Museums manifestiert.

Derart viel „Wumms“ (sagt man heute manchmal so) wird es 2023 wohl nicht geben können. Derweil erfordert es einige Phantasie, um sich Details zum einen oder anderen Projekt überhaupt vorzustellen.

Da wäre etwa eine … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Fotografie, Geschichte, Gesellschaft, Kunst & Museen, Natur Klima Umwelt, Utopien & Dystopien

Verschlagwortet mit 2023, Chagall, Essen, Helen Frankenthaler, Matisse, Miró, Museum Folkwang, Neue Gemeinschaften, NFT, Non Fungible Token, Pläne, Rafaël Rozendaal

Schreib einen Kommentar

„Nun zähl auf, was es gibt“: Durs Grünbeins Gedichtband „Äquidistanz“

Speziell durch Berlin lässt es sich nicht einfach so arglos gehen oder gar unbeschwert flanieren. Viel zu groß ist die Geschichtslast, die hier eigentlich alle Wege beschwerlich macht. Mit diesem (hernach vielfach variierten und verdichteten) Befund beginnt Durs Grünbeins neuer Gedichtband „Äquidistanz“.

Da heißt es etwa im ersten Zyklus:

Schattiger Waldweg, sprich: zu welchem KL, Außenlager, Nebenlager, Arbeitsdienstlager, Waffendepot, Folterkastell führst du mich?

In der folgenden Strophe, ganz bündig:

und immer kreuzt eine Vergangenheit den Weg.

Kriege, Diktatur und Teilung haben tiefe Spuren hinterlassen, die hier überall zu finden und kaum zu verwischen sind. Auch die heutige Stadtlandschaft erweist sich – im Gedicht „Der Ort“ – als unwirtliches Brachland:

Keine Heimat: Für die Ausgestoßenen bloß eine Anhäufung von Steinen.

Das … Weiterlesen

Veröffentlicht unter Geschichte, Literatur

Verschlagwortet mit Äquidistanz, Durs Grünbein

Schreib einen Kommentar